在留資格認定証明書とは?交付申請の方法や有効期限・必要書類を解説

日本で中長期間活動する外国人が入国前に取得しておくべき重要書類のひとつが「在留資格認定証明書」です。この証明書は、ビザ申請や入国審査をスムーズに進めるための鍵となるもので、企業や教育機関、家族の呼び寄せなどさまざまなケースで必要とされます。しかし、申請にあたってはカテゴリーによって必要書類や手続きが異なり、有効期限や注意点も多いため、事前の準備が不可欠です。

本記事では、在留資格認定証明書の基本的な仕組みから申請の流れ、有効期限、注意点、トラブル対応、入国までのフローに至るまでをわかりやすく解説します。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、略称COE)は、日本に入国しようとする外国人が行う予定の活動が在留資格に該当するかどうかを事前に審査し、適合していることを証明する重要な書類です。

この証明書は、日本での中長期滞在を希望する外国人にとって、スムーズな入国と適切な在留資格取得のための橋渡し的役割を果たします。

法務省(出入国在留管理庁)が発行するこの証明書は、外国人の受け入れプロセスを効率化し、入国審査をスムーズに進めるために設けられた制度です。

在留資格認定証明書の概要と重要性

在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動が在留資格に該当することを法務省が事前に審査し証明する書類です。この証明書があれば、在外公館での査証申請や入国時の審査がスムーズに進みます。外国人を雇用する企業にとっては、採用した海外人材を確実に日本へ招へいするために不可欠なプロセスとなっています。

また、審査に長時間かかる就労目的の中長期滞在者には特に重要であり、短期滞在や永住者には適用されない点が特徴です。外国人本人と受入企業の双方がこの制度を理解することで、入国手続きの遅延やトラブルを防止できます。

在留カードやビザとの違い

在留資格認定証明書、在留カード、ビザ(査証)は外国人の日本滞在に関わる重要書類ですが、それぞれ異なる役割を持っています。在留資格は外国人が日本で行える活動の種類を定め、在留カードはその資格を持っていることを証明する身分証です。

一方、ビザは日本への入国を推薦するものであり、パスポートの有効性を確認する役割があります。これらの区別を理解することで、入国・滞在手続きを混乱なく進められます。

| 項目 | 在留資格認定証明書 | 在留カード | ビザ(査証) |

| 発行機関 | 法務省(出入国在留管理庁) | 法務省(出入国在留管理庁) | 外務省(在外日本公館) |

| 取得タイミング | 入国前 | 入国時・入国後 | 入国前 |

| 目的 | 在留資格該当性の事前審査・証明 | 在留資格所持の証明 | 日本への入国許可の推薦 |

| 英語表記 | Certificate of Eligibility (COE) | Residence Card | Visa |

| 有効期限 | 交付日から3か月 | 在留期間に連動 | 国・ビザの種類により異なる |

| 役割 | 在留資格を取得するための前提条件 | 日本滞在中の身分証明書 | 日本への入国許可 |

| 必要性 | 中長期滞在者(短期滞在・永住者除く) | 中長期滞在者(3か月超) | 国籍により異なる |

| 特徴 | 活動内容や条件が在留資格に該当することを証明 | 氏名・在留資格・期間・就労制限の有無などを記載 | パスポートが有効で入国に問題ないことを証明 |

これらの書類は連携して機能しており、在留資格認定証明書の取得から始まり、それを使ってビザを申請し、日本入国後に在留カードを取得するという流れが一般的です。法務省と外務省がそれぞれ管轄する審査プロセスを経ることで、適正な外国人の入国・在留管理が実現されています。

対象となる外国人と活動範囲

在留資格認定証明書は、日本での中長期滞在(原則3か月超)を目的とする外国人が対象となります。観光や親族訪問などの短期滞在者や永住者は対象外です。

たとえば、就労目的の「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「経営・管理」などの在留資格、または家族滞在や日本人の配偶者等の身分系在留資格を取得しようとする外国人が申請します。この証明書に記載されていない活動は原則として認められないため、実際に日本で行う予定の活動と申請内容を一致させることが重要です。

認定証明書は特定の活動・身分に対して発行されるもので、その範囲を超えた活動には別途手続きが必要となります。

在留資格認定証明書の申請プロセス

在留資格認定証明書の申請は、日本国内での手続きを通じて行われます。申請は外国人本人が直接行うことも可能ですが、多くの場合は受入機関(企業)や在日親族、行政書士などが代理申請を行います。

特定技能ビザの場合は登録支援機関の職員も申請が可能です。申請先は、受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局となります。身分系在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)の場合は、在日親族が申請を行うのが一般的です。

1.申請準備段階

- 必要書類の確認と準備

- 必要に応じて行政書士等への相談・依頼

- 特定技能の場合は事前ガイダンスを受講

2.申請段階(日本国内)

- 受入機関(企業)または代理人(行政書士など)が申請書を作成

- 在留資格に応じた必要書類を準備

- 管轄の地方出入国在留管理局へ申請書類を提出

- 申請手数料の支払い

3.審査段階

- 出入国在留管理局による書類審査(1〜3ヶ月程度)

- 必要に応じて追加資料の提出要請

- 場合によっては事業所等への立ち入り調査

4.交付段階

- 審査結果の通知

- 在留資格認定証明書の交付

- 申請者へ郵送で送付(特別な事情がない限り、申請時に提出した返信用封筒で送付)

5.外国人本人への送付

- 受入機関が外国人本人に在留資格認定証明書を送付

- 追跡可能な国際郵便の利用が推奨(紛失防止のため)

交付申請に必要な書類と準備方法

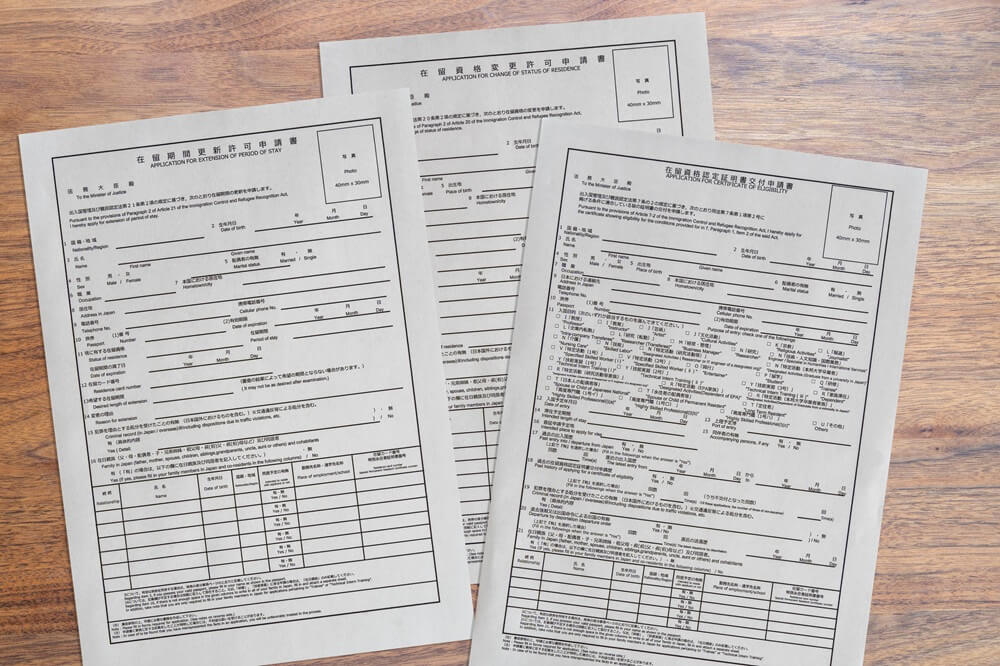

在留資格認定証明書交付申請には、在留資格の種類にかかわらず共通して必要な基本書類があります。まず必要となるのが申請書本体、証明写真(縦4cm×横3cm)、そして返信用封筒(404円分の切手を貼付したもの)です。

申請書は法務省のウェブサイトからダウンロード可能で、申請する在留資格に応じた様式を選ぶ必要があります。加えて、活動内容を証明する書類(学歴・職歴証明書等)や、受入先企業の資格や財務状況を示す書類が求められます。これらの書類は発行日から3か月以内のものが有効とされており、計画的な準備が重要です。

また、外国語で作成された書類には日本語訳を添付する必要があり、無理のない入国スケジュールを考慮した上で書類を揃えましょう。

カテゴリー別に異なる申請要件の確認

在留資格認定証明書の申請において、企業は規模や経営の安定性に応じて4つのカテゴリーに分類され、それに応じて提出書類が異なります。上場企業などが該当するカテゴリー1は最も書類が少なく、カテゴリー4に向かうほど必要書類が増加します。この区分により、審査の効率化と企業状況に応じた適切な審査が行われています。

| カテゴリー | 企業区分の定義 |

| カテゴリー1 | • 日本の証券取引所に上場している企業

• 保険業を営む相互会社 • 日本又は外国の国・地方公共団体 • 独立行政法人 • 特殊法人・認可法人 • 日本の国・地方公共団体の公益法人 • 法人税法別表第1に掲げる公共法人 • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) • 一定の条件を満たす企業等 |

| カテゴリー2 | • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |

| カテゴリー3 | • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |

| カテゴリー4 | • 上記カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人 |

参考:出入国在留管理庁

技術・人文知識・国際業務ビザの場合、カテゴリー1の企業は四季報の写しや上場証明書類のみで足りますが、カテゴリー3や4では登記事項証明書や決算文書、労働条件通知書など多くの書類が必要になります。

特定技能ビザでは、これらに加えて特定技能雇用契約書や支援計画書など、制度特有の書類も求められます。どのカテゴリーに属するかを事前に確認し、適切な書類を準備することが申請をスムーズに進める鍵となるでしょう。

記入例と申請書作成のポイント

在留資格認定証明書交付申請書は「申請人など作成用」と「所属機関など作成用」の2つの部分に分かれています。外国人本人ができる場合は本人が記入し、難しい場合は企業や登録支援機関、行政書士などがサポートします。

申請書への署名や記入はシャーペンや消せるボールペンではなく、黒か青の消えないペンを使用することが必須です。日付は西暦で記入し、外国人の氏名はパスポート表記と一致させる必要があります。

また、学歴や職歴の記入では空白期間がないよう時系列で詳細に記載し、申請人と所属機関の情報に矛盾がないよう注意が必要です。

入管への申請では立証責任が申請者側にあるため、疑問点があれば関連資料を追加するなど、積極的な証明姿勢が重要になります。記入ミスや情報の不一致は審査の遅延や不許可の原因になり得るため、慎重に作成しましょう。

交付から有効期限までの流れ

在留資格認定証明書の交付が決まると、入国までの一連の手続きが始まります。この証明書は日本への入国と在留資格取得の鍵となる重要書類であり、交付から有効期限までの流れを理解しておくことが円滑な入国手続きにつながります。交付された証明書には有効期限があるため、時間的な制約を意識しながら手続きを進める必要があります。

1.在留資格認定証明書の交付

- 出入国在留管理局から申請者(代理人)に証明書が郵送される

- 交付日から有効期限のカウントが開始(3ヶ月間)

2.外国人本人への証明書送付

- 申請者(日本の受入機関等)から外国人本人へ証明書を国際郵便で送付

- 追跡可能な郵送方法が推奨(EMS等)

- 送付に要する期間:通常1〜2週間程度(国や地域により異なる)

3.在外日本公館でのビザ申請

- 外国人本人が居住国の日本大使館/領事館で査証(ビザ)を申請

- 必要書類:在留資格認定証明書、パスポート、査証申請書等

- 査証発給までの期間:通常5営業日程度

4.ビザの発給

- 在外日本公館による審査後、パスポートにビザが貼付される

- この時点で日本への入国準備が整う

5.日本への入国

- 在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に日本への入国が必要

- 入国時に必要なもの:パスポート、ビザ、在留資格認定証明書

- 空港の出入国審査場で上陸申請を行う

6.上陸許可と在留カード交付

- 入国審査官による審査後、パスポートに上陸許可の証印

- 中長期在留者には在留カードが交付される

- 一部の空港では在留カードが後日居住地に郵送される場合あり

7.市区町村での住居地届出

- 入国後14日以内に居住地の市区町村役場に届出

- 在留カードを持参し、居住地を登録

審査期間と交付までのタイムライン

在留資格認定証明書の審査期間は一般的に1~3か月程度かかります。この期間は申請する在留資格の種類や申請時期、地方出入国在留管理局の混雑状況によって変動します。特に4月入社に合わせた1月~3月は申請が集中するため、審査に時間がかかる傾向にあります。余裕をもった申請計画が重要でしょう。

審査では申請内容と実際の活動内容に相違がないか慎重に調査され、場合によっては事業所への立ち入り調査が行われることもあります。審査終了後、認定証明書は申請時に提出した返信用封筒で申請者(代理人)に郵送されます。

申請が不許可となった場合には、その理由を出入国在留管理局に確認することができるため、改善点を把握した上で再申請することが可能です。

3か月の有効期限と入国までの注意点

在留資格認定証明書の有効期限は交付日から3か月間です。この期限内に日本への入国手続きを完了しなければなりません。有効期限を過ぎてしまうと証明書は無効となり、再度最初から申請手続きをやり直す必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置は2023年1月31日をもって終了しており、現在は通常の有効期限のルールが適用されています。証明書を紛失した場合も再発行はできず、すべての書類を準備して新規申請をやり直すことになるため、大切に保管し、海外の申請人への送付時には追跡可能な国際郵便(EMSなど)を利用することをお勧めします。

また、在留資格認定証明書の交付後に入国計画を取りやめる場合は、返納の理由を記載した簡単な理由書を添えて出入国在留管理局に返納することが望ましいでしょう。

オンライン申請システムの活用方法

在留資格認定証明書交付申請はオンラインでも行えるようになり、申請の利便性が大幅に向上しました。このシステムを利用すれば、出入国在留管理局の窓口に行く手間が省け、24時間いつでも申請手続きができます。自宅やオフィスからインターネットを通じて申請できるため、時間の節約にもなります。

申請にはマイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人、受入機関の担当者、行政書士などが手続きを行えます。近年では利用者や対象となる在留資格が拡大されており、申請手続きの簡素化が進んでいます。

オンライン申請の詳細は出入国在留管理庁のウェブサイト「在留申請のオンライン手続」ページで確認できますので、効率的な申請を希望する方は積極的に活用するとよいでしょう。

在留資格認定証明書に関するトラブル対応

在留資格認定証明書の申請から入国までの過程では、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。申請が不許可になるケース、証明書を紛失してしまうケース、有効期限が切れてしまうケース、また状況の変化により返納が必要になるケースなど、考えられる問題とその対応策を理解しておくことで、スムーズな手続きを実現できます。

いずれの場合も適切かつ迅速な対応が重要であり、トラブルへの備えが安心につながります。

不交付になった場合の対処法と再申請

在留資格認定証明書の申請が不交付(不許可)となる主な理由には、申請書類の虚偽記載、日本への上陸を拒否されている経歴、申請内容と実態の不一致などがあります。

不交付となった場合は、まず出入国在留管理局に不交付の理由を確認することができます。具体的な理由を把握することで、問題点を特定し改善策を講じることが可能になります。原因を解決した後は再申請を行いますが、その際には最初の申請時と同様の書類を収集・作成し直す必要があります。

ただし、前回の審査で指摘された点を修正・補強することが重要です。再申請においては、問題点を適切に解消したことを示す追加資料を提出することも検討すべきでしょう。不交付の経歴は審査上考慮される要素となるため、2回目の申請ではより慎重な準備が求められます。

紛失・有効期限切れの際の手続き

在留資格認定証明書を紛失した場合、再発行はできません。紛失するとすべての手続きを最初からやり直さなければならないため、取り扱いには細心の注意が必要です。実際に、企業担当者が在留資格認定証明書の送付を忘れていて有効期限が切れてしまったり、多くの書類と一緒に送付したため外国人本人が見つけられずに紛失してしまうケースが報告されています。

有効期限(交付から3か月)が切れた場合も同様に、改めて申請手続きを一からやり直す必要があります。こうしたリスクを回避するため、証明書を外国人本人に送付する際には、EMSなど追跡が可能な国際郵便サービスを利用することが強く勧められます。

また、送付前に証明書のコピーを取っておくことで、万が一の際の確認資料として役立ちます。取り扱いの重要性を関係者全員が認識し、適切な管理を心がけましょう。

返納が必要なケースと返納理由書の作成

在留資格認定証明書が交付された後に、内定取り消しや内定辞退、または他の理由で入国計画を取りやめる場合には、証明書を出入国在留管理局に返納する必要があります。

返納する際には、証明書に加えて返納の理由を簡潔に記載した理由書を提出します。理由書には返納の理由(たとえば「内定辞退により入国予定がなくなったため」など)を明記し、申請者または代理人の署名をします。返納手続きを怠ると、将来的に別の申請をする際に問題が生じる可能性があります。

出入国在留管理局では過去の申請履歴を確認するため、交付された証明書の使用状況や返納の有無も審査対象となることがあるためです。次回以降の申請をスムーズに進めるためにも、不要となった証明書は適切に返納することが大切です。返納先は申請を行った地方出入国在留管理局となります。

日本入国までの全体フロー

在留資格認定証明書の交付から日本入国、在留カード取得までの一連のプロセスを理解することは、スムーズな入国手続きのためにとても重要です。このフローには日本国内での手続きと外国での手続きが含まれており、それぞれの段階で的確な対応が求められます。

入国までの全プロセスを時系列に沿って把握しておくことで、手続きの見通しを立て、期限を意識した効率的な準備が可能になります。

| ステップ | 内容 |

| 【1】日本国内:申請準備 |

|

| 【2】日本国内:在留資格認定証明書交付申請 |

|

| 【3】日本国内:在留資格認定証明書の交付 |

|

| 【4】外国:在外日本公館での査証(ビザ)申請 |

|

| 【5】外国:査証(ビザ)の発給 |

|

| 【6】日本入国:入国審査 |

|

| 【7】日本入国:在留カードの交付 |

|

| 【8】日本国内:居住地の届出 |

|

在留資格認定証明書交付後の査証申請手続き

在留資格認定証明書を取得した後は、外国人本人が居住国の日本大使館や領事館で査証(ビザ)申請を行います。申請の際には、在留資格認定証明書原本、有効なパスポート、査証申請書、証明写真(45mm×45mm)を提出します。場合によっては、滞在中の経費支弁能力を証明する書類や、活動内容に関する追加書類の提出を求められることもあります。

査証発給までの期間は通常5営業日程度ですが、国や地域、時期によって変動することがあります。大切なのは、在留資格認定証明書があればビザ発給が100%保証されるわけではない点です。ビザ審査の過程で発給基準を満たさないことが判明した場合や、証明書発行後に状況変化(たとえば受入企業の経営状態悪化など)があった場合には、査証が発給されないケースもあります。

万が一不許可となった場合は、再度出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請からやり直す必要があります。

入国時に必要な書類と確認事項

日本への入国時には、有効なパスポート、査証(ビザ)、在留資格認定証明書の3点が必須です。これらを出入国審査場で入国審査官に提示し、上陸許可の審査を受けます。審査では、パスポートとビザの有効性確認に加え、在留資格認定証明書に記載された活動内容と実際の入国目的の一致性が確認されます。

出入国管理及び難民認定法では、外国人が日本に上陸するためには所定の条件を満たすことが求められており、在留資格認定証明書はその条件適合性を証明する重要書類です。入国審査の際、在留資格認定証明書は入国審査官に提出(返却されません)し、代わりにパスポートに上陸許可の証印を受けます。この証印により、正式に指定された在留資格と在留期間が決定します。

在留資格認定証明書の有効期限(交付日から3ヶ月)内に入国しなければならない点に注意が必要です。期限を過ぎると証明書は無効となり、再度申請手続きをやり直すことになります。

入国後の在留カード取得までの手続き

日本に入国し上陸許可を受けると、中長期在留者には在留カードが交付されます。成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港では原則としてその場で在留カードが発行されますが、それ以外の空港や港から入国した場合は、後日登録した住所宛てに郵送されます。

在留カードは外国人の身分証明書として機能し、日本での滞在中は常時携帯義務があります。入国後14日以内に居住地の市区町村役場で住民登録を行い、在留カードに居住地を記載してもらう必要があります。この届出を怠ると、在留資格取消しの対象となる可能性もあるため注意が必要です。住民登録の際には在留カード(または在留カードを後日交付する旨の記載があるパスポート)を持参します。

また、居住地の変更や氏名の変更、在留カードの紛失などがあった場合も、決められた期間内に届出を行わなければなりません。在留カードは在留資格に基づく活動の証明となる大切な身分証明書として、慎重に管理しましょう。

まとめ

在留資格認定証明書の取得は、外国人が日本で活動を開始するうえで避けて通れない重要な手続きです。申請から入国までの流れを把握し、必要書類や注意点を理解しておくことで、手続きの遅延やトラブルを未然に防ぐことが可能です。正確な情報に基づいて準備を進めることで、スムーズな入国と在留資格の取得につながり、安心して日本での生活や活動をスタートさせることができるでしょう。