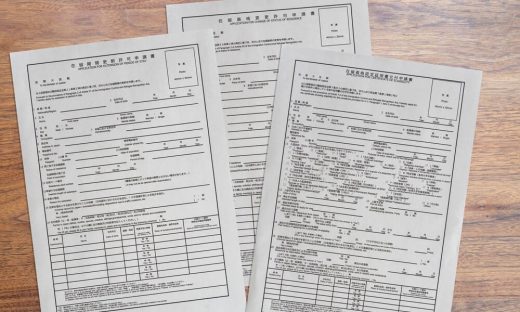

【記入例】在留資格変更許可申請書とは?書き方や審査期間・流れを解説

日本に在留する外国人が、留学や家族滞在などの在留資格から就労可能な資格に変更する際に必要となるのが「在留資格変更許可申請書」です。状況に応じて適切な在留資格へ変更することで、継続的な滞在や活動が可能となりますが、申請書の書き方や必要書類、審査期間について正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、在留資格変更許可申請書の記入例を交えながら、申請が必要となるケースや申請の流れ、記入時の注意点までを解説します。就労ビザや配偶者ビザへの変更を検討している方、あるいは特定活動への移行を考えている方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

在留資格変更許可申請書の基本情報

在留資格変更許可申請書は、外国人が日本での活動内容に変化が生じた際に必要となる重要な申請書類です。この申請書を正しく作成し提出することで、現在の在留資格から新しい在留資格への変更が可能となります。

申請には適切な手続きと必要書類の準備が不可欠であり、変更後の在留資格によって使用する申請書様式も異なるため、事前の確認が重要です。

在留資格変更許可申請が必要となる場面

在留資格変更許可申請が必要となる主な場面は、日本での在留目的が変わった際です。具体的には、留学から特定技能への変更、留学から技術・人文知識・国際業務への変更、技能実習から特定技能への移行、技能実習から特定活動(移行準備)への変更などがあります。

在留資格を変更せずに認められていない活動を行った場合、不法就労助長罪に問われる可能性があり、企業側も法的リスクを負うことになります。そのため、外国人を雇用する企業は、必ず在留カードで現在の在留資格を確認し、業務内容に対応した適切な在留資格への変更手続きを支援する必要があります。

申請手続きの全体的な流れと期間

在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の必要性が生じてから現在の在留期間満了までの間に行う必要があります。

審査の標準処理期間は2週間から1ヵ月とされていますが、4月入社で外国人を採用する企業が多いため、1月から3月は申請が混雑し審査期間が延長される可能性があります。

外国人留学生の場合、原則として卒業年の1月(東京出入国在留管理局は12月)から受付が開始されるため、早めの準備が重要です。

申請から許可までの流れは、必要書類の準備、申請書作成、管轄の地方出入国在留管理官署への提出、審査、許可後の新しい在留カード交付となります。

申請書の入手方法とダウンロード先

在留資格変更許可申請書は、出入国在留管理庁の公式サイトから無料でダウンロードできます。

変更後の在留資格によって使用する申請書様式が異なるため、申請前に必ず確認が必要です。

主な在留資格変更パターンと必要な申請書様式

| 変更前の在留資格 | 変更後の在留資格 | 使用する申請書様式 | 主な変更理由 |

| 留学 | 特定技能 | 様式13【特定技能】 | 学校卒業後の就職 |

| 留学 | 技術・人文知識・国際業務 | 様式8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】等 | 学校卒業後の就職 |

| 技能実習 | 特定技能 | 様式13【特定技能】 | 技能実習修了後の就労継続 |

| 技能実習 | 特定活動(移行準備) | 特定活動の様式 | 特定技能への移行準備 |

| 留学・その他 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者等の様式 | 日本人との結婚 |

マイナンバーカードを持つ外国人は、事前に利用情報登録を行うことで、オンラインでの在留資格変更許可申請も可能です。

在留資格変更許可申請書の記入方法

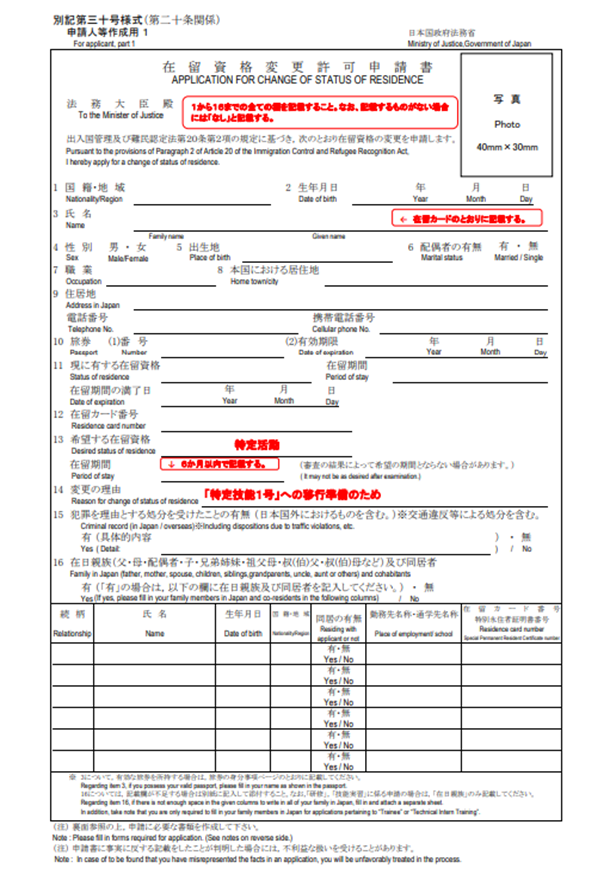

在留資格変更許可申請書は申請人等作成用と所属機関等作成用の2つの部分で構成されており、外国人本人が申請人等作成用を記入し、企業が所属機関等作成用を作成します。

記入時の基本的な注意事項として、シャーペンや消せるボールペンは使用できず、必ずボールペンを使用して記入する必要があります。正確な情報を記載するため、パスポートや在留カードを手元に用意して確認しながら記入することが重要です。

基本情報欄の正しい記入方法

申請人等作成用1

基本情報欄では国籍、生年月日、氏名、住居地などの個人情報を正確に記入します。国籍は申請人の国籍を記入し、生年月日は必ず西暦で記入して昭和や平成などの元号は使用しません。氏名は記入ミスを防ぐためパスポートを確認しながら正確に記載し、中国人や韓国人など漢字の名前がある場合は漢字とアルファベットを併記します。

住居地は在留カードに記載された最新の住居地を記載し、引越しをした場合は転入先の役所で在留カードの裏書をしてもらってから申請します。在留カード番号はカード右上に記載されている番号を確認して記入し、在日親族及び同居者については該当する場合は必ず記入する必要があります。

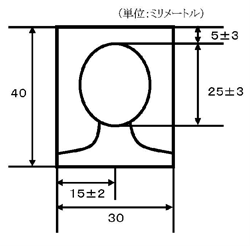

写真規格と添付時の注意点

申請書に添付する写真は縦4cm×横3cm、提出日前3ヶ月以内に撮影したものが必要です。無帽で正面を向き、背景なしの鮮明な写真が求められ、マスクや前髪で顔の一部が隠れているもの、画像加工されているものは認められません。

現在の在留カードやパスポートと同じ写真は使用できず、大きなピアスやイヤホンを付けたままでは撮り直しを命じられる場合があります。

写真規格の要件チェックリスト

| 項目 | 要件 | 不適切な例 |

| サイズ | 縦4cm × 横3cm | 規格外のサイズ |

| 撮影時期 | 提出日前3ヶ月以内 | 3ヶ月以上前の写真 |

| 服装・装飾品 | 無帽、正面向き | マスク着用、帽子着用、大きなピアス |

| 背景 | 無背景 | 柄のある背景 |

| 顔の状態 | 顔全体が鮮明に写っている | 前髪で顔が隠れている、画像加工 |

| その他の制限 | – | 在留カード・パスポートと同じ写真 |

| 例外 | 16歳未満は写真不要<br>3月以下の在留期間更新は不要 | – |

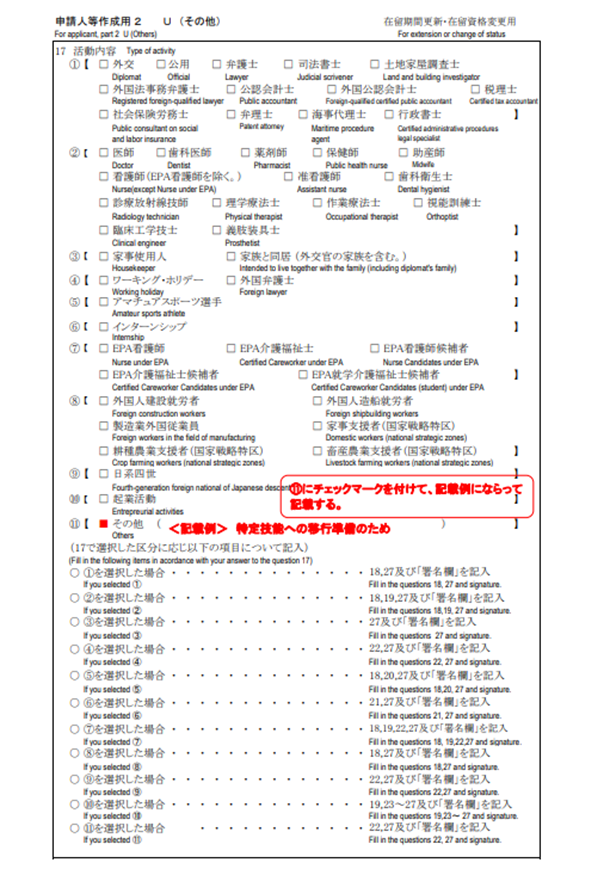

変更理由と活動内容の具体的な書き方

申請人等作成用2

変更理由欄には在留資格を変更する具体的な理由を簡潔に記入し、就職の場合は「〇〇会社で勤務するため」など状況に応じた明確な理由を記載します。活動内容詳細欄では従事する業務内容を具体的に記入し、特定技能の場合は特定産業分野と業務区分を運用要領通りに正確に記載する必要があります。

たとえば「特定産業分野:飲食料品製造業分野 業務区分:飲食料品製造全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工,安全衛生)」といった詳細な記載が求められます。職種については主たる職種を別紙「職種一覧」から1つ選択して番号を記入し、どのような業務に従事するのかを活動内容詳細欄に具体的に記載します。

署名欄と記入日の注意事項

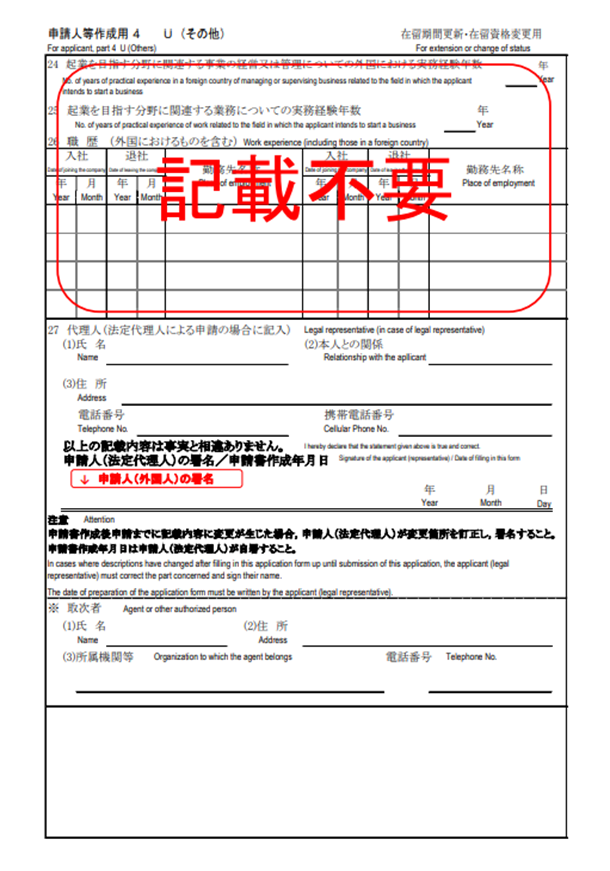

申請人等作成用4

申請書の署名欄は申請人本人が自筆で署名する必要があり、シャーペンや消せるボールペンは使用できません。署名は代理人欄の下の二重線の上に外国人本人が行い、署名した年月日も正確に記入します。法定代理人による申請が必要なのは親権者、未成年後見人、成年後見人による申請の場合のみで、それ以外の場合は法定代理人欄は記載しません。

所属機関等作成用の代表者記名欄では所属機関名、代表者氏名、申請書作成年月日を正確に記入し、会社の正式名称と代表者の正確な氏名を確認して記載する必要があります。記入日は申請書を作成した実際の日付を記入し、提出日とは異なる場合があることに注意が必要です。

在留資格別の申請書類

在留資格変更許可申請では、変更後の在留資格によって必要な書類が大きく異なります。審査では素行善良、納税義務の履行、経済的基盤、活動の適正性、健康状態などの基準に基づいて判断され、それぞれに対応する証明書類の提出が求められます。

申請人側が準備する個人に関する書類と、企業側が準備する所属機関に関する書類に分かれており、双方が協力して必要書類を整える必要があります。特に就労ビザへの変更では企業のカテゴリーによって必要書類が異なり、配偶者ビザでは婚姻関係と扶養能力の証明が重要となります。

在留資格変更時の審査基準と必要な証明書類

| 審査項目 | 審査内容 | 必要な証明書類 |

| 素行善良 | 犯罪歴の有無、法令遵守状況 | 申請書の犯罪歴記載欄への正確な記入 |

| 納税義務の履行 | 住民税、国民健康保険料、国民年金保険料の納付状況 | ・住民税の課税証明書、納税証明書

・国民健康保険被保険者証の写し ・国民年金保険料領収証書の写し |

| 経済的基盤 | 独立生計を営む能力(一般的に月額20万円以上) | ・給与所得の源泉徴収票

・在職証明書 ・雇用契約書 |

| 活動の適正性 | 申請する在留資格に応じた活動内容 | ・卒業証明書(留学→就労の場合)

・技能測定試験合格証明書(特定技能の場合) ・日本語能力試験合格証明書 |

| 健康状態 | 日本での就労・生活に支障がないこと | 健康診断個人票(特定技能の場合) |

就労ビザへの変更における必要書類

留学から技術・人文知識・国際業務への変更では、申請人側が最終学歴の卒業証明書、資格・免許や検定・試験等の合格証書、顔写真を準備し、企業側が労働条件通知書または雇用契約書、直近年度の決算書一式、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、法人履歴事項全部証明書を準備します。

企業のカテゴリーは源泉徴収税額により分類され、1,000万円以上がカテゴリー2、1,000万円以下がカテゴリー3、上場企業や国・地方公共団体等がカテゴリー1、スタートアップ企業等がカテゴリー4に該当します。申請には大学または日本の専門学校卒業による学士・専門士・高度専門士以上の学位が必要で、専攻と業務内容の関連性も重要な審査要素となります。

配偶者ビザへの変更における必要書類

日本人配偶者との婚姻関係を証明するため、配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票(世帯全員記載)をそれぞれ発行日から3ヶ月以内のものを取得し提出します。身元保証書では、日本人配偶者が外国人の滞在費や帰国旅費、法令遵守を保証する内容を記載し、通常は日本人配偶者が身元保証人となります。

扶養能力の証明として住民税の課税証明書(1年間の総所得記載)、納税証明書(1年間の納税状況記載)、在職証明書を提出し、月額20万円以上の収入がボーダーラインとされています。これらの書類により、安定した婚姻関係と十分な経済基盤があることを入管に証明することが重要です。

特定活動への変更申請の特別な注意点

特定技能への変更を希望しているものの、在留期間の満了日までに必要書類の準備が間に合わない場合、一度「特定活動(移行準備)」に変更することが可能です。この手続きは通常の特定技能変更申請と異なり、特別な注意点があります。

建設分野や製造3分野では、特定技能への変更前に協議会への入会や認定申請などの追加手続きが必要となるため、早めの準備が重要です。特定活動の許可後は速やかに特定技能への変更申請を行う必要があり、準備期間を有効活用した計画的な手続きが求められます。

移行準備期間中の申請タイミング

特定技能への変更で必要書類の準備が間に合わない場合、移行準備として特定活動への変更手続きが可能になります。

この特定活動では、特定技能で従事予定の業務と同様の業務に従事することができ、就労予定の受入れ機関でフルタイムでの勤務が認められます。特定技能への変更と比較して少ない書類で申請できるため、準備期間を確保しながら就労を継続できる利点があります。

ただし、特定活動の変更許可が下りた後は、別途特定技能への変更申請が必要となるため、在留期限までに必要書類を準備して速やかに申請することが重要です。

建設・製造分野における追加要件

建設分野では特定技能への申請前に、建設キャリアアップシステムの技能者登録と建設特定技能受入計画の認定申請が必要になります。製造3分野では製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入が必要で、特定技能外国人が就労する事業所が日本標準産業分類の指定された産業を行っている必要があります。

協議会への加入審査では製造品の画像や生産設備の画像等を提出して審査を受けることになり、入会できないケースが増加しています。これらの分野では事前準備に時間がかかるため、移行準備の特定活動に変更でき次第、すぐに特定技能へ変更申請できるよう準備を進めることが重要です。

まとめ

在留資格変更許可申請書は、外国人が日本での活動内容の変化に応じて必要となる重要な申請書類です。申請人等作成用と所属機関等作成用に分かれており、正確な基本情報の記入、適切な写真の添付、具体的な変更理由の記載が求められます。就労ビザや配偶者ビザなど変更後の在留資格によって必要書類が異なり、特定活動への変更では建設・製造分野で追加要件があることに注意が必要です。企業と外国人本人が協力して準備を進めることで、スムーズな審査につながります。