永住権とは?在留資格「永住者」の申請条件や帰化との違い・取得方法を解説

永住権とは、日本に無期限で住み続けることができる在留資格「永住者」のことを指します。就労や居住地の制限がなくなり、更新手続きの負担も軽減されるため、多くの外国人にとって憧れのステータスといえます。ただし、取得には厳しい審査基準があり、素行や収入、在留期間などの条件を満たす必要があります。また、同じく日本での生活を継続する手段である「帰化」とは法律上の性質が大きく異なります。

本記事では、永住権の基本的な内容から取得条件、申請の流れ、帰化との違い、永住者を雇用する際のポイントまでをわかりやすく解説します。

目次

永住権とは?日本に永住できる権利の概要

永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく日本に永住できる権利のことです。正式には在留資格「永住者」と呼ばれており、この資格を取得することで大きく3つのメリットを得られます。

【永住権を取得することで得られるメリット】

- 在留期間が無期限になり、在留資格の更新手続きが不要になること

- 就労活動に制限がなくなり、日本人と同様に様々な職種や業種で働けるようになること

- 社会的信用が高まり、住宅ローンやクレジットカードの契約がしやすくなること

ただし、永住権を取得しても外国籍のままであるため、参政権は付与されません。また、重大な犯罪を犯した場合には退去強制の対象となる可能性があるなど、日本人とは異なる制約も存在します。

日本における永住権の取得条件【原則と特例】

永住権を取得するためには、出入国管理及び難民認定法に定められた厳格な要件を満たす必要があります。基本的な要件に加えて、特定の条件下では取得要件が緩和される特例措置も設けられています。

素行・生計・国益に関する3つの基本要件

出入国管理及び難民認定法第22条第2項で定められている3つの基本要件について、具体的な内容を以下の表で説明します。

| 要件項目 | 具体的な内容の例 |

| ①素行が善良であること | ・法律を遵守し、日常生活で社会的に非難されないこと

・懲役刑や罰金刑、交通違反の繰り返しなどがないこと |

| ②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること | ・公共の負担にならず、将来にわたり安定した生活が見込まれる収入や資産があること

・本人だけでなく、配偶者など世帯全体の収入で判断されること |

| ③その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件) | ・原則として10年以上継続して日本に在留していること

・税金や年金、健康保険料などの公的義務をきちんと果たしていること ・現在持っている在留資格で最長の在留期間(当面は3年でも可)を持っていること |

参考:出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

- 申請できる例:「留学」で4年+「技術・人文知識・国際業務」で6年

- 申請できない例:「留学」で6年+「技術・人文知識・国際業務」で4年

特に国益要件の「原則10年在留」について、そのうち5年以上は「就労資格」または「居住資格」でなければなりません。具体例を挙げると、申請できるケースは「留学」で4年+「技術・人文知識・国際業務」で6年、申請できないケースは「留学」で6年+「技術・人文知識・国際業務」で4年となります。

日本人の配偶者など在留期間が短縮される特例

原則10年の在留期間を満たしていなくても、特定の身分や日本への貢献度に応じて永住申請が可能になる特例があります。

【在留期間が短縮される主な特例】

- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実体を伴う婚姻生活が3年以上続き、かつ1年以上日本に在留している場合

- 「定住者」の在留資格を持つ者:5年以上継続して日本に在留している場合

- 高度人材外国人:高度専門職ポイントが70点以上で3年、80点以上で1年以上継続して在留している場合

参考:出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子」である場合、在留期間の特例に加えて、「独立生計要件」と「素行善良要件」も免除されるという重要な優遇措置があります。

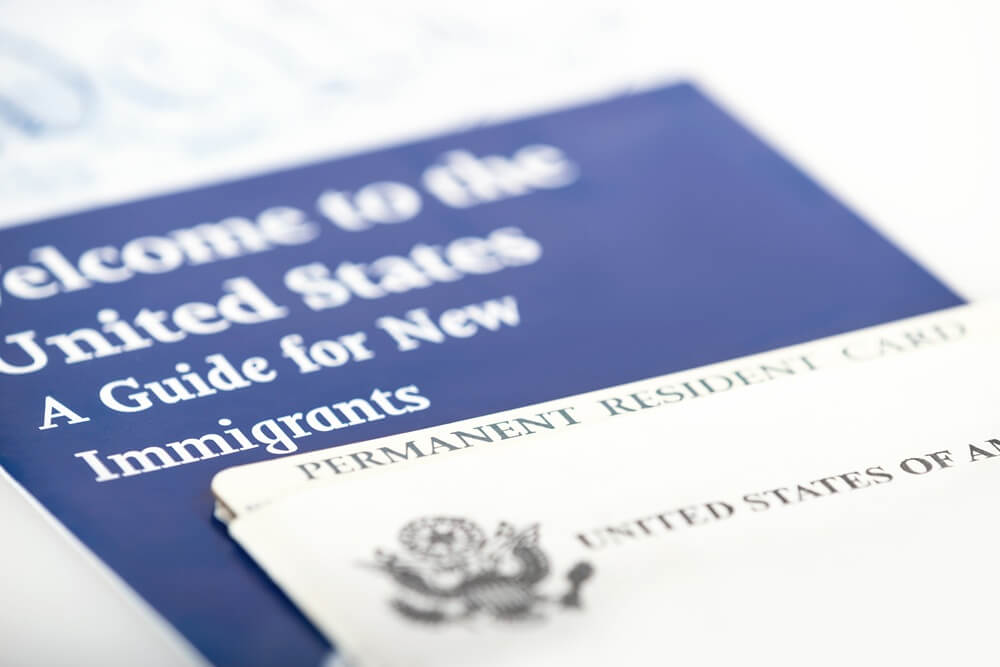

永住権申請の方法と「帰化」との根本的な違い

永住権の申請手続きと帰化申請は全く異なる制度です。それぞれの特徴と申請プロセスを理解することで、自分にとって最適な選択肢を見極められます。

永住許可の申請から取得までの流れ

| 申請場所 | 申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |

| 申請タイミング | 現在の在留期間が満了する前まで。出生の場合は事由発生から30日以内 |

| 審査期間 | 標準処理期間は4カ月とされているが、審査が慎重に行われるため半年以上かかる場合もある |

申請に必要な書類は申請者の状況によって異なりますが、共通して必要となる主な書類は以下の通りです。

【共通の必要書類】

- 永住許可申請書

- 写真

- 在留カード・パスポート

- 理由書や身元保証書、所得や納税状況を証明する資料など

申請が許可された際には、手数料として8,000円分の収入印紙が必要になります。

国籍の扱いが異なる「帰化」との相違点

永住権と帰化の最も本質的な違いは「国籍」の扱いです。以下の比較表を用いて、「永住者」と「帰化した者(日本人)」の法的な地位や権利の違いを解説します。

| 比較項目 | 永住者(永住権) | 帰化 |

| 国籍 | 元の外国籍のまま | 日本国籍になる(元の国籍は原則として手放す) |

| 法的地位 | 外国人 | 日本人 |

| 在留カードの携帯義務 | あり | なし |

| 日本のパスポート | 取得できない | 取得できる |

| 退去強制処分の対象 | なる可能性がある | ならない |

日本では二重国籍が認められていないため、帰化をする場合は原則として母国の国籍を離脱する必要があります。これは人生の大きな選択に関わる重要な決断となります。

永住権を持つ外国人の雇用と在留カードの注意点

永住権を持つ外国人を雇用する企業にとって、在留資格の確認や管理は重要な責務です。適切な手続きを怠ると、企業側も法的責任を問われる可能性があります。

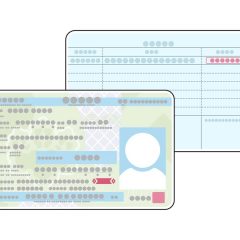

在留カードの確認義務

外国人労働者を雇用するすべての企業に課せられた義務として、本人申告だけでなく、必ず在留カードの原本を目視で確認する必要があります。

採用時に在留カードのどこを確認すれば永住者であることが分かるか、具体的なチェックポイントは以下の通りです。

【在留カードのチェックポイント】

- 在留資格欄:「永住者」と記載されているか

- 就労制限の有無欄:「就労制限なし」と記載されているか

- 有効期間満了日欄:カード自体の有効期限が切れていないか

永住者の在留期間は「無期限」ですが、在留カード自体には7年の有効期間があるため、定期的な更新が必要であることを理解しておきましょう。

永住権が取り消される条件

永住権は一度取得すれば絶対的なものではなく、法律で定められた特定の条件に該当した場合、取り消される可能性があります。

【永住権が取り消しになるケース】

- 再入国許可を受けずに日本を出国し、1年以上経過した場合

- 虚偽の申請内容が発覚した場合

- 1年を超える懲役または禁錮刑

現状は取り消しの要件にはありませんが、税金や社会保険料の支払いを怠らないことにも注意が必要です。永住権取得後も責任ある社会の構成員として、公的義務を適切に履行することが求められます。

まとめ

永住権は、日本で長期的なキャリアと生活を築くための重要な在留資格です。在留期間の制限がなく就労制限もないため、転職や起業の自由度が高まり、住宅ローンなどの金融サービスも利用しやすくなります。取得には厳格な要件がありますが、特例措置や適切な準備により、多くの外国人が永住権を手にしています。永住権を取得することで、日本社会の一員として安定した基盤を築き、将来への不安を軽減できるでしょう。