家族滞在ビザとは?就労制限や取得条件・申請時の必要書類を解説

外国人が日本で働く際、その家族を日本に呼び寄せるために必要となるのが「家族滞在ビザ」です。この在留資格は、扶養を受ける配偶者や子どもが対象であり、日本での生活をともにするための大切な制度です。ただし、家族滞在ビザには就労制限があるほか、取得の際には一定の要件や公的書類が求められます。

本記事では、家族滞在ビザの対象者や活動内容の概要から、取得条件、申請手続き、就労に関するルールまでをわかりやすく解説します。家族との安心した日本での生活を実現するために、ぜひ参考にしてください。

目次

在留資格「家族滞在ビザ」とは?対象者と活動内容の基本

家族滞在ビザは、就労ビザや経営管理ビザで働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格です。すでに日本で働いている外国人が母国から家族を呼び寄せて、1年以上一緒に暮らすことが可能になります。

| 対象者 | 法律上の配偶者、子(養子や認知した非嫡出子も含む) |

| 対象外 | 両親、兄弟姉妹 |

ビザの対象者は明確に限定されており、法律上の配偶者と子(養子や認知した非嫡出子も含む)のみが対象となります。一方で、両親や兄弟姉妹といった、配偶者や子ではない家族は対象外です。たとえば、母国から高齢の親を呼んで一緒に暮らしたい場合も、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。

家族滞在ビザで許可されている活動は「日常的な活動」の範囲に限定されます。教育機関で教育を受ける活動は含まれますが、原則として収入を得るための就労は認められていません。

家族滞在ビザの取得に必須となる3つの重要要件

家族滞在ビザを取得するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。扶養関係の実態、経済力の証明、家族関係の立証という、それぞれ異なる観点からの審査が行われます。

扶養者による経済的サポートを受けていること

取得要件の1つ目として、被扶養者が「扶養を受けている」状態であることが求められます。これは経済的に自立しておらず、扶養者に依存している状態を指します。

扶養関係の判断において明確な年収基準は設けられていませんが、被扶養者自身の収入が扶養者を上回る場合は、扶養されていると認められにくくなります。在留資格に関する扶養関係は、健康保険や税制における扶養の考え方とは必ずしも同じではなく、実態に即した審査が実施されます。

被扶養者が子供の場合、成人していても学生であるなど、経済的に自立していない事情があれば扶養と見なされる可能性があります。扶養していることを示す書類として、家族へ送金した記録のある通帳のコピーなどがあると有効でしょう。

扶養者に安定した生活を送る経済力があること

取得要件の2つ目として、扶養者本人に、呼び寄せる家族を含めた世帯全員が日本で安定して暮らせるだけの経済力が求められます。母国から家族を呼ぶ際に、経済的に生活が成り立つのかということは重要な審査事項です。

経済力を証明するために、扶養者の職業を証明する書類(在職証明書や営業許可書の写しなど)や、住民税の課税証明書・納税証明書といった公的書類の提出が必要になります。

審査では、単なる収入額だけでなく、居住地域の物価や家賃なども含めて総合的に判断されます。経済的に生活が成り立つラインがはっきりと決まっているわけではありませんが、収入、居住する地域の物価、家賃などを総合的に考慮して審査されます。

公的書類で法律上の家族関係を証明できること

取得要件の3つ目として、申請者と扶養者の関係が法律上の家族(夫婦・親子)であることを公的な書類で立証する必要があります。家族関係を証明する必要があるため、日本でいうところの戸籍謄本にあたる書類や、婚姻証明書、出生証明書などの公的書類を用意します。

【証明書類の例】

- 戸籍謄本

- 婚姻届受理証明書

- 結婚証明書(写し)

- 出生証明書(写し)

提出する証明書が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付することが必須になります。これらの項目について立証する書類が必要になるため、事前にしっかりと準備することが大切です。

家族滞在ビザの申請方法と手続きに必要な書類

申請手続きには、海外にいる家族を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」と、すでに日本にいる家族がビザを変更する「在留資格変更許可申請」の2つの方法があります。海外から呼び寄せる場合、申請方法は2種類存在します。

それぞれの申請パターンに応じた必要書類を、以下の表で整理しました。書類の詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイト「在留資格『家族滞在』」で確認できます。

| 申請パターン | 海外から家族を呼び寄せる場合

(在留資格認定証明書交付申請) |

日本国内で在留資格を変更する場合

(在留資格変更許可申請) |

| 申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書 1通 | 在留資格変更許可申請書 1通 |

| 写真 | 1葉 | 1葉 |

| パスポート・在留カード | 扶養者の在留カードまたは旅券の写し 1通 | パスポート及び在留カードの提示

扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通 |

| 家族関係を証明する書類 | 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)など | 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)など |

| 扶養者の職業・収入を証明する書類 | 【収入を伴う事業運営・報酬を受ける活動の場合】

・在職証明書又は営業許可書の写し等 ・住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書 【上記以外の場合】 ・扶養者名義の預金残高証明書など、生活費用を支弁できることを証明するもの |

【収入を伴う事業運営・報酬を受ける活動の場合】

・住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書など 【上記以外の場合】 |

| その他 | 返信用封筒(404円の切手貼付) 1通 | – |

海外から呼び寄せる場合、日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取得し、それを持って本国の日本大使館でビザ申請を行う流れが一般的です。

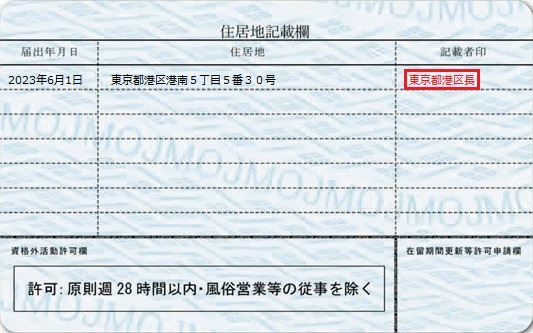

家族滞在ビザでの就労|週28時間の制限と資格外活動許可

家族滞在ビザは本来就労を目的とした在留資格ではありませんが、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ることで、例外的に就労が認められます。家族滞在ビザによって家族が来日した外国人社員が、世帯年収を上げたいので家族にも働いてほしいと思う場合もあるでしょう。

アルバイトやパートで一般的な「包括許可」の条件について、以下の2点が重要になります。

【包括許可の条件】

- 勤務時間は1週間のうち28時間以内であること

- キャバレーやスナックなどの風俗営業ではないこと

参考:出入国在留管理庁|「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について、資格外活動許可について

「週28時間以内」という労働時間制限があるため、正社員のようなフルタイム勤務は難しくなります。そのため、アルバイトやパート、または週28時間以内の契約社員といった雇用形態が想定されます。雇用形態が制限されているわけではないので、勤務時間が週28時間の契約社員として雇うことも可能です。

家族滞在ビザ保有者を雇用する際の注意点

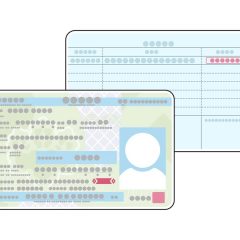

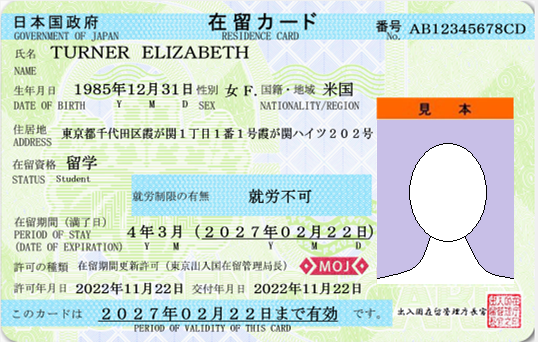

業側が不法就労助長罪に問われるリスクを避けるため、雇用契約を結ぶ前に必ず在留カードを確認する義務があります。不法就労にならないように在留資格をしっかり確認することが重要です。

在留カードで確認すべき具体的なチェックポイントは以下のとおりです。

【在留カードで確認すべきポイント】

- 在留資格が「家族滞在」であるか

- 在留期間が満了していないか

- カード裏面の「資格外活動許可欄」に許可されている旨の記載があるか

表面

裏面

在留カードが本人のものかどうか、偽造カードでないかどうか、在留期限が切れていないかなどの確認は必須です。許可されている時間を超えて働かせたり、許可されていない業種で働かせたりすることは、本人だけでなく雇用した企業側も処罰の対象となります。働けない在留資格で働かせる、働ける時間を超えて働かせる、働けない業種で働かせるというのは、いずれも不法就労助長罪にあたります。

在留資格の変更が必要となる代表的なケース

家族滞在ビザの基盤となる状況が変化した場合、他の在留資格への変更手続きが必要になります。引き続き日本に在留したい場合は、就労可能な在留資格などに変更する必要があります。

在留資格の変更が必要になる代表的なケースとして、以下の2つの例が挙げられます。

【在留資格の変更が必要になるケース】

- 扶養者と離婚した場合:扶養関係がなくなるため、引き続き日本で暮らすには「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや「定住者」ビザへの変更が必要になる。

- 週28時間を超えて働きたい場合:アルバイトから正社員になるなど就労時間を増やすには、同様に就労可能な在留資格への変更申請を行わなければならない。

扶養者が「特定技能1号」へ移行する場合、その家族は特例として「特定活動」という在留資格に変更して滞在を継続できる制度があります。本来、特定技能1号の在留資格では家族を滞在させることができませんが、特例として、留学生の「家族滞在」の方は「特定活動」へ在留資格変更して引き続き滞在可能とする措置が設けられています。

参考:出入国在留管理庁|特定技能への移行を希望する留学生の皆様へ

まとめ

家族滞在ビザは、日本で働く外国人とその家族にとって重要な制度です。適切な要件を満たし、必要書類を整備することで、家族が安心して日本で生活できる基盤を築くことができます。企業にとっても、外国人従業員の家族帯同を支援することで、優秀な人材の定着と長期雇用を実現できる重要な要素となります。家族滞在ビザの正しい理解と活用により、外国人材とその家族、そして雇用企業の三者がともに安定した関係を構築し、日本社会における多様性の推進に貢献することができるでしょう。