在留カードの更新はいつから?必要書類や有効期限切れの対応・手続きの流れを解説

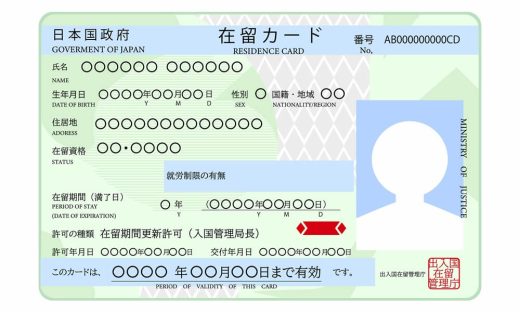

日本に中長期で在留する外国人にとって、「在留カード」の更新は非常に重要な手続きです。更新を怠ると、不法滞在とみなされるリスクがあるため、有効期限や申請時期を正しく把握しておく必要があります。在留資格によって申請可能な時期や必要書類が異なり、手続きの流れもやや複雑です。

本記事では、在留カード更新のタイミングや審査にかかる期間、必要書類、更新方法に加え、万が一有効期限が切れてしまった場合の対応策まで詳しく解説します。確実な更新のために、ぜひ事前にチェックしておきましょう。

目次

在留カード更新の基本|申請時期と審査にかかる期間

在留カードの更新には、申請開始時期と審査期間を正しく把握することが重要です。期限間際の申請では審査が間に合わない可能性があり、計画的な手続きが求められます。

以下では更新申請のタイミングと審査にかかる期間について詳しく解説します。

在留資格で異なる更新申請のタイミングはいつからか

在留カードの更新申請は、在留期間が満了する日の3ヶ月前から申請が可能です。ただし、一部の在留資格では申請開始時期が異なるため注意が必要です。

| 在留資格の種類 | 申請開始時期 |

| 一般的な在留資格 | 在留期間満了日の3ヶ月前から |

| 永住者、高度専門職2号 | 在留期間満了日の2ヶ月前から |

入院や海外への長期出張といったやむを得ない事情がある場合、3ヶ月以上前からでも申請が認められます。このような特別な事情がある際は、事前に地方出入国在留管理官庁に問い合わせて相談することが必要です。期限ギリギリではなく、申請可能になったらできるだけ早めに手続きを始めましょう。

在留期間更新の審査にかかる時間と日数の目安

出入国在留管理局に申請してから審査結果が出るまでの期間は、おおむね2週間から1ヶ月程度が目安となります。しかし、申請内容や時期、提出書類に不備があった場合には、審査が1ヶ月以上かかることもあります。

審査期間中に追加資料の提出を求められる場合もあるため、さらに時間がかかる可能性があります。特に申請が集中する時期や複雑な事案では、標準的な審査期間を超える場合も珍しくありません。こうしたリスクを避けるためにも、申請可能になったらすぐに手続きを開始することが重要です。在留期限ギリギリでの申請は避け、十分な余裕を持って準備を進めましょう。

在留カード更新手続きの全手順|必要書類から受け取りまで

在留カードの更新手続きには、必要書類の準備から新しいカードの受け取りまで複数のステップがあります。手続きの流れを正確に理解し、不備なく進めることで、スムーズな更新が可能になります。

ここでは、各段階の詳細な手順について解説します。

在留資格の更新で提出が必要な書類の一覧

在留期間の更新申請では、どの在留資格でも共通して必要になる基本書類があります。

【基本の必要書類】

- 在留期間更新許可申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- パスポート及び在留カードの提示

基本書類に加えて、保有する在留資格や所属する会社のカテゴリーによって追加の書類が必要になります。たとえば「技術・人文知識・国際業務」では住民税の課税・納税証明書や法定調書合計表の写しが、「日本人の配偶者等」では配偶者の住民票や身元保証書が必要です。必要な書類は個別の状況によって異なるため、必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで最新情報を確認してください。

入国管理局での申請から新しいカード交付までの流れ

申請窓口での手続きから新しい在留カードを手にするまでの流れは、以下のステップに沿って進みます。

【手続きの流れ】

- 申請:必要書類を揃えて、管轄の地方出入国在留管理局の窓口に提出する

- 審査:提出された書類を元に審査が行われる(約2週間~1ヶ月)

- 通知:審査が完了し許可されると、申請者のもとへ「通知書」のハガキが郵送される

- 受取:通知ハガキと指定された持ち物を持参し、再度入管で新しい在留カードを受け取る

受け取り時には通知ハガキ、パスポート、現在使用している在留カード、手数料分の収入印紙などが必要です。新しい在留カードを受け取ったら、記載されている氏名や在留期間などに間違いがないか、その場で必ず確認しましょう。

オンライン申請の方法と完了までの所要時間

地方出入国在留管理局の窓口に行かなくても、24時間いつでも手続きが可能な「在留申請オンラインシステム」が利用できます。このシステムは時間や場所を選ばずに申請できる便利な方法です。

| 利用できる人 | 外国人本人、所属機関の職員、弁護士・行政書士、登録支援機関の職員など |

| 利用できない在留資格の例 | 「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」 |

外国人本人がオンライン申請を行う際には「マイナンバーカード」が必須となります。オンラインシステムを活用することで、入管への来庁回数を減らし、効率的に手続きを進められるでしょう。

更新手続きにかかる手数料6,000円と収入印紙

在留期間更新許可申請が許可され、新しい在留カードを受け取る際に必要な手数料は6,000円です。この手数料は法改正により変更される場合があるため、申請前に出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の手数料額を確認することをおすすめします。

この手数料は現金ではなく、「収入印紙」で納付する必要があります。収入印紙を手数料納付書に貼付して提出するという方法で支払いを行います。収入印紙は郵便局や法務局、一部のコンビニエンスストアなどで購入可能です。手続き当日に慌てることがないよう、事前に収入印紙を準備しておくことをおすすめします。

在留カードの有効期限が切れた場合のリスクと対処法

在留カードの有効期限が切れた場合、状況によって異なる対処法があります。更新申請中に期限が切れるケースと、申請せずに期限切れとなるケースでは、リスクの重大さが大きく異なります。

以下では各状況における具体的な対処法とリスクについて詳しく説明します。

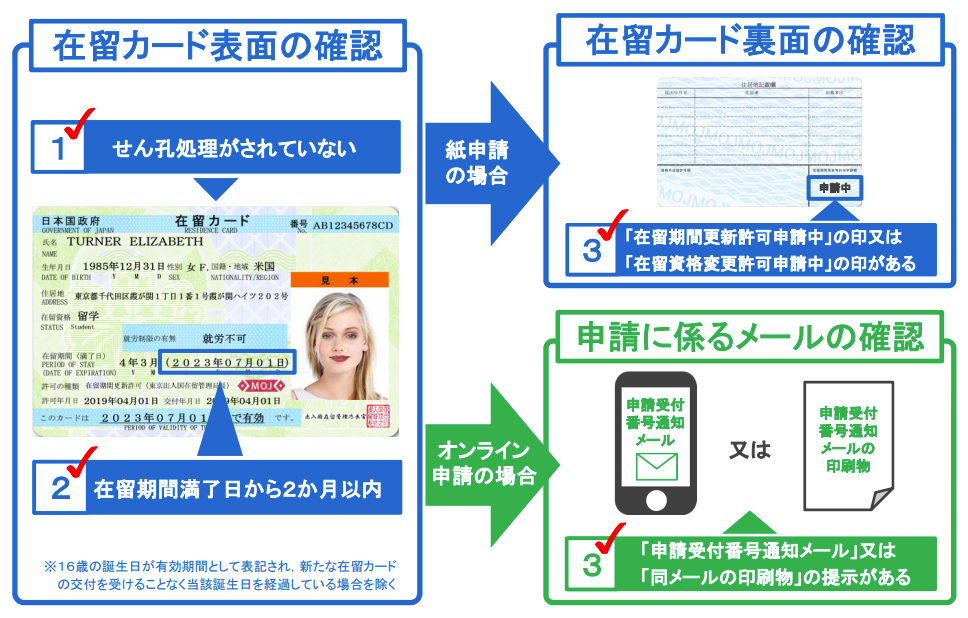

更新申請中に有効期限が切れる「特例期間」

在留期間の満了日までに更新申請を済ませていれば、審査結果が出るまでの間、在留カードの有効期限が切れても日本に合法的に滞在できる「特例期間」制度があります。この特例期間は本来の在留期限満了日から「2ヶ月間」延長されます。

出典:出入国在留管理庁|オンライン申請で申請中であることの確認方法

特例期間中であることを証明するために、更新申請時に在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されます。このスタンプがあれば、期限が過ぎていても不法滞在ではないことを示せます。特例期間中は通常通り日本で生活や就労を続けることが可能です。審査結果を待つ間も安心して過ごすことができるでしょう。

更新を忘れた場合(オーバーステイ)の罰則と期限切れ後の手続き

更新申請をしないまま在留期限を過ぎてしまった場合、深刻なリスクに直面することになります。以下の罰則内容を理解しておくことが重要です。

【罰則内容】

- 不法滞在者となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される

- 退去強制(強制送還)の対象となり、原則として最低5年間は日本への入国が禁止される

- 外国人を雇用している企業側も「不法就労助長罪」として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるリスクがある

参考:出入国在留管理庁|平成28年入管法改正について、生活・就労ガイドブック~日本で生活する外国人の方へ~、厚生労働省|不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。

万が一、うっかり期限を過ぎてしまった場合の唯一の対処法は、気づいた時点ですぐに本人自らが地方出入国在留管理局に出頭し、正直に事情を説明して相談することです。

ただし、出頭しても必ず更新が許可されるわけではなく、厳しい処分が下される可能性が高いことを覚えておいてください。期限内の手続きがいかに重要であるかを改めて理解し、計画的な更新を心がけましょう。

まとめ

在留カードの適切な更新は、日本での安定した生活を維持するための必須事項です。期限切れによる不法滞在は深刻な法的リスクを伴い、強制送還や入国禁止といった重大な結果を招きます。申請タイミングを正しく把握し、必要書類を確実に準備することで、これらのリスクを回避できます。計画的な更新手続きを行うことで、日本での生活や就労を継続し、将来への安心を確保することができるでしょう。