出入国在留管理庁(入管)とは?役割・仕事内容をわかりやすく解説

外国人の出入国や在留に関する業務を担う「出入国在留管理庁(入管)」は、グローバル化が進む現代において、ますます重要性を増している行政機関です。2019年に旧「入国管理局」から格上げされ、より幅広い役割を持つようになりました。しかし、「何をしているところなのか」「どんな手続きができるのか」など、具体的な業務内容がよくわからないという声も多くあります。

本記事では、出入国在留管理庁の役割や設置の背景、仕事内容をわかりやすく解説し、全国の相談窓口情報も紹介します。外国人との関わりがある方や制度を正しく理解したい方は、ぜひご一読ください

目次

出入国在留管理庁とは?法務省が管轄する組織の基本

出入国在留管理庁は、日本人の出帰国や外国人の出入国・在留を一元的に管理する法務省管轄の行政機関です。一般的には「入管」と呼ばれており、外国人の在留資格審査から生活支援まで、幅広い業務を担っています。

近年の外国人労働者増加や社会情勢の変化に対応するため、従来の入国管理局から大幅に組織改編され、より専門的で独立性の高い機関として機能しています。

出入国在留管理庁の設置背景と目的

出入国在留管理庁は2019年4月1日に、それまでの「入国管理局」を再編・格上げする形で新しく設置されました。この組織改編は「出入国管理及び難民認定法」の一部改正を受けて実施されたものです。

設置の背景には、近年の外国人労働者の受け入れ拡大に伴う業務量の飛躍的増大がありました。特に新たな在留資格「特定技能」の創設や、不法滞在などの外国人の不正行為への管理強化が必要となったことが大きな要因となっています。

従来の出入国管理に加えて、在留外国人の生活支援にも積極的に取り組み、日本の出入国管理行政における司令塔としての機能を果たすという明確な目的を持って設立されました。

旧「入国管理局」との違いを比較

出入国在留管理庁は、旧「入国管理局」からの単なる名称変更ではなく、組織の格付けが根本的に変わった点が重要です。

最も大きな違いは、法務省内における位置づけの変化にあります。以下の表で「内局」と「外局」の違いを整理します。

| 区分 | 説明 | 該当組織 |

| 内局 | 府や省の中に設けられ、その大臣を補助する組織。独立性はなく、実働部隊としての役割を担う。 | 旧:入国管理局 |

| 外局 | 府や省の下に置かれるが、業務の特殊性から独立性の高い権限を持つ組織。「庁」と「委員会」がある。 | 現:出入国在留管理庁 |

組織図においても大きな変化が見られます。トップの役職が「局長」から「長官」に変更され、新たに次長や審議官が配置されるなど、組織規模が大幅に拡大されました。この変化により、より専門的で独立性の高い出入国管理行政が可能となっています。

日本の出入国と在留を管理する具体的な仕事内容

出入国在留管理庁は、外国人の入国から在留期間中の生活支援、さらには不法滞在者の摘発まで、幅広い業務を一元的に担当しています。

主な業務は大きく分けて「審査業務」と「管理・支援業務」の2つに分類され、それぞれが日本の安全と外国人の適切な在留を支える重要な役割を果たしています。

出入国審査から在留資格の管理までを担う審査業務

出入国在留管理庁の中核となる業務は、日本に入国しようとする外国人の上陸条件審査や、すでに在留している外国人の資格変更・期間更新を審査することです。出入国審査では入国審査官が外国人にインタビューを行い、指紋や顔写真の提供を受けて上陸許可を判断します。

審査に関連する具体的な手続きには以下のような種類があります。

【審査に関連する手続きの種類】

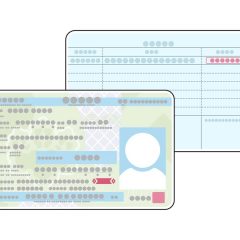

- 在留管理制度に関する手続き(中長期在留者への在留カード交付など)

- 特別永住者証明書の交付手続き

- 難民の認定に関する手続き

- 資格外活動の許可

これらの審査業務は、企業が外国人を雇用する際に必要な「在留資格」の適格性を判断する中心的な機能を担っており、日本の外国人受け入れの根幹となる重要な業務といえます。

在留外国人の生活支援と不法滞在者の摘発業務

出入国在留管理庁は在留外国人が安心して生活できるよう、「外国人生活支援ポータルサイト」を運営し、日常生活のルールや手続き方法などの情報を15カ国語と「やさしい日本語」で提供しています。この支援により、外国人が日本社会に適応しやすい環境づくりに貢献しています。

一方で、日本の安全を守るため、不法入国や不法残留(オーバーステイ)、不法就労といった不法滞在者の調査・摘発も重要な業務として行っています。不法就労については、企業が知らずに外国人を雇用した場合でも「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

そのため企業は外国人を雇用する際、在留カードで就労可能な在留資格を持っているかどうかを必ず確認することが法的に求められており、この確認業務も出入国在留管理庁の指導のもとで実施されています。

各種手続き・相談が可能な全国の拠点

出入国在留管理庁の業務は霞が関の本庁だけでなく、全国に配置された地方機関が分担して行っており、各種手続きや相談はこれらの窓口が基本となります。日本全国どこに住んでいても、最寄りの拠点でサービスを受けることができる体制が整備されています。

全国の組織体制として、以下の機関が設置されています。

【全国の組織体制】

- 地方出入国在留管理局:8局

- 支局:7局

- 出張所:全国58カ所(2025年7月時点)

- 入国管理センター:2カ所

参考:出入国在留管理庁|地方出入国在留管理官署

東京の新宿にある外国人在留支援センター「フレスク(FRESC)」は、4省庁8機関の窓口が一つのフロアに集約された特別な施設です。さまざまな相談や支援をワンストップで受けられる便利な拠点として機能しており、外国人を雇用したい企業や外国人本人の相談に対応しています。

一般的な手続きに関する相談については、各地方出入国在留管理局・支局に設置された「外国人在留総合インフォメーションセンター」の電話・メール窓口が利用できます。居住地や勤務地を管轄する地方局・支局・出張所については、出入国在留管理庁の公式サイトで確認する必要があります。

まとめ

出入国在留管理庁を理解することは、外国人との関わりを持つすべての人にとって重要です。グローバル化が進む現代において、外国人労働者の受け入れや国際交流が活発化する中、適切な手続きや支援制度を知ることが不可欠となっています。出入国在留管理庁の役割と仕組みを把握することで、外国人雇用を検討する企業は法令遵守を徹底し、外国人の方は安心して日本での生活や就労を実現できるでしょう。