日本の就労ビザとは?種類や取得方法・申請条件を簡単にわかりやすく解説

日本で働きたい外国人にとって、最初に理解すべき重要なポイントのひとつが「就労ビザ」です。就労ビザは、外国人が日本で合法的に働くために必要な在留資格であり、職種やスキルによってさまざまな種類があります。しかし、「どのビザが自分に合っているのか」「どうやって取得するのか」といった点は、初めて日本での就労を検討する方にとってはわかりにくい部分も多いでしょう。

そこで本記事では、就労ビザの基本的な定義から、主な種類や取得方法、申請時の注意点まで解説します。また、企業の外国人採用担当者に向けて、採用戦略や管理上のポイントについてもご紹介します。貴社での外国人採用に役立てる情報として、ぜひご活用ください。

目次

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が日本で「収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動」を行うために必要な在留資格の通称です。

実際には「就労ビザ」という名称の在留資格はなく、就労可能な16種類の在留資格を総称して「就労ビザ」と呼んでいます。外国人が会社員、個人事業主、経営者として日本で働くためには、これらの在留資格のいずれかを取得することが必須となります。

代表的なものには「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などがあり、職種や専門性によって適切な種類が異なります。

在留資格とビザの違い

「就労ビザ」という言葉は一般的に使われていますが、「ビザ」と「在留資格」は別物です。

ビザは正式には「査証」と呼ばれ、日本への入国許可を与える証明書で、在留資格は日本での在留と一定の活動を認める資格です。日常会話では両者を同一視することがありますが、法的には明確に区別されています。

| 項目 | ビザ(査証) | 在留資格 |

| 正式名称 | 査証(さしょう) | 在留資格(ざいりゅうしかく) |

| 目的 | 日本への入国許可 | 日本での滞在と特定活動の許可 |

| 取得タイミング | 日本入国前 | 入国審査時または日本滞在中の申請 |

| 発行・審査機関 | 在外日本国大使館・領事館 | 出入国在留管理局 |

| 有効期間 | 通常3ヶ月(入国までの期間) | 種類により異なる(3ヶ月~5年) |

| 形態 | パスポートに貼付されるシール | 在留カードまたはパスポートの記載 |

| 主な役割 | 入国の適格性を事前審査 | 日本での活動内容と滞在期間を規定 |

| 必要書類 | 在留資格認定証明書など | 活動内容を証明する各種書類 |

就労ビザが必要な理由

外国人が日本で合法的に働くためには、就労ビザの取得が不可欠です。この制度により、国は外国人労働者の就業状況を把握し管理できます。

企業側にとっても、外国人を合法的に雇用するための前提条件となります。就労ビザのない外国人を雇用すると「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金などの罰則対象となるため、企業は採用前に必ず確認する必要があります。また、この制度は外国人労働者の権利を保護する役割も果たしています。

外国人雇用における法的位置づけ

就労ビザは「出入国管理及び難民認定法」において定められており、外国人雇用の法的基盤となっています。企業には外国人雇用状況の届出義務があり、ハローワークへの報告が必要です。

雇用対策法では外国人を雇用する際の基本的ルールが定められ、企業は採用前に在留カードで就労資格を確認する義務があります。この確認を怠ると、たとえ知らなかったとしても法的責任を問われる可能性があるため注意が必要です。

日本における就労ビザの種類と特徴

日本で外国人が働くためには就労ビザが必要です。就労ビザには全16種類あり、それぞれ対象となる職種や専門性、活動内容によって区分されています。外国人を雇用する際には、その職種や技能レベルに合った適切な就労ビザの種類を選ぶことが重要です。

ここでは、代表的な就労ビザの特徴や申請条件を解説します。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は就労ビザの代表格で、頭文字を取って「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれています。企業で働く技術者やオフィスワーカーが取得するビザで、本人の専門的な知識やスキルを活かせる業務に就く場合に認められます。

| 分野 | 定義 | 対象業務 |

| 技術 | 理学、工学などの自然科学分野に属する技術を要する業務 | 管理業務(経営者除く)、調査研究、技術開発、生産管理、建築・土木・測量技術、情報処理・通信技術など |

| 人文知識 | 法律学、経済学、社会学など人文科学分野の知識を要する業務 | 法律関係業務、コピーライティング、教育(教育機関除く)、マーケティング、広報、会計事務、法人営業など |

| 国際業務 | 語学力や外国の文化、国際経験などを要する業務 | 翻訳、通訳、海外取引業務、デザインなど |

学歴または職歴と業務内容の関連性が重要な要件で、在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。更新回数に制限はありませんが、専門性がない単純作業では不許可になるケースが多いため注意が必要です。

特定技能

特定技能は、日本の人手不足解消のために2019年4月に創設された在留資格です。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ対象分野や条件が異なります。

| 分野名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

| 介護 | ○ | × |

| ビルクリーニング | ○ | ○(2023年追加) |

| 工業製品製造業 | ○ | ○(2023年追加) |

| 建設 | ○ | ○ |

| 造船・舶用工業 | ○ | ○ |

| 自動車整備 | ○ | ○(2023年追加) |

| 航空 | ○ | ○(2023年追加) |

| 宿泊 | ○ | ○(2023年追加) |

| 農業 | ○ | ○(2023年追加) |

| 漁業 | ○ | ○(2023年追加) |

| 飲食料品製造業 | ○ | ○(2023年追加) |

| 外食業 | ○ | ○(2023年追加) |

| 自動車運送業 | ○(2024年追加) | × |

| 鉄道 | ○(2024年追加) | × |

| 林業 | ○(2024年追加) | × |

| 木材産業 | ○(2024年追加) | × |

参考:出入国在留管理庁|特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能1号は在留期間が1年、6カ月、4カ月で、通算5年まで更新可能です。特定技能2号は3年、1年、6カ月の在留期間で、更新回数の制限がなく長期就労が可能です。技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で特定技能1号へ移行できるルートもあります。

技能実習

技能実習は、外国人が日本で技術を学び、母国への技能移転を目的とした制度です。建設や食品製造、機械・金属関係などの職種で受け入れが可能となっています。

技能実習には1号から3号まであり、1号の在留期間は1年以内、2号と3号は2年以内で、最長で5年間日本に滞在できます。技能習得が目的のため、原則として転職はできません。

技能実習2号を良好に修了し、実習職種と特定技能の業務に関連性がある場合は、試験なしで特定技能1号への移行が認められています。当初の目的である技能移転と実態の乖離が問題視されていますが、外国人労働力として重要な役割を果たしています。

専門職向けの就労ビザ

専門職向けの就労ビザには、高度な資格や専門知識を持つ外国人を対象としたものがあります。それぞれの職種によって異なる在留資格が設けられています。

| 在留資格 | 対象者 |

| 医療 | 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士など |

| 法律・会計業務 | 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など |

| 教育 | 小学校、中学校、高等学校の語学教師など |

| 研究 | 研究機関の研究員、調査員など |

| 教授 | 大学教授、准教授、助手など |

| 芸術 | 作曲家、画家、小説家など |

| 宗教 | 僧侶、司教、宣教師など |

| 報道 | 記者、カメラマン、アナウンサーなど |

これらの専門職ビザの在留期間は多くが5年、3年、1年または3カ月となっています。日本の国家資格や専門資格が必要な職種については、外国の資格だけでは認められないケースが多いため、日本の資格を取得していることが申請の条件となります。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社を設立し経営したり、管理職として働いたりするためのビザです。事業内容が日本国内で法令上適正に営まれていれば、業種や業態に制限はありません。

在留期間は5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月で、レストラン経営や貿易会社、不動産業など幅広い業種で認められます。取得には事業の継続性や安定性が審査され、個人事業主の場合は大企業の役員と比較して審査が厳しい傾向があります。

企業内転勤ビザは、海外拠点から日本の本店や支店に一定期間転勤する場合に必要です。1年以上の勤務経験があることや同一企業内の転勤であることが条件となり、在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

その他の就労可能な在留資格

就労に制限のない在留資格には、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があります。これらは日本との強い結びつきがある外国人に与えられ、職種や業種に関係なく就労が可能です。

興行ビザは、モデル、歌手、俳優、ダンサーなどが対象で、在留期間は3年、1年、6カ月、3カ月または15日です。技能ビザは、外国料理の調理師やソムリエなど、日本にない特殊分野の技能を持つ人が対象となります。

介護ビザは、介護福祉士の資格を持つ人が対象で、原則として介護福祉士養成学校を卒業し国家資格を取得している必要があります。また、留学や家族滞在などの在留資格でも、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトが認められています。

就労ビザの申請手続きと取得方法

就労ビザの取得には、外国人が現在どこに滞在しているかによって異なる申請方法があります。新規に来日して就労する場合は「在留資格認定証明書」の取得から始まる手続きが必要です。一方、すでに日本に滞在している場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

以下では、それぞれの申請手続きの流れやポイントを解説します。

新規申請の流れとポイント

新規の就労ビザ申請は、外国人がまだ日本国外にいる場合の手続き方法です。この場合、まず日本の受入れ企業が申請代理人として在留資格認定証明書の交付申請を行います。

申請から就労開始までは次の5ステップで進みます。

- 在留資格認定証明書交付申請

- 在留資格認定証明書の交付

- 在留資格認定証明書を外国人本人に送付

- 在外日本公館でのビザ申請

- ビザ発給と来日

まず、勤務先所在地を管轄する出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付を申請します。申請が許可されると証明書が代理人(受入れ企業)に送付されるので、企業はこれを海外にいる外国人に送ります。外国人本人は、この証明書を在外日本公館で提示してビザを申請します。ビザ発給後に来日し、入国審査を受けて在留カードを取得します。

この手続きには標準で約1~3カ月かかるため、余裕を持って進める必要があります。なお、在留資格認定証明書は原則として作成日から3カ月以内に入国しなければならないため、有効期限にも注意が必要です。

在留資格変更申請のステップ

在留資格変更申請は、すでに日本に在留している外国人が現在の資格から就労ビザに切り替える手続きです。たとえば留学生が就職する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの変更申請が必要になります。

具体的な手続きは、まず申請人の住居地または勤務先所在地を管轄する出入国在留管理局へ変更申請を行います。申請の際にはパスポートや在留カードの原本を持参しなければなりません。審査に問題がなければ結果通知が送られてきますので、指定された日に出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受け取ります。

申請時には変更後の在留資格に応じた必要書類も準備する必要があります。申請から結果が出るまでの期間は案件によって異なりますが、余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。

在留資格認定証明書の申請手続き

在留資格認定証明書は、外国人が日本に入国する際の上陸審査をスムーズに行うための事前審査制度です。この証明書があると、査証(ビザ)の取得も容易になります。

申請は外国人本人に代わり、日本の受入れ企業や組織が行うのが一般的です。申請場所は、外国人が働く予定の場所を管轄する地方出入国在留管理局です。基本的な申請書類は以下になります。

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- 返信用封筒(404円分の切手を貼付)

- 活動内容を証明する資料

申請から交付までの標準処理期間は約1~3カ月程度ですが、年度末から年度始めにかけては申請が集中するため、さらに時間がかかる場合もあります。交付された証明書は外国人本人に送付し、本人がビザ申請を行います。有効期間は原則として3カ月なので、期限内に入国手続きを完了する必要があります。

就労ビザの更新と管理の方法

就労ビザには一定の在留期間が設定されており、期間満了後も日本で働き続けるためには更新申請が必要です。更新手続きを忘れて期限を過ぎると不法滞在となるため、期限管理は非常に重要です。また、企業側も外国人従業員の在留資格や在留カードの管理に関して責任があるため、適切な管理方法を知っておく必要があります。

ここでは、就労ビザの更新手続きや在留カードの管理方法について解説します。

在留期間と更新申請のタイミング

就労ビザには、在留資格の種類によって異なる在留期間が設定されています。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合は「5年・3年・1年、または3カ月」の4種類があります。更新申請は在留期限の3カ月前から可能となるため、早めに準備を始めることがポイントです。

特に4月入社が多い日本企業の場合、2~3月は申請が集中して審査に時間がかかることがあるため注意が必要でしょう。転職などの変動がない場合は、比較的スムーズに更新できることが多いですが、計画的に手続きを進めることをおすすめします。

万が一、審査中に在留期限を迎えてしまう場合でも、期限までに更新申請をしていれば2カ月間の特例期間が認められていますので、そのまま審査結果を待つことができます。この制度を理解しておくと余裕を持って対応できるでしょう。

更新申請に必要な書類と手続き

就労ビザの更新申請には、在留期間更新許可申請書をはじめとする各種書類が必要です。基本的な申請書類としては以下になります。

- 在留期間更新許可申請書

- パスポート

- 在留カード

- 写真

- 活動内容を証明する資料

企業側も雇用契約書や給与支払証明書など、外国人の就労状況を証明する書類を準備する必要があります。特に給与条件については、日本人と同等以上であることを示す資料が重要となるため、適切な証明書類を用意しましょう。

申請は原則として本人が行い、住居地または勤務先を管轄する出入国在留管理局に提出します。申請の際には手数料として4,000円がかかります。申請後は審査期間を経て結果が通知され、許可されれば新しい在留カードが発行されます。更新手続きは外国人本人の責任ですが、企業側もサポートすることで円滑な更新につながります。

在留カードと就労ビザの管理方法

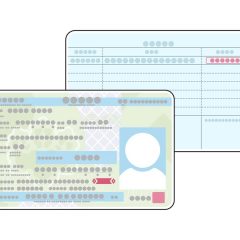

在留カードは、外国人の身分証明書であると同時に、就労ビザ(在留資格)の内容を示す重要な証明書です。カードには氏名、国籍、生年月日、性別、在留資格、在留期間などの情報が記載されており、中長期在留者は常時携帯する義務があります。

企業側は外国人を雇用する際、在留カードを確認して就労資格の有無をチェックする法的義務があります。特に「就労制限の有無」の欄を確認することが重要で、「就労不可」や「資格外活動許可」の条件がある場合は、その範囲内でしか働かせることができません。

外国人が住所を変更した場合は、14日以内に市区町村に届け出る必要があります。また、企業は外国人雇用状況をハローワークに届け出る義務があり、雇入れ時と離職時にそれぞれ報告します。在留カードのコピーを保管しておくことで、不法就労を防止し、適切な雇用管理ができるでしょう。

不許可になるリスク要因と対策

就労ビザの申請や更新が不許可になってしまうケースには、いくつかの共通したリスク要因があります。最も多いのは、外国人の業務内容と学歴・職歴の関連性が認められないケースです。特に「技術・人文知識・国際業務」では、この関連性が重要な要件となっています。

留学生などが資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を超えてアルバイトをしていた場合も、オーバーワークとして不許可になりやすいです。また、学歴や職歴について虚偽申請をしたり、誤った情報を提出したりした場合も不許可となるリスクが高まります。

これらのリスクを避けるためには、申請前に業務内容と外国人の専門性の関連を整理し、資格外活動の時間制限を遵守するよう徹底することが大切です。また、申請書類は複数の目で確認し、誤りがないようにしましょう。不許可になった場合でも、理由を把握して必要な修正を行い、再申請することが可能です。適切な対応で許可を得られる可能性もあります。

外国人雇用における就労ビザの注意点

外国人を雇用する際には、就労ビザに関連するいくつかの重要な注意点があります。これらを理解し適切に対応することで、外国人雇用のトラブルを防ぎ、コンプライアンスを確保することができます。

給与設定や業務範囲、副業・アルバイトの取り扱い、退職時の手続き、在留資格取消リスクなど、企業側が知っておくべき重要ポイントを解説します。

日本人と同等以上の給与設定の必要性

就労ビザを持つ外国人を雇用する際には、経験年数、年齢、職務内容などが近い日本人と同等以上の給与を設定することが必須となります。この条件は単なる推奨ではなく、就労ビザの許可要件となっているため、外国人だからという理由で給与を低く設定することはできません。

給与が日本人社員より明らかに低い場合、在留資格の申請や更新が不許可になるリスクがあります。たとえ最低賃金を満たしていたとしても、同様の業務を行う日本人より低い設定では問題となるでしょう。

同一労働同一賃金の原則は外国人雇用にも適用されるため、給与だけでなく、福利厚生や休暇制度なども含めた総合的な待遇が適切であるかを確認する必要があります。外国人材を大切にする企業姿勢は、優秀な人材の確保と定着にもつながる重要な要素です。

在留資格で認められた活動範囲の順守

就労ビザで認められている活動範囲を順守することは、外国人雇用における最も基本的かつ重要なルールです。各在留資格には固有の活動範囲が定められており、その範囲を超えた業務に従事させると不法就労となります。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人には、専門知識を必要としない単純作業をさせることはできません。飲食店でのホール業務や工場での組立作業などは特定技能の範囲であり、技人国ビザ保持者に従事させることはできないのです。

もし認められた範囲外の業務に従事させた場合、企業は「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。業務内容が変更になる場合は、その活動が現在の在留資格で認められているか確認し、必要に応じて在留資格の変更申請を行うことが重要です。不明点がある場合は事前に出入国在留管理局に相談することをおすすめします。

アルバイト・副業に関する規制と条件

就労ビザを持つ外国人が本業とは別にアルバイトや副業を行う場合、いくつかの条件や規制があります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の場合、本業と同じ資格の範囲内であれば副業が可能です。たとえばITエンジニアが別の会社でもプログラミング業務を行うケースなどが該当します。

しかし、在留資格の範囲外の業務に従事する場合は、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。この許可なく範囲外の活動を行うと不法就労となるため注意が必要です。

一方、留学生などの非就労ビザ保持者がアルバイトを行う場合は、資格外活動許可を取得し、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)という時間制限を守らなければなりません。企業側も外国人のビザの種類や許可条件を確認し、適法な範囲でのみ雇用することが求められます。

外国人退職時の手続きと届出義務

就労ビザを持つ外国人が退職する場合、企業側には一定の手続きと届出義務があります。まず「中長期在留者の受入れに関する届出」を出入国在留管理局に提出することが望ましいでしょう。この届出は任意ですが、外国人の在留管理上重要な役割を果たします。

| 退職後のケース | 対応方法 |

| 別の会社に就職 | 外国人本人は14日以内に「所属機関に関する届出」を提出する必要がある。企業は新しい就職先の情報を把握しておくとよい。 |

| 帰国 | 出国時に在留カードを返納する。企業は帰国日や今後の連絡先を確認しておくとよい。 |

| 就職活動を継続 | 在留期間内であれば就職活動を続けることができるが、3カ月以上活動がない場合は在留資格取消の対象となる可能性がある。 |

また、外国人本人には退職から14日以内に「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。企業はこの手続きについて本人に必ず伝えるようにしましょう。退職後3カ月以上就労していない状態が続くと、正当な理由がない限り在留資格取消の対象となるため、退職者にもこのリスクを説明しておくことが望ましいです。

在留資格取消制度のリスク管理

在留資格取消制度は、偽りその他不正の手段で在留資格を取得した場合や、許可された活動を行っていない場合などに、外国人の在留資格を取り消す制度です。特に企業が注意すべきは、3カ月以上にわたり本来の活動を行っていない場合も取消対象となる点です。

就労ビザの場合、3カ月以上就労していない状態が続くと、正当な理由がない限り在留資格取消の対象となります。ただし、病気や怪我、災害被害、妊娠・出産、会社の倒産などの「正当な理由」がある場合は例外とされます。

企業が虚偽の情報で就労ビザを取得させたり、在留資格で認められていない活動をさせたりした場合も、外国人の在留資格が取り消されるリスクがあります。こうしたリスクを避けるためには、申請内容の正確性を確保し、認められた活動範囲を順守することが重要です。また、外国人従業員の活動状況を定期的に確認し、問題が発生した場合は早めに専門家や入管に相談するなど、適切な対応を取ることが大切です。

効果的な外国人採用戦略の立て方

外国人材を採用するには、ただ求人を出せばよいというわけではありません。どのようなルートで採用するか、どのように自社の魅力をアピールするか、採用後の定着をどうサポートするかなど、戦略的に考える必要があります。適切な採用ルートの選択と効果的な企業PRにより、優秀な外国人材を確保しやすくなります。

ここでは、外国人採用の具体的な方法や企業の魅力づくりについて解説します。

就労ビザを持つ外国人の採用ルート

就労ビザを持つ外国人を採用する方法には、以下のようなルートがあります。自社に合った方法を選択することで、効率的に優秀な人材を確保できるでしょう。

- 求人サイト・自社サイトでの募集

- ハローワークの活用

- 入管主催のマッチングイベント

- 人材会社からの紹介

求人サイトや自社サイトでの募集は、費用をかけずに広く募集できるメリットがあります。ただし、応募が必ず集まるとは限らず、応募者のレベルにばらつきが生じる可能性もあるでしょう。

ハローワークを活用する方法も費用がかからないため、予算を抑えたい企業におすすめです。通訳が配置されているハローワークもあり、外国人も利用しやすい環境が整っています。

特定技能の場合は、出入国在留管理局が企業と外国人のマッチングイベントを開催していることがあるため、こうした機会を活用するのも一つの方法です。

また、人材紹介会社を利用すれば、採用活動の多くを代行してもらえるため、初めて外国人を雇用する企業でも安心して進められるでしょう。費用はかかりますが、時間と労力を節約できる利点があります。

人材紹介会社の活用と選び方

人材紹介会社を活用することで、外国人採用の手間を大幅に軽減できます。募集から面談設定まで対応してくれる会社も多く、中には在留資格取得のサポートまで行ってくれる会社もあります。

人材紹介会社を選ぶ際のポイントとしては、以下が挙げられます。

- 扱っている就労ビザの種類

- 対応可能な国籍や言語

- 成功報酬や費用体系

- 在留資格申請サポートの有無

- 定着支援や就業後のフォロー体制

まず取り扱っている就労ビザの種類を確認することが重要です。企業が求める人材の条件に合った在留資格を専門とする紹介会社を選びましょう。また、対応可能な国籍や言語の範囲も確認しておくと良いでしょう。

費用体系も重要な選定基準です。多くの場合、成功報酬型となっていますが、具体的な金額や支払いタイミングなどは会社によって異なります。さらに、在留資格申請のサポート体制や、入社後の定着支援なども行っているかどうかをチェックしておくと安心です。

初めて外国人を採用する企業や、なるべく早く採用活動を行いたい場合には、こうした総合的なサポートを提供する人材紹介会社の活用がおすすめと言えるでしょう。

入国管理局主催のマッチングイベント活用法

出入国在留管理局が主催するマッチングイベントは、特に特定技能の外国人材と企業をマッチングさせる目的で開催されています。このイベントは人材確保の貴重な機会となるでしょう。

このようなイベントでは、特定技能の説明会や企業説明会が行われ、特定技能での就労を希望する外国人と企業双方にとって有意義な場となっています。参加企業としては、自社の魅力や就労条件を直接アピールできる機会であるため、効果的に活用したいところです。

マッチングイベントに参加する際は、外国人材に伝わりやすい企業説明資料を用意しておくことが重要です。専門用語を避け、シンプルな日本語や、可能であれば多言語での資料を準備すると良いでしょう。また、実際の職場環境や仕事内容がわかる写真やイラストを用いることで、言葉の壁を超えたコミュニケーションが可能になります。

イベント後のフォローアップも忘れずに行いましょう。興味を示してくれた方には迅速に連絡し、次のステップに進むことが採用につながります。

外国人採用における企業の魅力づくり

外国人材に選ばれる企業になるためには、単に求人を出すだけでなく、企業としての魅力を高める工夫が必要です。給与水準は重要な要素ですが、それ以外の魅力も積極的にアピールすることが大切です。

キャリアパスの明確化は外国人材の長期定着に効果的です。日本で働くことでどのようなスキルが身につき、どのようなキャリアが描けるのかを具体的に示すことで、将来への展望を持ってもらえます。また、日本語や専門スキル向上のための研修制度があれば、そのことも大きな魅力となるでしょう。

職場環境の整備も重要です。異文化理解のための社内研修や、多言語対応の社内文書、生活面でのサポート体制など、外国人が働きやすい環境づくりに取り組んでいることをアピールしましょう。特に住居の確保や行政手続きのサポートなど、日本での生活立ち上げを支援する制度は高く評価されます。

採用情報は可能な限り多言語で提供し、SNSなども活用して外国人向けの情報発信を積極的に行うことで、より多くの優秀な人材に自社を知ってもらう機会を増やすことができるでしょう。

まとめ

就労ビザの知識は、外国人を雇用する企業にとって不可欠な要素です。適切な在留資格の選択から申請手続き、雇用時の注意点まで理解することで、コンプライアンスを守りながら外国人材の力を最大限に活かせるでしょう。

特に、活動範囲の順守や給与設定、更新管理などは重要です。外国人採用を成功させるには、法令遵守だけでなく、魅力的な職場環境づくりや効果的な採用戦略も必要です。就労ビザの知識を深め、適切な対応を行うことで、グローバルな人材活用と企業成長の両立を実現できます。