業界注目のシェアラウンダーとは? シェアラウンド実績30年超の当社が事例を交え徹底解説

ラウンダーの活用が盛んな業界において、効率的な店舗訪問とコスト削減を実現する新しい仕組みとして注目されているのが「シェアラウンダー」です。これは、複数の企業が共通のラウンダーをシェアし、移動や人件費を分担することで、従来のラウンダー業務における非効率性を改善する仕組みです。特に店舗間の距離が長いエリアや人手不足が顕著な地域では、シェアラウンドの活用による効率化がますます重要となっています。

本記事では、シェアラウンダーの概要やそのメリット、具体的な導入事例を交えながら、その将来性と企業様への導入に向けたポイントについて徹底解説します。

ラウンダー業務における課題と非効率性

ラウンダー業務は、各店舗を1店舗ずつ訪問して活動するため、『移動にかかわるコスト(交通費と移動にかかる時間)』が非常に大きな問題となっています。例えば、弊社の独自調査では、ラウンダーの1日の業務時間のうち移動にかかる割合が30%~60%を占めているという結果が得られました。これは、ラウンダーの大きな労力が移動に費やされていることを示しており、営業活動や顧客対応に使える時間が限られてしまう現状を表しています。

しかし、こうした移動距離や移動時間の課題は、現実的に解決が難しい面もあります。ラウンダーが複数のエリアや地域を担当する場合、移動を避けることはできないためです。そのため、業務効率化を図るためには、ラウンダー業務の『仕組み』自体を見直す必要があります。

シェアラウンダーとは?

前述の課題を解決するために、近年注目されているのが、「シェアラウンダー」という新しい仕組みです。シェアラウンダーとは、複数の企業が共通のラウンダーをシェアし、店舗訪問を効率的に行うサービスです。企業ごとに専任のラウンダーを配置するのではなく、異なる企業が同じラウンダーを共有することで、移動の無駄を削減し、コストを抑えられる仕組みです。このようにシェアラウンダーは、従来のラウンダー業務の非効率性を解消するための有効な手段として注目を集めています。

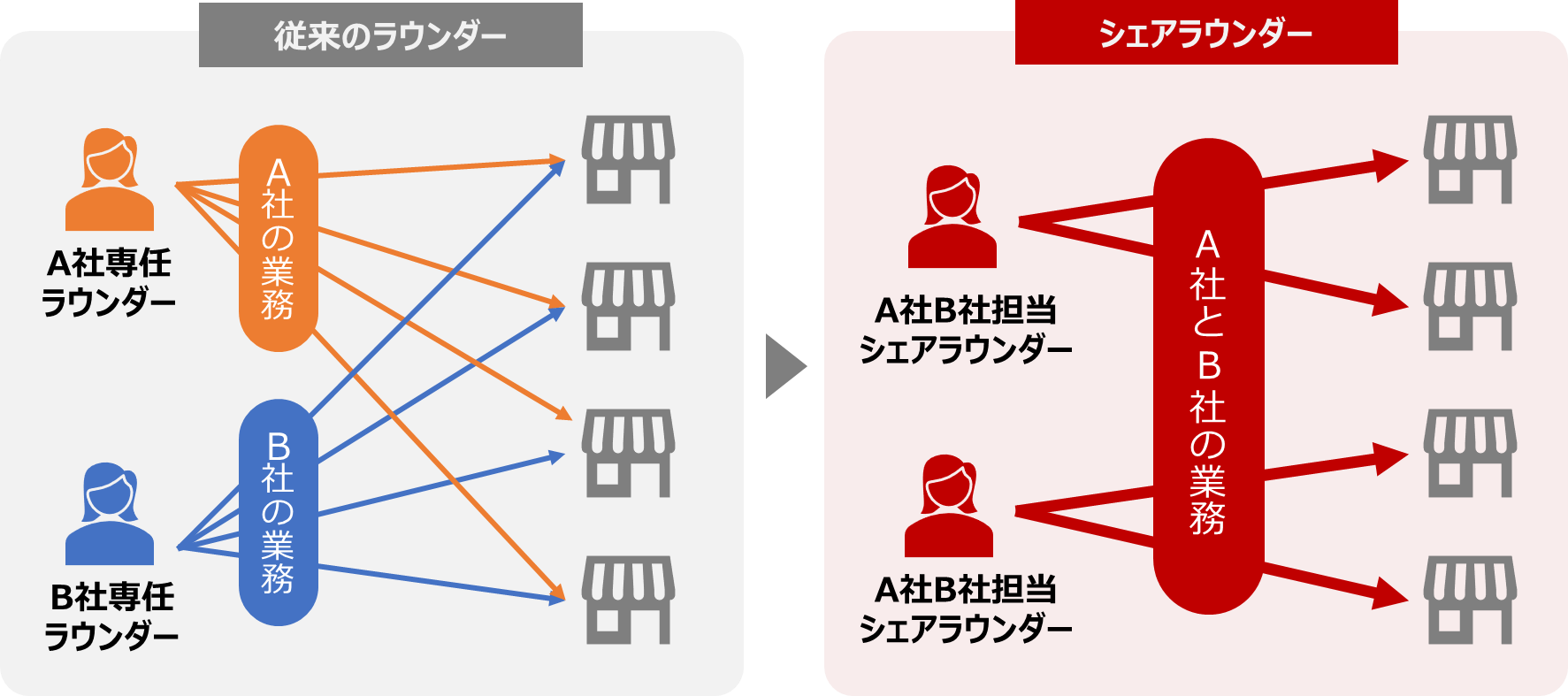

従来のラウンダーとの違い

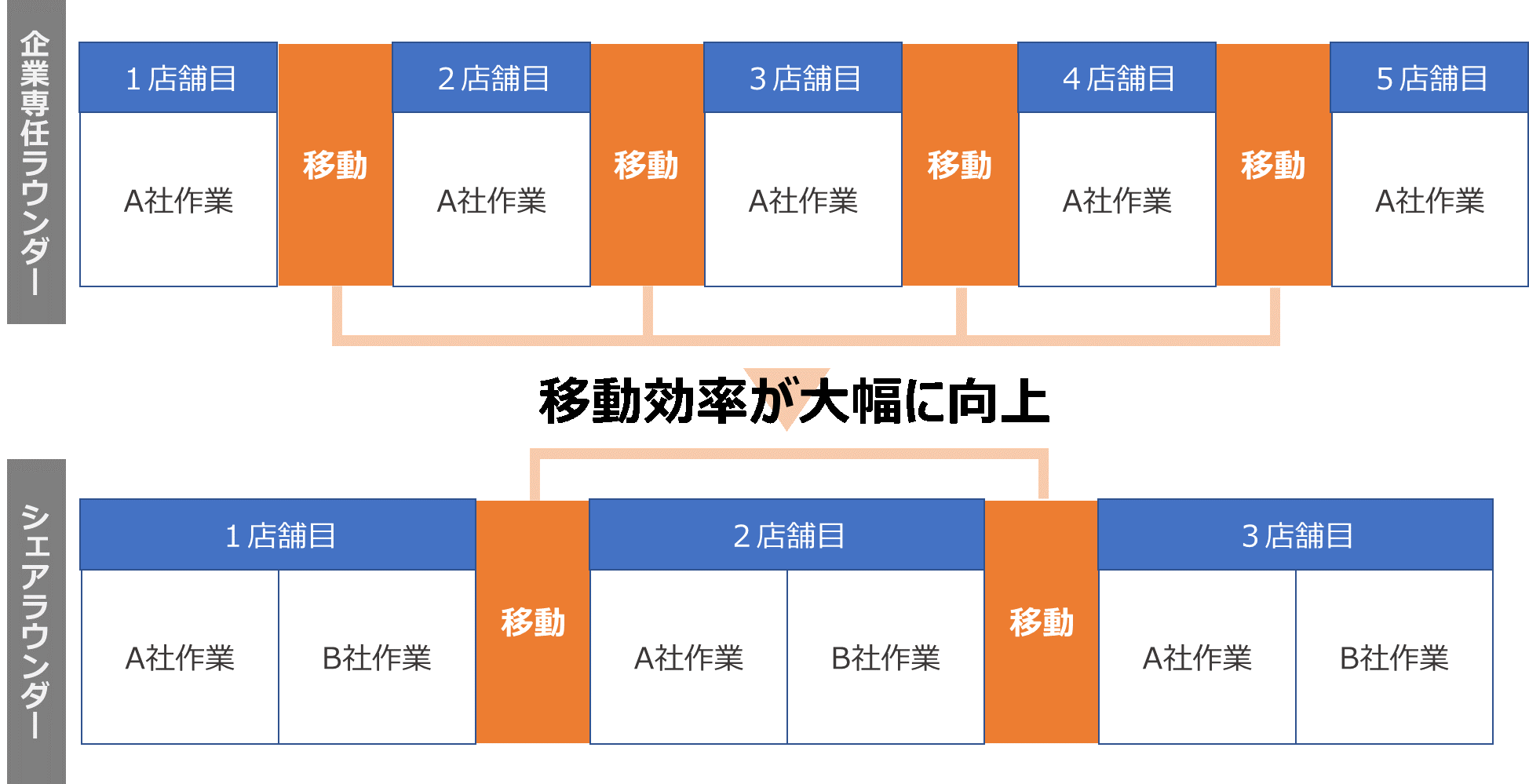

従来のラウンダー業務では、企業専属のラウンダーが1つの企業の商品やサービスをアピールするために店舗を訪問する形式が一般的でした。そのため、複数の店舗を訪問する際には、ラウンダー1人が担当できる範囲が限られ、移動にかかる負担が課題となっていました。

一方、シェアラウンダーは1人のラウンダーが複数企業の商品を一度に取り扱うことで、1つの訪問先で複数の商品をPRでき、訪問効率が向上します。これにより、担当エリアや訪問範囲の重複がなくなり、無駄な移動が減少します。

シェアラウンダーのパターン

シェアラウンダーの基本は、複数の企業が同一店舗を訪問することで、業務効率とコスト削減効果を最大化する仕組みにあります。しかし、異なる企業が必ずしも同じ店舗をターゲットとしているとは限らず、実際にはエリアをまとめた訪問による効率化など、さまざまなパターンで活用されています。

ここでは、目的や状況に応じた3つの代表的なシェアラウンダーのパターンをご紹介します。

パターン1 同一店舗でのシェアラウンダー

前章でも示した通り、同一店舗内で、複数の業務を1回の訪問で実施するパターンであり、シェアラウンダーの基本的な形です。このパターンでは、ラウンダーが1回の訪問で2つの異なる業務を行うため、移動効率が大幅に向上します。さらに、訪問にかかる移動交通費をシェアすることで、経済的なメリットもあります。

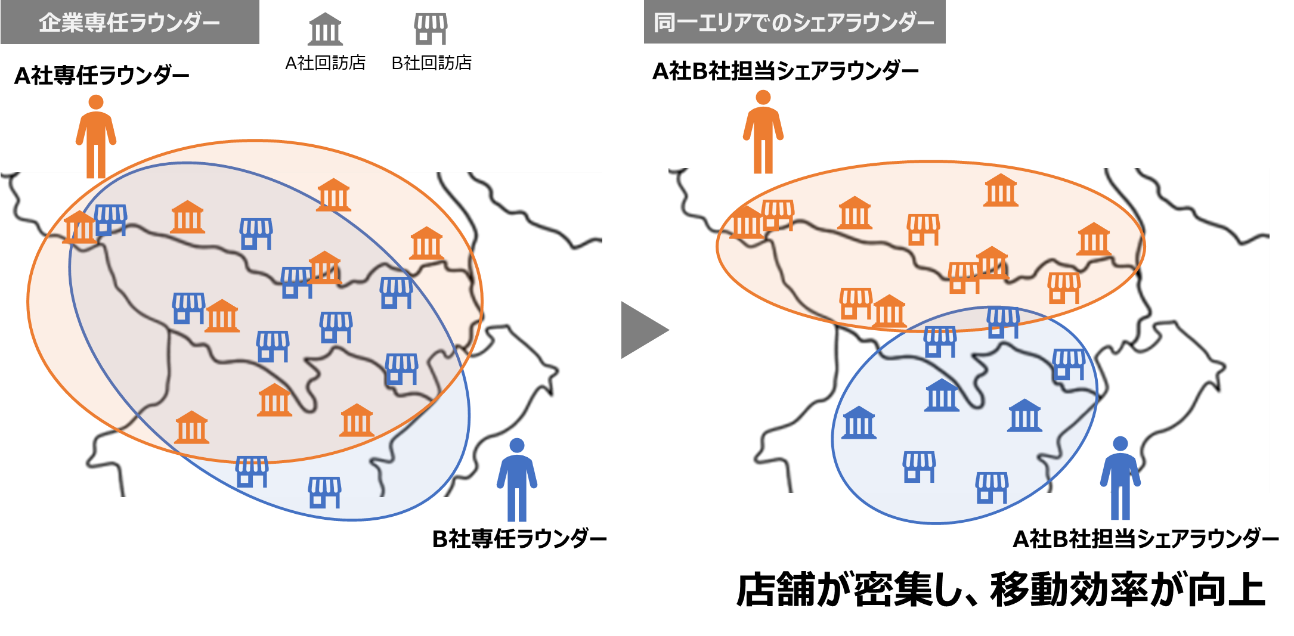

パターン2 同一エリア内でのシェアラウンダー

参画企業が同一店舗をターゲットとしていない場合、複数の企業が同一エリア内でラウンダーを共有するケースです。エリア内の店舗密集度が高いため、ラウンダーの移動時間が削減され、業務効率が向上します。このパターンは、特に遠隔地での訪問効率を高めたい場合に有効で、移動コストの削減と業務全体の効率化に寄与します。

パターン3 同一店舗、同一カテゴリーでのシェアラウンダー

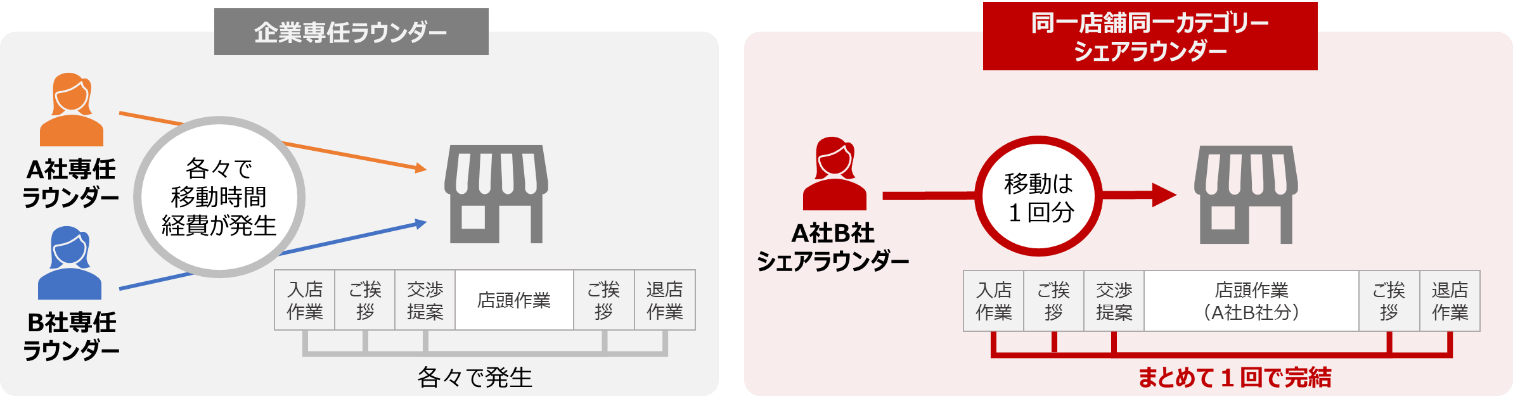

こちらは非常に珍しいケースですが、当社が実際に運営したことのあるパターンです。同一店舗で競合しない同一カテゴリーの商品を担当する複数の企業が、シェアラウンダーを利用するケースになります。

同一カテゴリーの異なるメーカーが同じラウンダーを共有し、さらに担当者も共通である場合に最適な方法です。このパターンでは、ラウンダーが一度の訪問でまとめて業務を行えるため、店舗担当者とのコミュニケーションが効率化され、実際に全体の業務効率が約25%向上したという結果が得られました(この事例については後ほどご紹介します)

シェアラウンダーを導入するメリット

シェアラウンダーは、従来のラウンダー業務の課題を解決し、効率的な店舗訪問やコスト削減を実現する新しい仕組みです。ここではそのメリットを具体的に解説します。

コスト削減

シェアラウンダーは、複数企業で移動コストや人件費を分担するため、全体的なコスト削減が実現します。企業単独でラウンダーを配置するよりも効率よく費用を抑えられます。

業務効率の向上

1人のラウンダーが複数企業の業務をまとめて実施することで、移動時間や訪問にかかる準備作業の無駄を削減し、業務全体の効率が向上します。例えば、同一店舗で複数企業の業務を行う場合、入店・退店の手続きにかかる時間を短縮でき、各企業の作業を効率よく進められます。

さらに、店舗担当者への挨拶や説明などのやりとりも1回で済むため、コミュニケーションにかかる時間を節約し、複数の企業の訪問をまとめて効率化できます。また、ラウンダーが一度の訪問で複数のタスクをこなすことで、店舗側の負担も軽減し、より円滑な業務運営が可能となります。

効率的な人材確保

店舗数が少ないエリアでは、業務量が不足してラウンダーを専任で雇用しづらいことがあります。例えば「営業所から遠いエリアにある主要店舗を定期的にフォローしたいが、その周辺に十分な業務がない」といった場合、従来は営業社員が遠隔から訪問する非効率な対応が求められていました。しかし、シェアラウンダーを活用することで、複数の企業が協力して必要な業務量を確保し、共通のラウンダーを効率よく配置できます。これにより、通常はカバーが難しいエリアの店舗も安定してフォローできるようになります。

シェアラウンダーに向いている業務と向かない業務

シェアラウンダーには、多くのメリットがある一方で、全ての業務に適しているわけではありません。複数の企業が要望を合わせて運用するため、業務の種類によっては効果的に活用できるケースとそうでないケースがあります。ここではシェアラウンダーの導入により効果を上げやすい業務とそうではない業務について解説します。

シェアラウンダーに向いている業務

シェアラウンダーが特に向いているのは、事前に店舗滞在時間や作業内容がある程度標準化されている業務です。

例えば、在庫補充(品出し)などのメンテナンスをメインとした作業系業務は、比較的パッケージ化しやすく、シェアラウンダーの仕組みで効率よく運用できます。これらの業務は、訪問ごとに作業時間を想定しやすいため、複数企業のラウンダー業務を合わせやすく、シェアラウンドのメリットを最大限に活かすことができます。

シェアラウンダーに向かない業務

一方で、シェアラウンダーが向かない業務にはフレキシブルな対応が求められる業務があります。

例えば、個別店舗での商談や交渉がメインとなる業務は、状況によって店舗の担当者を待つ時間が長引いたり、不在時には再訪が必要になることがあります。このようなケースでは、訪問時間や回数が大きく変動するため、シェアラウンダーの運用が難しくなります。

単独のラウンダーであれば、フレキシブルな調整が可能ですが、シェアラウンダーでは参画企業全体のスケジュールや条件を考慮する必要があるため、個別の対応が難しい場合があります。その結果、「移動効率は向上するが、売上拡大に必要な柔軟な活動ができない」といった不満が生じることもあります。

したがって、シェアラウンダーを導入する際は、自社の店頭活動で「何を実施したいのか」を明確にしておくことが重要です。これは、業務内容とシェアラウンドの仕組みが合致しているかを判断し、より効果的な運用を行うための鍵となります。

シェアラウンダー導入の成功事例

シェアラウンダーを導入することで、どれだけ効率が向上するのか。

弊社は30年以上にわたりシェアラウンダーを活用してきた中から、家電メーカーA社様の事例をご紹介します。

A社様は、単独でラウンダー組織を運営していましたが、後にグループ会社B社が合流し、シェアラウンダー体制を導入しました。この移行によって、はっきりとした効率向上の成果が確認されました。

導入前の課題

A社様とグループ会社B社様はそれぞれ独自にラウンダーを配置していましたが、同じ店舗に別々のラウンダーが訪問するため、店舗間移動や売り場担当者の交渉待ち時間などのムダが生じていました。移動と作業の効率化が大きな課題でした。

取り組み内容

A社様・B社様ともに同じカテゴリーの商品を取り扱っていたため、「同一店舗・同一カテゴリーでのシェアラウンダー」パターンにてシェアラウンダーを導入。

1名のラウンダーが同じ店舗でA社様とB社様の業務を一括して行う体制に変更したことで、店舗間移動時間や入店・退店の手続き、売り場担当者への挨拶時間が短縮され、全体のパフォーマンスが大きく向上しました。

結果

シェアラウンダーの導入により、A社様とB社様は単独訪問では実現が難しかった効率化を達成しました。同一店舗内での業務統合による訪問の生産性向上や、コスト削減効果が顕著に表れました。以下は具体的な効果の詳細です。

1. 同予算での訪問数123%増

シェアラウンダー体制では、1店舗で複数企業分の業務を同時に実施するため、従来よりも効率的に業務を進められるようになり、1日の訪問数が大幅に向上しました。

1日の訪問数比較

| 従来の体制 | シェアラウンダー体制 | 効果 |

| 3.0コール | 3.7コール | 123%向上 |

※シェアラウンダー運営の場合は、1店舗で2企業分の業務を実施した場合は2コールとしてカウント

2. 訪問頻度の向上による関係強化

スタッフ統合により店舗訪問の頻度が増加し、売り場担当者との関係がより強固なものになりました。

このように、シェアラウンダー導入によってA社様、B社様は効率の向上とコスト削減を同時に実現し、効果的な店舗フォロー体制を構築しました。

シェアラウンダー導入時の準備と注意点

シェアラウンダーの導入は、複数の企業が共同でラウンダーを活用することで効率化を図る手法ですが、成功には十分な準備と慎重な調整が必要です。以下では、導入時に必要な準備や注意すべき点を具体的に解説します。

参画企業間のコミュニケーションと目標共有

シェアラウンダーを導入する際には、まず参画する企業間での綿密なコミュニケーションと目標の共有が必要です。

各企業がラウンダーの活用を通じて「何を実現したいのか」を明確にし、お互いの目的を共有することで、シェアラウンダーの活動がそれぞれの目標に合致するかを確認することができます。この準備には多くの時間と労力を費やす必要がありますが、導入後のトラブルを防ぐために欠かせないプロセスです。

訪問店舗の条件調整

シェアラウンダーを効果的に運用するためには、訪問店舗の業態やエリア、訪問回数、業務内容(交渉か作業か)を企業間で調整する必要があります。企業ごとの要望が異なることは一般的であり、妥協点を見つけるのが難しいケースも多々あります。

例えば、A社がドラッグストアを中心に訪問したい一方で、B社はホームセンターをメインとしたいといった場合、業務内容や滞在時間に違いが生じます。このような条件の調整は導入前にしっかり行っておかなければなりません。

導入後の課題とリスク管理

導入後に調整不足が発覚すると、実務の中ですぐに修正することが難しく、どちらかの企業に不満が生じる可能性があります。単独のラウンダー組織と異なり、シェアラウンド組織ではすべての要望を完全に満たすことは難しいため、企業は効率面のメリットと各自の優先事項を比較し、慎重に判断することが求められます。

まとめ:シェアラウンダーがもたらす未来と可能性

シェアラウンダーは、店舗訪問業務の効率を飛躍的に向上させる手法であり、今後、企業にとって不可欠な施策となるでしょう。特に主要都市以外のエリアでは、店舗間の距離が長く、労働人口の減少に伴う人材確保の難しさが増す中で、効率的な人材活用と店舗フォローを実現する手段として期待されています。

シェアラウンダーの導入には、企業間での調整も多く、決してハードルは低くありません。しかし、それを乗り越えた後のメリットは非常に大きく、業務効率とコスト削減において大きな成果を期待できます。当社は約30年間にわたり、複数のプロジェクトでシェアラウンドの運営実績を積んでまいりましたので、導入をご検討の際は是非当社までご相談ください。

-

Qシェアラウンダーとは何ですか?

-

A

シェアラウンダーとは、複数の企業が共通のラウンダーを共有し、店舗訪問業務を効率的に行う仕組みです。移動コストや人件費を分担することで、従来のラウンダー業務の課題である非効率性を改善します。

-

Qシェアラウンダーの導入により、どのようなメリットが得られますか?

-

A

シェアラウンダーの主なメリットは以下の通りです:

・業務効率の向上:移動時間の削減や作業の一元化により、生産性が向上します。

・コスト削減:移動費・人件費の分担で、企業単独運用よりも費用を抑えられます。

・人材確保の効率化:少ない業務量でも複数企業でラウンダーを共有することで、効率的な人材活用が可能になります。

-

Qシェアラウンダーに向いている業務は何ですか?

-

A

シェアラウンダーが向いている業務は、作業内容が標準化しやすい業務です。例えば、在庫補充や棚卸などのメンテナンスを主とした業務は、効率よく運用できます。

-

Q導入を検討する際、どのようにサポートしてもらえますか?

-

A

当社では約30年にわたり、複数のシェアラウンダープロジェクトの運営実績を積んできました。

導入時の準備や運用後のサポートまで安心してお任せいただけます。効率化を目指した最適な提案をさせていただきますので、ぜひご相談ください。