ラウンダーとは?仕事内容・営業との違い・適正スキル・メリットを徹底解説

ラウンダーは、メーカーに代わって小売店舗を巡回し、売り場の管理や販促活動を行う専門スタッフです。

本記事では、ラウンダーの役割や営業担当者との違い、導入によるメリットをはじめ、導入事例やラウンダーに求められる適性・スキルについてもわかりやすく解説します。

この記事は、ラウンダー運営の現場を熟知する株式会社フィールドマーケティングシステムズ(FMS) ラウンダー運営部門責任者の監修のもと執筆しています。現場に根ざした視点で、導入を検討している企業様にとって実践的な内容となるよう構成しています。

売り場での売上向上や販促活動の強化を検討中の企業ご担当者様は、ぜひラウンダー活用の第一歩にお役立てください。

ラウンダーとは

ラウンダーとは、メーカーの営業担当者に代わって店舗を訪問し、自社商品の売上向上のために活動するスタッフのことです。

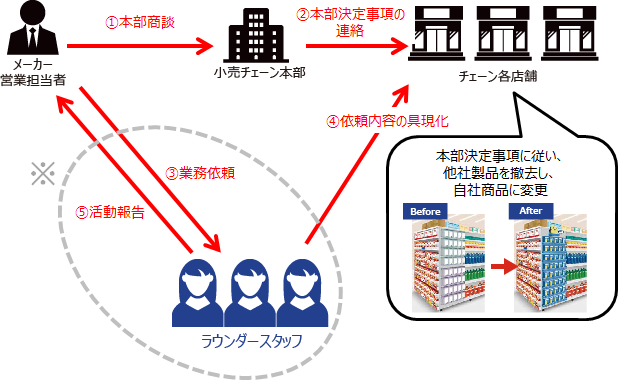

営業担当者が本部商談で決定した施策を現場で確実に具現化し、店頭からの売上最大化を支える役割を担います。本章では、ラウンダーの意味・役割・具体的な業務内容、そして営業担当者との違いについて整理します。

ラウンダーの意味と役割

ラウンダーという名称は、英語の “Round”(回る)に由来しています。その名の通り、ラウンダーはスーパーやドラッグストアなどの小売店舗を巡回し、商品の販促活動や売り場のメンテナンスを行うスタッフです。

・本部商談の内容を店頭で確実に実行すること

・商品の陳列・販促展開を最適化し、販売機会を創出すること

・現場で得た情報を営業担当者へフィードバックすること

営業担当者が立案した販売戦略を、実際の店舗で形にする“店頭具現化のプロフェッショナル”として機能します。

具体的な仕事内容

ラウンダーは、本部決定事項を実行可能な施策へ落とし込み、各店舗で売り場改善を行います。

具体的にいうと、本部商談で導入が決まった商品をきちんと店頭に並べる、発注漏れを防ぐ、販促企画を店頭で具現化する、など、販売機会の損失を防ぎ、店頭から売上を上げる支援をします。

具体的には以下の業務を担当します。

・売り場のメンテナンス(品出し、前出し、クリンリネス)

・売り場づくり

・販促材の設置業務

・商品管理(未採用商品の取り扱い交渉や発注促進など)

・店舗担当者との交渉

・情報提供、情報収集など

ラウンダーの活動内容については下記ページでも詳しくご紹介しています。

営業担当者との違い

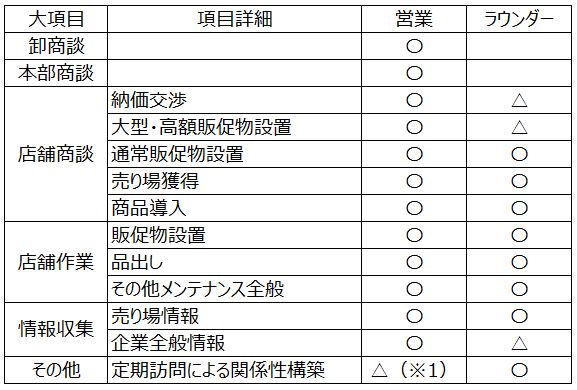

営業担当者とラウンダーはどちらも既存顧客への営業活動を行いますが、業務内容や役割、目標の設定において大きな違いがあります。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

業務内容の違い

営業担当者は主に小売店本部との商談や交渉を担当し、販売戦略やプロモーション活動を決定します。一方、ラウンダーは、営業担当者が本部で決定した戦略を、実際の店舗で具現化する役割を担っています。

営業担当者が作成した戦略を“実際の売り場で実行する”のがラウンダーの役割です。

店舗内の業務は、ほとんどがラウンダーによって実施可能です。

業務範囲表

※1 営業社員の場合、他業務も多く定期的な訪問が難しい場合が多いため

目標(KPI)の違い

・営業担当者:売上・利益を中心とした数値目標(ノルマ)が設定される

・ラウンダー:コール数、依頼実施率、売り場実現率など、行動ベースのKPIが設定される

ラウンダーは直接の売上ノルマは持たず、営業担当者の売上目標達成を支えるサポート役として機能します。

目標と連動したラウンダーの行動指標の設定方法については下記資料にて具体的に解説しています。

【ダウンロード資料】目標達成に結び付ける!ラウンダーの活動内容設定方法

ラウンダーと営業担当者の違いを以下にまとめました。

| 項目 | 営業担当者 | ラウンダー |

|---|---|---|

| 主な業務 | 小売店本部との商談・契約交渉 | 店舗を巡回して販促活動や売り場メンテナンス |

| 主な営業先 | 小売店本部、卸業者 | 各店舗の現場スタッフ、店長 |

| 主な役割 | 契約をまとめ、全体の販売戦略を決定 | 店頭でのプロモーション実施、売り場管理 |

| 目標(ノルマ) | 売上・利益目標が設定される | 売上ノルマはなし、KPI(活動指標)が設定される |

営業社員は役割も違えばコストも違います。 営業社員とラウンダー(営業代行)とのコストの違いをさらに詳しく知りたい方は以下の資料をご覧ください。

ラウンダーの業務サイクル

ラウンダー業務は、単に店舗を巡回するだけではなく、営業担当者の戦略を現場で確実に実行し、改善につなげるための業務サイクルで構成されています。

本章では、まずラウンダーがどのようにPDCAを回しながら活動しているのかを整理したうえで、イメージしづらい「ラウンダーの1日の動き」についても具体的に紹介します。

PDCAに沿ったラウンダー業務サイクル

ラウンダーの活動は、営業担当者からの依頼内容を基にしたPDCAサイクルで運営されます。

特に外部委託の場合は、このPDCAをどれだけ精度高く回せるかが「成果の出るラウンダー運営」の分岐点となります。

以下は、ラウンダーが一般的に行うサイクルの流れです。

1. 依頼(Plan)

営業担当者は本部商談で決定した内容に基づき、ラウンダーへ業務を依頼します。多くの場合、「業務依頼書」という書式に依頼内容をまとめ、ラウンダーへ明確に依頼を伝えます。

2. 店頭活動(Do)

ラウンダーは担当店舗を訪問し、依頼内容を店舗担当者に説明したうえで、店頭での依頼実施に取り掛かります。これには、商品の陳列、販促物の設置、プロモーションの実行などが含まれます。

3. 活動報告(Check)

店頭活動が終わると、ラウンダーは各依頼の実施状況や活動の詳細、店舗担当者の反応などを営業担当者へ報告します。この報告により、依頼内容がどの程度現場で反映されているかを確認できます。

4. 企画・商談の方針見直し(Action)

営業担当者はラウンダーからのフィードバックをもとに、商談の方針やプロモーション企画の内容を見直し、次回の商談や店舗活動に反映します。このプロセスを繰り返すことで、売上や顧客満足度の向上を目指します。

ラウンダーの業務は、このようなPDCAサイクルを通じて、効率的に運営され、現場での効果的な販促活動と営業サポートを実現しています。

ラウンダーの業務サイクル図

※ラウンダー組織を外注する場合は、③と⑤のやり取りは、運営事務局を介します。

実際にPDCAを回すための具体的な運営ノウハウも資料で公開しています。

一日の業務の流れ

ラウンダーのPDCAサイクルは概念として理解しやすいものの、実際にどのような行動プロセスで業務が遂行されるのかについては具体的なイメージが持ちづらい場合があります。ここでは基本的なラウンダーの1日の業務の流れを解説します。

出発前の事前準備(朝)

・当日の訪問店舗、移動ルートを確認

・営業担当者や事務局からの依頼事項および最新情報の確認

・必要な販促物・ツール類の準備、商品知識の再確認

この段階での情報整理と準備の精度は、店頭での作業効率および実施率に直結します。

店舗訪問(1店舗目)

・店舗担当者への挨拶および活動内容の共有

・売り場状況の確認(陳列、欠品、販促物の展開状況など)

・依頼事項に基づく店頭活動の実施(陳列作業、フェイス確保、販促物設置ほか)

・店頭での実施結果を報告システムへ入力(活動写真、依頼事項実施率、売り場の変化、担当者からのコメントや他社メーカーの展開状況等を記録)

移動・店舗訪問(2店舗目以降)

・他の店舗でも1店舗目と同様に依頼事項に基づき店頭活動を遂行(途中休憩もはさむ)

・活動を通して営業担当者や運営事務局に対して、改善提案や懸念点があれば整理して共有

以下の図は平日の10時から16時の時間帯で活動するラウンダーの1日の活動例です。

ラウンダーの1日の活動例

ラウンダーの1日の業務イメージをより具体的に掴みたい方には、実際の現場に密着したレポートもおすすめです。

商材や業態ごとに異なる活動内容や店舗での立ち回りを、写真や実例を交えて詳しく紹介しています。

ラウンダーを導入するメリットとは

ラウンダーを導入するメリットは大きく分けると以下の4点です。

・本部決定事項を店頭で確実に実行できる

・営業リソースを確保できる

・営業担当者がコア業務に集中できる

・コスト削減が可能

本部決定事項を店頭で確実に実行できる

メーカーの営業担当者は、小売バイヤーと本部で商談し、商品の品ぞろえや販促企画を決定しますが、その内容が実際に店舗で実行されるのはわずか2~3割といわれています。これは、店舗担当者が情報を把握しきれない場合や、店舗独自の判断で商品展開が変更されることが原因です。

ラウンダーが店舗を訪問することで、店舗担当者に本部で決まった内容を直接伝え、実施可否の確認や売り場作りを行います。これにより、本部で決定した事項が確実に店頭で反映されるのです。

営業リソースを確保できる

営業担当者は、本部商談や戦略立案に追われ、店頭フォローにまで十分に時間を割けないケースが多くなっています。ラウンダーを導入することで、営業担当者の繁忙期や、急な業務に左右されることなく、店舗フォローを安定して実施できるようになります。ラウンダーは店舗活動に特化しており、これまで巡回が難しかった店舗や遠方の店舗にも訪問頻度を増やすことが可能です。この結果、営業体制が強化され、店舗での販売促進活動がより効果的に行えるようになります。

営業担当者がコア業務に集中できる

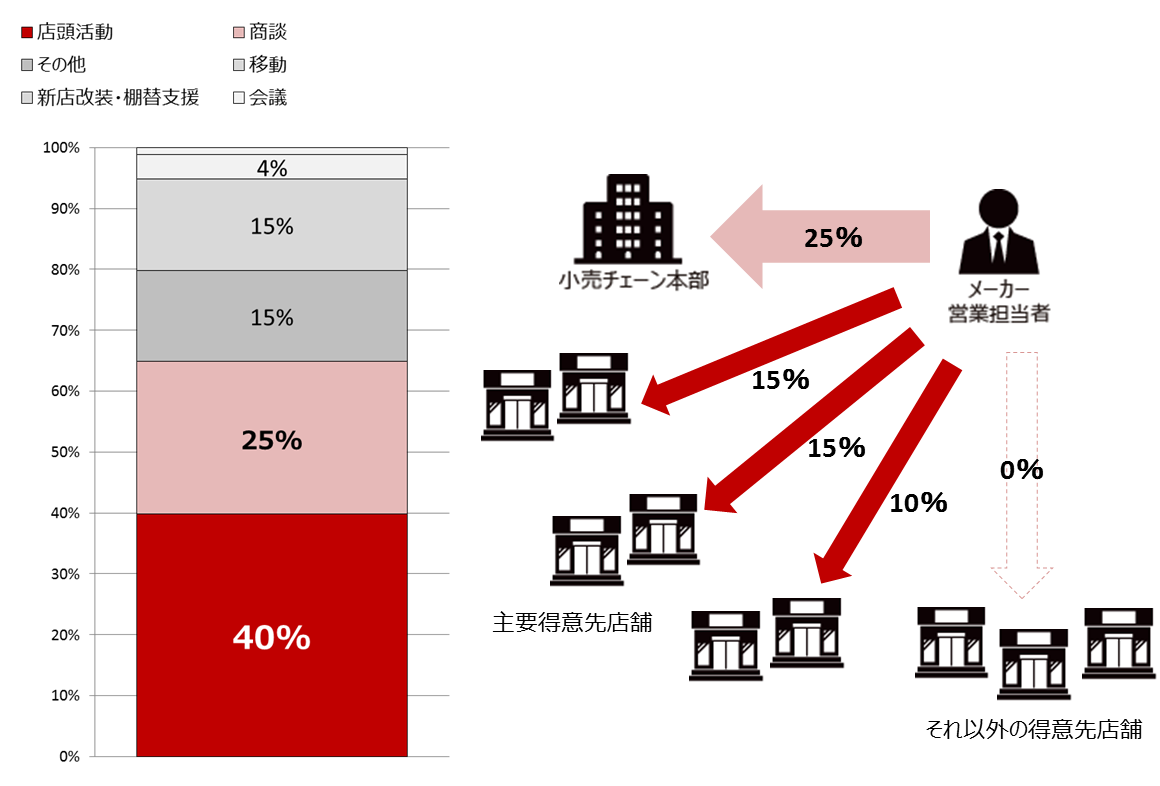

ラウンダーに店舗巡回業務を任せることで、営業担当者は本部商談や主要店舗のフォローといったコア業務に集中できるようになります。

下記は、あるメーカーの営業担当者の業務時間とリソース配分を示したものです。本部商談に割ける時間は全体の25%、さらに店舗巡回に40%の時間を充てていますが、それでもカバーしきれない店舗が出ているのが現状です。

某メーカー営業の業務時間、リソース配分内訳例(※)

※ FMS調べ。某メーカー営業担当者様の1ヶ月間の各業務時間を集計

このような状況下で、ラウンダーとの分業を進めることで、営業担当者は本部商談や重点店舗のフォローにリソースを集中させることが可能になります。また、これまで巡回できなかった店舗のフォローをラウンダーが担うことで、新たな売上機会が生まれる可能性が高まります。

コストを削減できる

ラウンダーは、基本的に現地スタッフを組織化するため、営業担当者が店舗訪問にかけていた交通費や出張費を大幅に削減できます。例えば、全国チェーンの店舗を東京本社の営業担当者が出張ベースで巡回していた場合、出張経費は膨大になります。さらに、正社員である営業担当者が店舗巡回に費やしていた人件費の削減も可能となり、コスト効率の高い運営が実現できます。

ラウンダーの雇用形態

ラウンダー業務を担当するスタッフの雇用形態は多様で、メーカーのニーズやコストに応じて異なります。主に以下の2つの方法で対応されます。

社内で対応する場合(内製化)

メーカーが自社内でラウンダー業務を行う場合、社員や契約社員、アルバイト、派遣社員などの雇用形態を用いることが一般的です。この方法では、業務内容をメーカーが直接管理でき、社内での指示や調整が容易です。

しかし、人件費の増加やラウンダーの採用費用、管理費用(ラウンダーを管理する社員の人件費等)といったコスト負担が大きくなることがあります。

アウトソーシング(外注)する場合

ラウンダー業務を外部のラウンダー会社に委託する場合、業務委託契約が一般的です。この方法では、外注先が専門スタッフを提供し、ラウンダーの採用や管理も行うため、メーカーは自社リソースを割かずに済みます。また、外注によって人件費や管理コストを削減できるメリットがあります。

内製化・アウトソーシング(外注)比較図

| 項目 | 内製化 | アウトソーシング(外注) |

|---|---|---|

| 採用・育成 | 自社で行う | 委託会社が対応 |

| 自社社員による管理コスト | 高い | 低め |

| 柔軟性 | 社内調整で可 | 外部調整が必要 |

ラウンダーの報酬体系や報酬金額

ラウンダーの報酬体系は、契約形態や活動内容により異なります。一般的に、日額制や時給制が用いられ、活動する地域の賃金水準に応じて報酬が決定されます。都市部では賃金が高いため、報酬も高めになる傾向があります。さらに、一部のラウンダー会社では、業務の達成レベルに応じたインセンティブを支給する場合もあります。

たとえば、当社FMSでは、ラウンダーは主に業務委託契約で、時給に換算すると1,000~2,000円前後です。報酬額は、活動地域や業務の難易度に応じて設定されています。

ラウンダー導入にかかるコストは、雇用形態や地域の賃金水準によって変動するため、メーカーは予算や業務内容に合った最適な雇用形態と報酬体系を選定することが重要です。

ラウンダーを導入ために必要な準備

ラウンダー導入を成功させるには、いくつかの重要な準備が必要です。内製化か外注化の選択から、小売本部の巡回許可の取得、業務設計に至るまで、しっかりと準備を整えることでスムーズな運用と最大限の成果が期待できます。以下のポイントに沿って、ラウンダー導入に向けた準備を進めましょう。

内製化か外注化かを決める

ラウンダー業務を「内製化」するか「外注化」するかは、導入前に最初に決めるべきポイントです。内製化では、自社でスタッフを採用し、ラウンダーの運営・管理までを自社で行います。一方、外注化では、ラウンダーを専門会社に委託することで、運用コストや管理負担を軽減できます。

目的や予算に応じて、自社に最適な選択肢を見極めましょう。

詳細は以下のコラムをご参照ください。

(参考:成功事例から学ぶ。ラウンダーを外注する前に知っておくべき3つの検討要素(前編))

(参考:ラウンダーを外注(アウトソース)するのにかかる費用は?価格相場、内製化との比較や委託会社を選ぶポイントを解説)

また、ラウンダーの契約形態にもさまざまな選択肢があります。雇用契約、派遣契約、業務委託など、目的とコストに最適な契約形態を選定することも重要です。詳細は以下のコラムをご参照ください。

(参考:ラウンド組織で使われる主な3つの契約の基本【雇用契約・派遣契約編】 )

(参考:ラウンド組織で使われる主な3つの契約の基本【業務委託編】)

(参考:5分で理解できる、目的の達成とコスト削減を同時に実現する契約形態とは? )

小売本部から巡回許可を取得する

ラウンダーの巡回を開始するには、小売本部の巡回許可が必要です。ラウンダーを導入し採用・契約が済んだ後も、この許可を得るまで活動開始できないため、準備段階で確実に取得しておきましょう。許可申請時には、「ラウンダー活動が売上向上に貢献する」という小売側のメリットをしっかり伝えることが重要です。

また、承認をもらう際には、巡回時の細かい活動内容(販促物の設置や定番商品の陳列方法など)については、詳細に確認しすぎないようにすることがポイントです。あまり細かく確認を求めすぎると、バイヤー側が不安を感じ、許可が下りにくくなる可能性があるため注意しましょう。

業務設計を行う

ラウンダーの業務内容を明確にし、スムーズな活動が行えるよう、導入前にしっかりとした業務設計を行います。具体的には、ラウンダー役割の明確化(営業社員との役割分担)、KPIの設定、各店舗の訪問頻度やスケジュールを決めることが重要です。さらに、ラウンダーが活動しやすいよう業務マニュアルやトレーニング内容も整備しておくと、導入後のパフォーマンスが向上します。

詳細は以下のコラムをご参照ください。

(参考:知っておきたいフィールドマーケティングの基礎(前編))

(参考:ラウンダー活動の費用対効果を最大化させる4つのSTEPを徹底解説)

(参考:5分でわかる!効果が出せるラウンダーの「運営事務局」)

ラウンダーの導入効果

ラウンダーの導入により、店舗での売り場管理や販促活動を強化し、売上の拡大に成功したクライアント事例を紹介します。

事例1:食品メーカーA社

| 巡回先 | 巡回エリア | スタッフ数 |

| ドラッグストア | 全国 | 約60名 |

導入前の状況と課題

A社様の主な販売チャネルでは、日々競合他社との激しい売り場獲得競争が繰り広げられていましたが、そのような中でもA社様はトップシェアを維持していました。しかし、さらなる売上拡大のためには新しい販売チャネルの開拓が必要であり、既存チャネルでの市場シェアを守りつつ新たな市場を開拓するための支援が求められていました。

導入したサービスの概要

全国に60名のラウンダーを配置し、商品の発注促進や受注活動をメイン業務とし、新商品の案内、販促物設置、売り場のメンテナンスなどを実施しました。

ご支援内容

・クライアントの目標達成に必要な要素を具体的に分解し、それに基づくKPIや重点活動項目を設定

・業務依頼内容の整理と最適化

・PDCAサイクルに基づき、目標達成に向けた仮説の検証を実施

・定期的に活動内容や訪問先を見直し、費用対効果の向上を図る提案

導入後の効果

・ラウンダー導入前と比較し、同月比で売上120%を達成

・取扱いアイテム数が120〜150%に増加

・店頭のアウト展開数も120%を記録

クライアントの声:A社様より

A社様からは、当社のラウンダー支援に対して次のようなご評価をいただいています。

「費用対効果を重視し、巡回先の最適化を行う戦略的な支援に非常に満足しています。巡回効果の薄い店舗は訪問対象から外し、より成果につながるチェーンやエリアにリソースを集中するなど、ムダのない体制構築を実現できています。

また、得意先別の本部担当営業の意図を汲んだ活動設計や、現場への的確な落とし込みにも高い評価をしています。ラウンダーとの定例会や仮説検証の場があることで、現場の動きが常に進化し続けているのも安心材料の一つです。」

導入当初は一部エリアでのトライアル導入からスタートしましたが、現在では全国を網羅するラウンダー体制へと拡大しています。

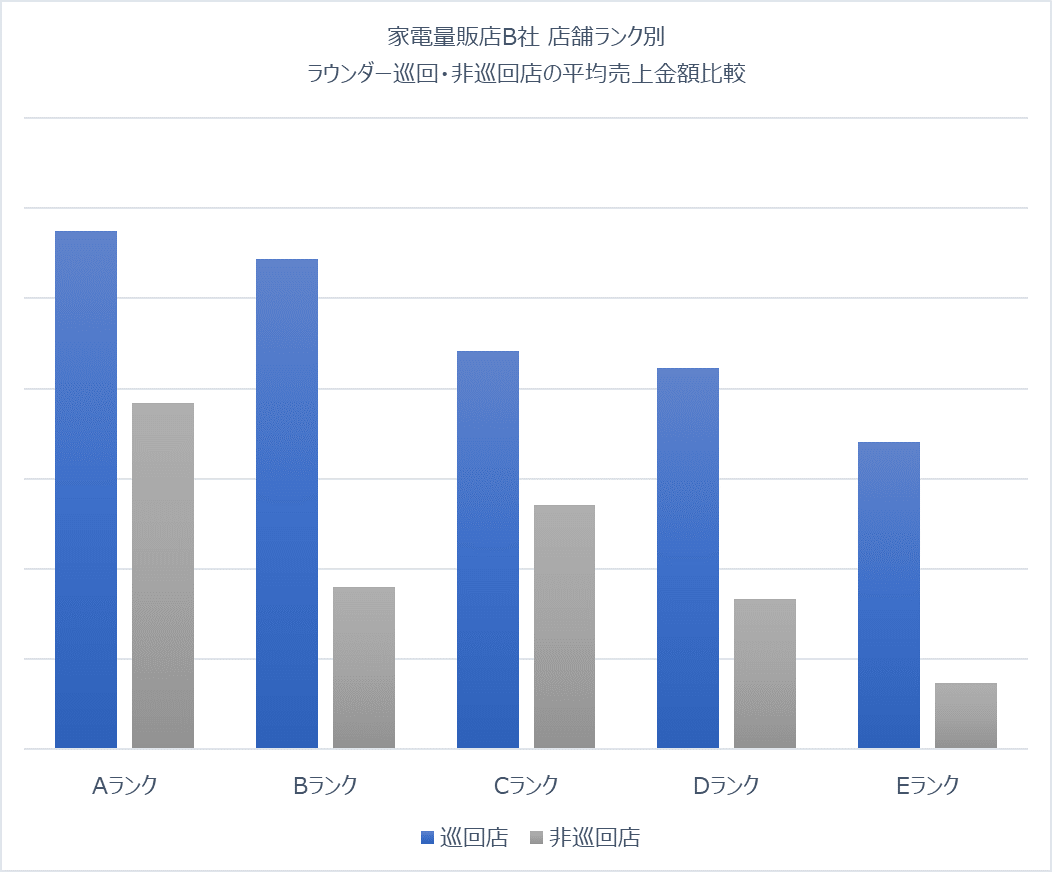

事例2:家電消耗品メーカーB社

| 巡回先 | 巡回エリア | スタッフ数 |

| 家電量販店:約1,400店 | 全国 | 約60名 |

導入前の状況と課題

B社様では、営業社員が店舗訪問も兼任していましたが、営業社員数が限られていたため、家電消耗品という低単価商品まで十分にフォローできない状態でした。その結果、売り場が競合他社に押され、シェアを奪われる状況が続いていました。

導入したサービスの概要

全国で約60名のラウンダーを定期巡回として配置し、本部で決定された施策の実施交渉、売り場状況に応じた陳列提案、クロスマーチャンダイジングの展開提案、フェイスの確保、販促資材の設置、商品陳列・売場清掃などの店頭メンテナンス活動を行いました。

ご支援内容

・各エリアにスーパーバイザーを配置し、スタッフへの業務の展開や成功事例の共有、同行によるフォローで業務完了率を向上

・本部決定事項を一括配信する専用システムを導入し、ラウンダーが現場で迷うことなく活動できるよう迅速かつ正確な情報共有を実現

導入後の効果

ある家電量販店を売り場面積ごとにランク分けし、ラウンダーが巡回した店舗と非巡回店舗の平均売上を比較した結果、ラウンダー巡回店は非巡回店の約2倍の売上を記録し、導入効果が明確に現れました。

クライアントの声:B社様より

B社様からは、以下のような評価をいただいています。

「営業担当者の手が回らない細かな商材のフォローや、改装・棚替え時の競合に負けない売り場獲得に、ラウンダーの存在が大きく貢献しています。

特に評価しているのは、全国規模のプロモーション立ち上げにおいても、わずか2〜3日で一斉展開を完了できるラウンダーの機動力と、それを支えるスーパーバイザーの管理体制です。

現場に迷いが出ないよう、情報共有の仕組みも整っており、クロスマーチャンダイジング施策や本部決定事項の実施率が大幅に向上しました。」

全国をまんべんなくカバーできるラウンダーの巡回網と、その活動を現場目線で支えるスーパーバイザー体制が、長年にわたりB社様の店頭施策を支えており、売場シェア維持・拡大に確かな成果をもたらしています。

ラウンダーに求められる適性・スキル

ラウンダーを導入・運用するためには、適切な人材の採用と育成が欠かせません。特別な資格や専門知識は不要とはいえ、ラウンダー業務では人材の適性が業績に大きく影響します。そのため、ラウンダーに必要なスキルや適性をあらかじめ明確にしておくことが重要です。ここでは、ラウンダーに求められる具体的なスキルや適性について解説します。

以下の関連記事とあわせ、ぜひ参考にしてください。

課題はスキル?モチベーション?具現化率を高める『ラウンダー育成』のポイント

ラウンダーに求められる適正

1. コミュニケーション能力

ラウンダー活動を行う上で最も重要となるのがコミュニケーション能力です。

ラウンダーは接客業務ではないものの、売り場担当者との円滑なやり取りを通じて売り場の状況を把握し、新商品の紹介や売り場拡大の提案などを行います。

また、コミュニケーションはただの挨拶や世間話ではなく、競合他社の展開状況や売れ筋商品の動向など、店舗現場でしか得られない“生の情報”を引き出す重要な手段でもあります。こうした情報収集がうまくできるかどうかは、日々の信頼関係づくりにかかっているといっても過言ではありません。

メーカーの名前を背負う立場として、店舗から信頼される接し方ができることが、結果的にラウンダーの提案力や成果にもつながります

2. 柔軟な対応力・判断力

ラウンダーには、マニュアルにはないリクエストや状況に臨機応変に対応・判断するスキルも求められます。

ラウンダーが訪問する店舗は1軒ずつ状況が異なります。

売り場のルール、展開スペース、担当者の考え方などが異なるため、マニュアル通りに動くだけでは対応しきれない場面も多くあります。

例えば、販促物の設置場所が思ったより狭かったり、急な在庫切れや変更が発生したりすることも多々発生します。

こうした場面で冷静に状況を判断し、臨機応変に対応できる力は、現場を任されるラウンダーにとって欠かせない適性です。

3. 学ぶ意欲・向上心

ラウンダーはメーカーの顔として活動するため、扱う商品の知識を常にアップデートすることが求められます。新商品の投入やプロモーション企画が頻繁に行われるため、常に新しい情報を学び続ける意欲が必要です。商品知識が豊富であれば、売り場担当者との交渉や提案もスムーズに進められるでしょう。

メーカー側もラウンダーに対して定期的な商品レクチャーや研修を実施することで、業務の質を維持・向上させることが重要です。多くの企業では月例会議での商品研修を行い、ラウンダーが常に最新の情報を持って現場に臨めるようサポートしています。

成果につながるラウンダー育成・マネジメントの実践ポイントは資料で詳しく解説しています

4. 自律的に動ける力

ラウンダーは、基本的に1人で複数店舗を巡回し、計画に基づいて業務を進めるスタイルです。

そのため、与えられた業務を指示通りにこなすだけでなく、自分でスケジュールを調整し、時間配分や業務の優先順位を判断しながら動く自律性が必要です。

「今日はどの店舗で何をすべきか」「時間が押しているから次の訪問先では何を省略すべきか」など、常に計画と実行を両立できるタイプの方に適しています。

活動を通じて磨かれる、ラウンダーの実践スキルとは

ラウンダーに求められるスキルは、必ずしも最初からすべて備わっている必要はありません。業務に取り組むなかで身につき、経験を重ねることで深まっていく力も多く存在します。ここでは、現場での実践を通じてラウンダーが伸ばしていける代表的なスキルをご紹介します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 段取り(事前準備)力 | 必要なタスクを洗い出し、訪問時にスムーズに業務を進めるための準備力 |

| 提案・交渉力 | 提案型のコミュニケーションや、商談力を通じて売り場を広げる力 |

| 陳列力 | 売り場を作るための実践的なスキル |

| 報告・発信力 | 報告デバイスを使い、正確にわかりやすく報告する力 |

| 業務の効率化・時間管理能力 | 限られた時間で複数店舗を回り効率的に業務を行う力 |

| 問題対応力 | クレームや不測の事態にも冷静に対処し、報告・連携する力 |

| 観察力・提案力 | 店内の棚の動きや空きスペースを日々の巡回の中で見つけ、自社商品の展開提案につなげる力 |

これらの力は、ラウンダーとしての活動を通じて少しずつ磨いていくことが可能です。FMSでは、ラウンダーに求められる各スキルを可視化するチェック指標と、それに基づいた育成プログラムを整備しています。採用時の適性だけでなく、実務を通じたスキル向上まで一貫してサポートすることで、質の高いラウンダー育成を実現しています。

適性があっても大変?ラウンダーによくある悩み

前章では、ラウンダー業務に必要となる適性やスキルについて紹介しました。

しかし、ラウンダー業務を続けていく上でラウンダーが克服すべき課題は他にもあります。ラウンダー特有の大変さから人材が定着しない場合がある点に留意してラウンダー組織を運用する必要があります。

人間関係に気を遣う

多くのラウンダーが業務上の大変さとして挙げるのが人間関係の難しさです。

ラウンダーにとって最大の課題の一つが、メーカーと店舗の板挟みとなる人間関係の調整です。ラウンダーはメーカーからの指示を受けて店舗で活動を行いますが、店舗の都合や意向を無視できないため、店舗とメーカーの間での調整力が求められます。

また、店舗を多数回る中で、気難しい担当者や多忙で話を聞いてくれない担当者に出会うこともあり、プロモーションが思うように進まないケースもあります。

このような人間関係の難しさは多くのラウンダーが抱える悩みの一つであり、定期的な面談やOJTを通じてラウンダーの悩みをヒアリングし、交渉やコミュニケーションスキルをフォローすることが重要です。

交渉・コミュニケーションスキルを向上するための関連記事も是非ご参考になさってください。

参考:繰り返しの面談が好意を生む!良好なコミュニケーションの築き方

力仕事も多く体力面の負担も大きい

ラウンダーの大変さとして、意外と体力を使う仕事であることを挙げるラウンダーも多いです。

バックヤードから売り場まで商品を運んだり、商品の陳列作業を行ったりすることもあるため、体力が求められます。加えて、店舗間の移動も多く、長距離運転や天候によるストレスが負担となることもあります。

ラウンダー組織を運用する際には、これらの体力面の問題から離脱するラウンダーが一定数いることを踏まえておく必要があるのです。

巡回スケジュールの調整が難しい

ラウンダー活動では、ただ店舗を巡回すればよいわけではありません。

売り場づくりや販促活動を効果的に行うためには、店舗側の「キーマン」が出勤している日や、商品が納品されるタイミングに合わせて訪問計画を立てる必要があります。タイミングがずれると、せっかくの提案が無駄になってしまうこともあるため、事前の情報収集と柔軟なスケジュール調整力が問われます。

特に複数の店舗を担当しているラウンダーの場合、移動距離や運転負担も大きくなります。巡回効率と現場対応のバランスをとるための計画力が求められるのも、ラウンダー業務の難しさのひとつです。

ラウンダー導入をご検討ならFMSへご相談を

フィールドマーケティングシステムズ(FMS)は1982年の創業以来、店頭マーケティング業務を中心にメーカー様のご支援を行ってきました。40年以上もの間、現場経験で培った運営品質とスタッフ力を強みに、最も長いお取引は35年以上に及んでいます。

詳しいサービスの全体像や支援範囲、当社の特長は「店舗ラウンダー」サービスページをご覧ください。

FMSの強み

お客様から選ばれ続ける理由は、以下の5 つの強みからなる運営品質とスタッフ品質です。

1.フィールドマーケティング専門企業

約40 年間フィールドマーケティング事業一筋で運営をしている私たちだからこそ、店頭実現率を上げることができます。現場理解度を高め、店頭で着実に売上を伸ばす組織を一から作り上げます。

2.巡回による成功法則を仕組み化する

目標達成のための仮説を基に、適切な店頭活動内容の設定から、実行の結果の可視化、検証、改善のPDCA を実現します。

3.洗練された運営事務局スタッフ

現場で率先的に働き、スタッフに対する親切・丁寧な対応が高い評価をいただいています。なぜなら、私たちは、店頭具現化率を上げるためには、現場のラウンダーのモチベーション維持が重要であると考えるからです。

4.独自の育成カリキュラム「売れる売り場づくり研修」

ラウンダー専門カリキュラムを基にした継続的な育成で、ラウンダースタッフの入れ替え時も安定したパフォーマンスを発揮できるチーム作りを実現します。

大手メーカー様の直接雇用ラウンダースタッフ約 200 名への導入実績もあります。

5.医療施設・学校・一般企業フィールドへの拡大

店頭活動における運営クオリティの高さにより、有資格者のみの専門領域と思われていた医療施設巡回や、企業・学校への巡回実績を生んでいます。

当社の強みについて、詳しくは「選ばれつづける理由」でもご紹介しています。

対応実績

業界実績

生鮮食品、加工食品、健康食品、菓子、酒類、医療用医薬品、製紙、家電、日用雑貨、化粧品、園芸、ゲーム、精密家電、スポーツアパレル、調理家電、健康器具、文房具、ベビー用品など様々な消費財メーカー様の店頭活動をご支援しています。

対応業態

ドラッグストア、食品スーパー、GMS、家電量販店、ホームセンター、ディスカウントストア、スポーツ量販店、バラエティショップ、各専門店、調剤薬局、クリニックなどさまざまな業態への訪問実績があります。

業界×対応業態の詳細は「取引実績」にてご紹介しています。

対応エリア

47都道府県すべてで活動実績があり、ラウンダーの組織化が可能です。

まとめ

ラウンダーは営業担当者に代わって店舗を巡回し、本部で決定した店頭プロモーションを具現化する重要な役割を担っています。

既存顧客の売上拡大に効果を発揮するラウンダーですが、仕組み作りや運用、スタッフの採用や育成は決して容易ではありません。ラウンダーの組織作りや運営にリソースが割けない場合には、ラウンダー専門会社に依頼をするのも一つの方法です。コストや手間を減らし、スピード感を持ってラウンダー組織を構築できる点が魅力です。

ラウンダー採用や育成のノウハウ・リソースがないためにラウンダー導入をためらわれているなら、ぜひFMSにご相談ください。

-

Qラウンダーとは何ですか?

-

A

ラウンダーとは、メーカーの営業担当者に代わって店舗を訪問し、自社商品の売上向上のために活動するスタッフのことです。

-

Qラウンダーとはどういう仕事ですか?

-

A

ラウンダーの仕事は、メーカーの営業担当者が小売店本部との商談で決定した店頭プロモーション施策を売り場で具現化することです。

-

Qラウンダーと営業の違いは何ですか?

-

A

営業担当者もラウンダーも既存顧客への営業活動を行いますが、その業務内容や営業先が異なります。

メーカーの営業担当者は主に小売店(チェーン)本部と商談・交渉し、店頭での営業活動内容を決定します。

一方ラウンダーは、小売店本部との商談・交渉で決定したプロモーション活動を営業担当者に代わって店頭で実現するのが仕事です。

-

Qラウンダーに向いている人は?

-

A

以下の素質を持った方はラウンダーに向いていると考えます。

・コミュニケーション能力が高い

・柔軟な対応ができる

・継続して学ぶ意欲がある