効果的な試食販売のフレームワーク!見直しにも使える3ステップを紹介

試食販売の効果は、必ずしもライン数(実施件数)に比例するものではありません。

貴社が売りたい商品の特性を正しく理解した上で、目的に合った具体的な目標を設定し、その目標に応じたマネキン(試食販売員)のキャスティング(スタッフ手配)を行うことで、同じ予算内でも大きな効果が期待できるようになる可能性があります。

1.試食販売の実態

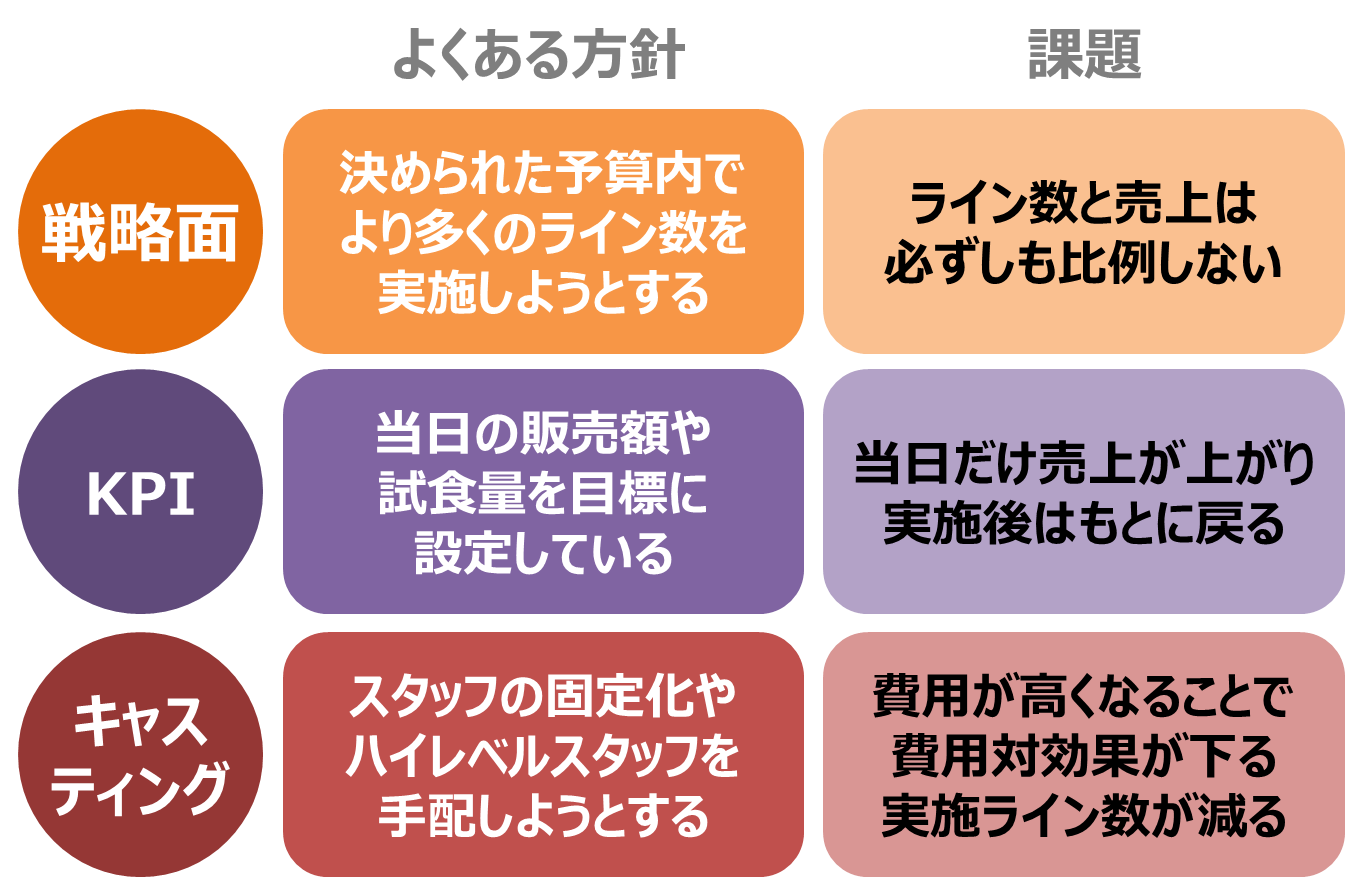

よくある試食販売方針とそれに対する落とし穴をまとめると、このような関係になります。

図1

これらの「よくある方針」は、ある条件では正解かもしれませんが、全ての商品に言えることではありません。商品の特性によって、試食販売に求める効果が異なるからです。

しかし、売りにつながる試食販売をしたいと思いつつも、社内の「試食は毎年やることだから」という空気や、量販店様との兼ね合いで、従来の試食販売の手法をなかなか変えづらい、という実情があるのではないでしょうか?

試食は買い取りを含めると1ライン約20,000円/店日の費用がかかります。

年間の実施ライン数を掛け算すると、かなり高額な資源配分です。

この投下費用に見合った成果を追求するには、改めて戦略を検討し直す必要があるのではないでしょうか?

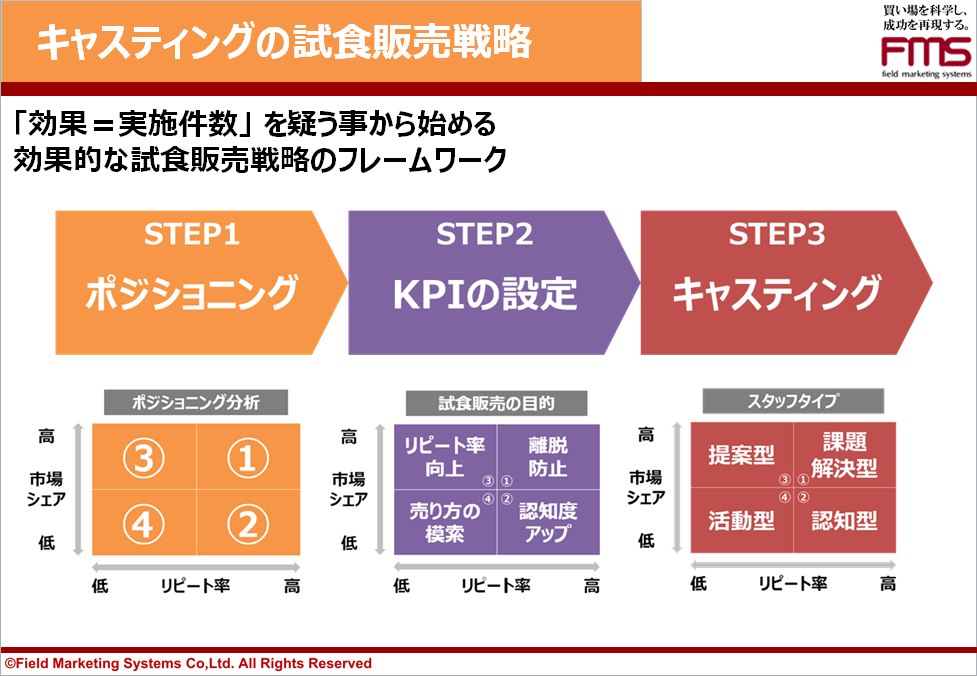

2.3ステップのフレームワーク

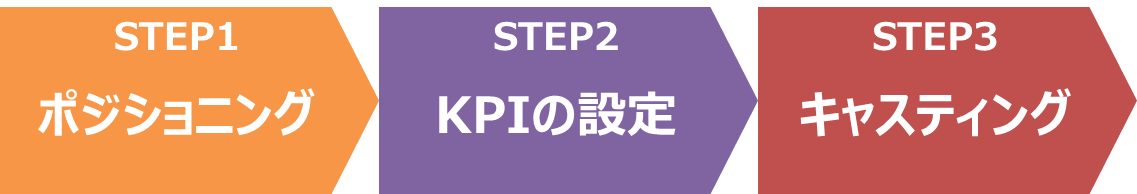

今回は、貴社が売りたい商品のポジショニングに応じ、様々な資源配分のパターンを戦略的に考える3つの手順を紹介します。

図2

このフレームワークを使うことで得られる効果は3つあります。

・売上拡大に繋がる試食販売企画がたてられる

・説得力のある資料ができるので社内で戦略変更の理解が得られやすい

・マネキン会社やマネキン(試食販売員)に対して具体的な要望を伝えることが可能になる

正しい戦略をつくり上げても、仲間を作って実行できなければ成果につながりません。このフレームワークは、戦略の立案だけではなく、実行フェーズにおいても効果が期待できるように

設計されています。

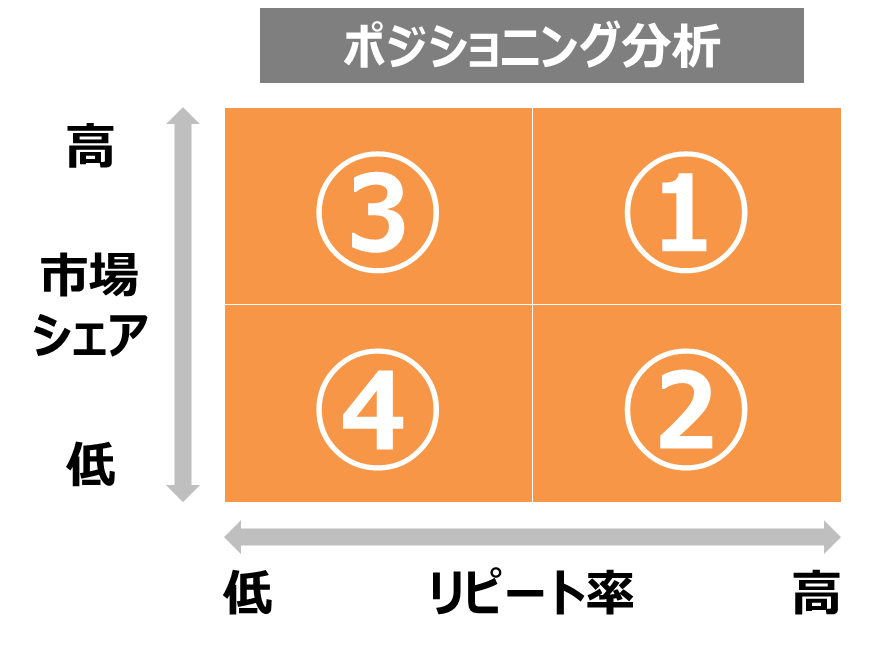

STEP1:ポジショニング分析

ポジショニング分析の要素はいくつもありますが、今回は市場シェアとリピート率の2つの指標を用い、図3のように4つの象限のどこにプロットされるかを分析します。

図3

この指標を使うことで、貴社が売りたい商品の課題と求められる施策を客観的に理解することができます。

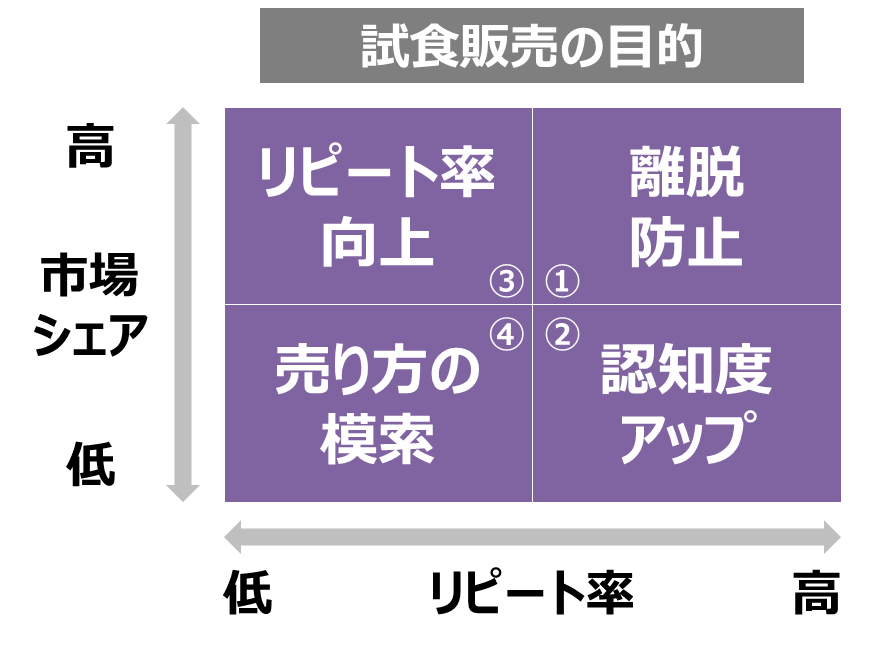

STEP2:KPIの設定

KPIとはKey Performance Indicatorsの略で、評価指標という意味です。

このステップでは、ポジショニング分析によって導出した課題に見合ったKPIを設定します。

図4

よく設定してしまいがちなKPIは当日の販売額や試食人数ですが、その考えだと、例えば、継続的なリピートが必要だという③の課題は解決されません。②の場合、貴社が売りたい商品を知ってもらえればリピートが期待できるので、ライン数を増やしてより多くの人に足を止めてもらう戦略が効果的です。

④の象限は、新商品や商品力はあっても習慣化しづらい商品です。

当日の販売を通して有効な売り方の検証が必要な商品ですが、有効かどうかの判断は当日の実績でわかるので、ここは当日の結果をKPIにしても良いでしょう。

一方で、①の場合では、なぜこの商品を買い続けるべきなのか、という問いに応える接客が求められます(心理学用語で認知的不協和の解消と表現されます)。

③についても、リピート率を上げるために差別化要素を知っていただくトークが重要になります。

この象限で当日の実績をKPIに設定してしまうと、当日は売れゆきがよくても、その後再購入されないということがよく起こります。

一律に当日の販売額や試食人数を追求しても、必ずしも中長期的にあなたの商品の売上拡大に貢献するとは限りません。

各商品の特性に見合ったKPIを戦略的に考えることが重要となります。

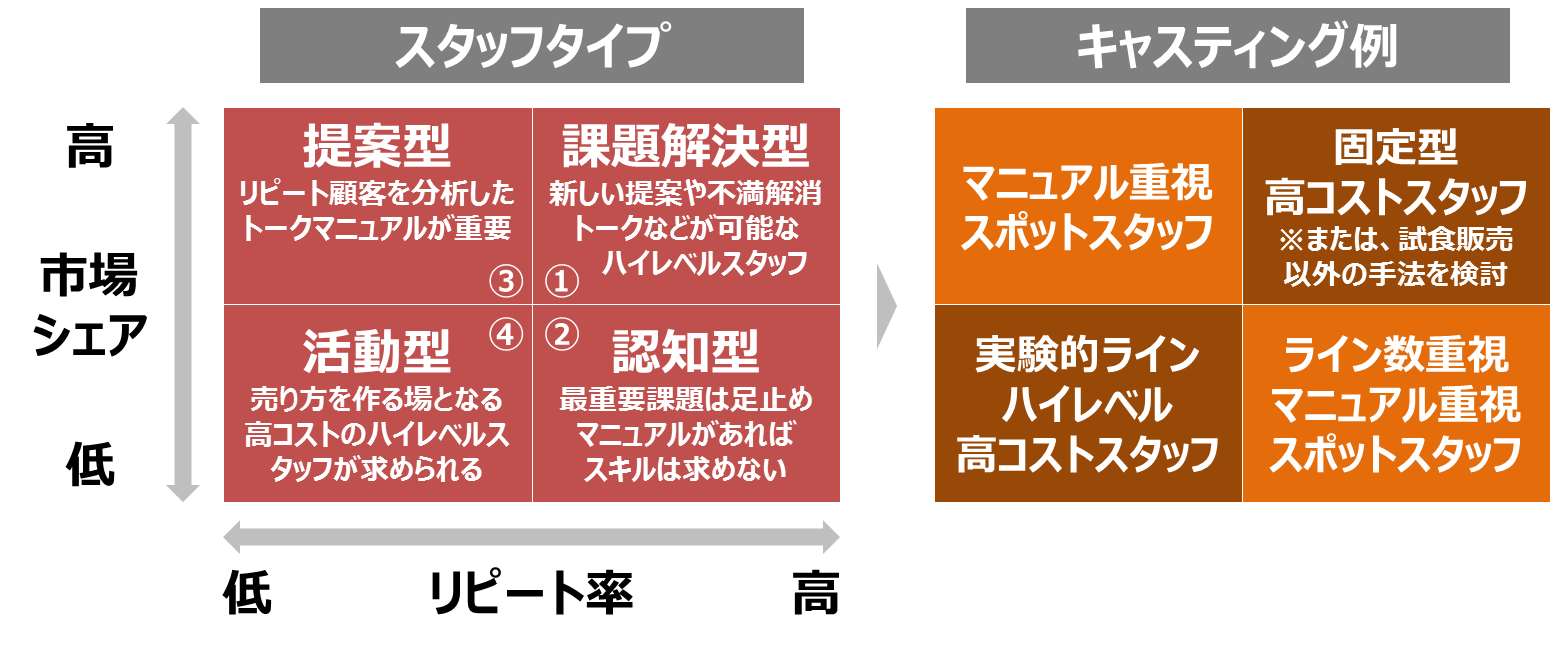

STEP3:キャスティング(スタッフ手配)

ポジショニング分析結果から導出したKPIの設定が済めば、いよいよマネキン(試食販売要員)の

キャスティング(スタッフ手配)を行います。

図5

①の場合、新しい使い方などの訴求をして市場全体を伸ばすか、使用に関するユーザーの不満を解決しブランドチェンジを防ぐことが必要です。その場で課題解決するためには、専門知識の蓄積が必要なため、スタッフの固定型が理想です。

一方で、この象限の商品に対しては、試食販売以外の手法を用いて、コミュニケーションをとるといった戦略も考えられます。その場合、試食販売を「ユーザーのリアルな声を収集する場」として割り切って使うのであれば、固定型でなくてもよいという判断もできます。

④の場合は、売り方を一緒に作ることが可能なハイレベルスタッフの配置が理想です。そのため、ライン数は小規模にトライアルから始め、結果に応じて規模を拡大していくといった戦略が考えられます。④で得た知見を使えば売れるトークに磨き上げ、②③スタッフ向けのマニュアルとして徹底的に落とし込みます。結果、②や③の象限は、④で生み出した「売るためのトークナレッジ」を活用した仕組みで解決することが可能です。

このようにして作られたマニュアルは非常に大きな強みとなり、固定やハイレベルのスタッフを手配しなくても売れる仕組みを構築することができます。

3.様々な試食販売戦略

今回は「効果=実施件数」という方程式を疑うことから始める試食販売戦略をお届けいたしました。

売上を上げるための商品の課題に合わせて試食販売の活用を考えると、様々な資源配分のパターンを戦略的に検討できるようになります。今回紹介した3つの手順のフレームワークを活用すれば、今までなんとなくやってきた試食販売について、仮説検証の仕組みができ、費用対効果アップにつなげられます。

図6

FMSでは、科学的な客観データを基に、これからも「疑うべきこれまでの常識」をお伝えしていこうと考えています。

わたしたちが持っている様々なノウハウを知っていただき、貴社が売りたい商品をたくさんのお客様に届けるお手伝いになれば幸せです。

| 2018年3月末日をもって、単発の試食販売・推奨販売サービスは終了させていただいております。 スタッフ固定の長期販売員サービスは対応しております(サービス一覧はこちら)。 |