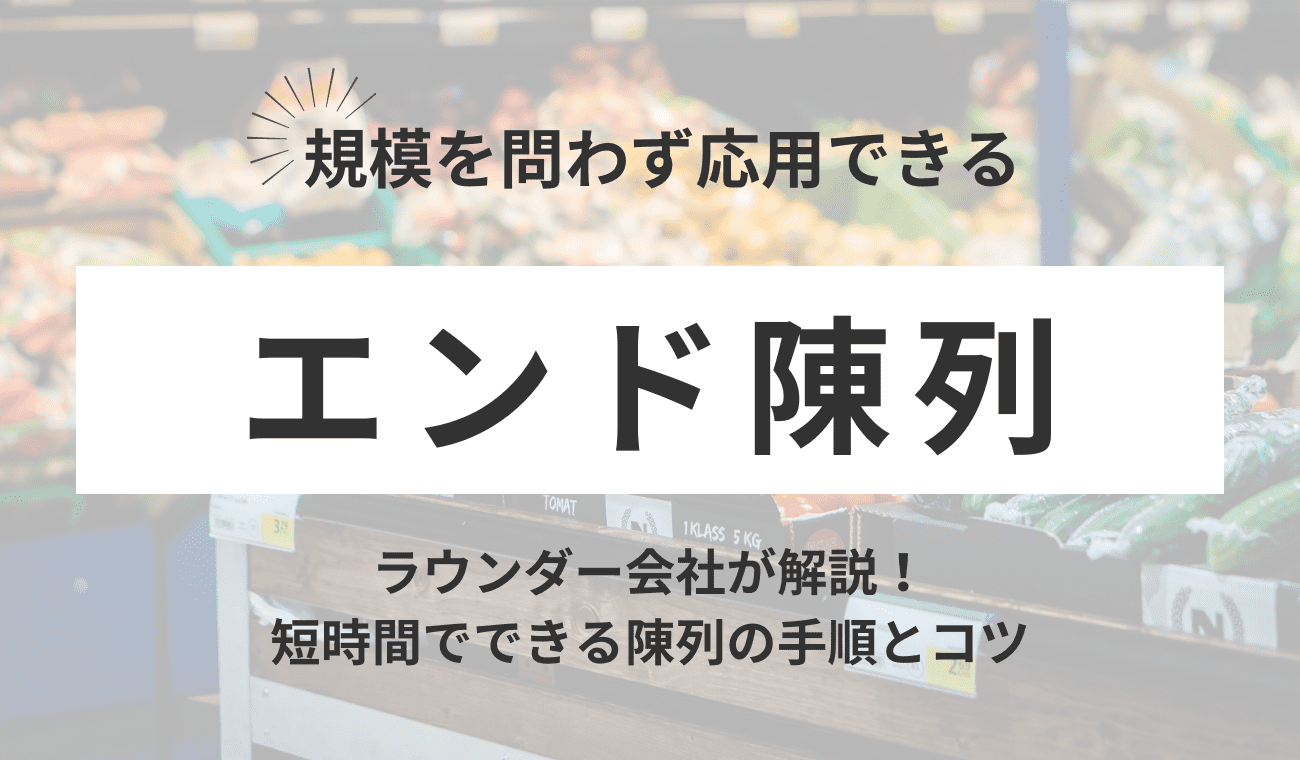

売り場規模を問わず応用可能!短時間でできるエンド陳列の手順とコツ

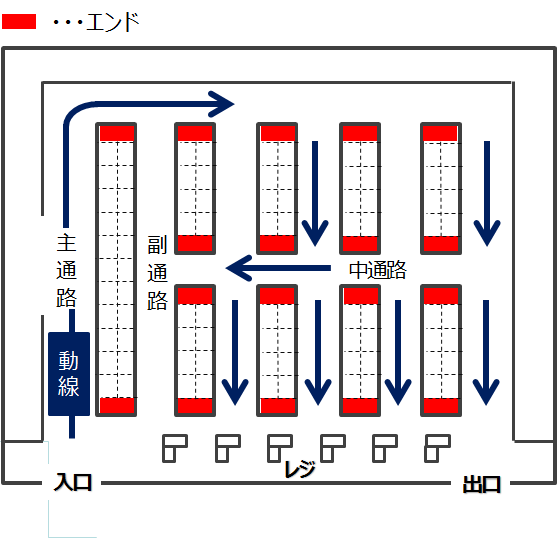

エンドは、最もお客様の目につきやすい場所であり、定番と比較すると2倍の販売量があるといわれます。そのため、メーカーにとって自社製品のエンド展開ができることは、販売量を増やす絶好の機会です。

しかし、商品を陳列する際に予想以上に時間がかかってしまったことはありませんか?

エンド陳列は、定番の陳列に比べて、展開量の確保が必要となります。

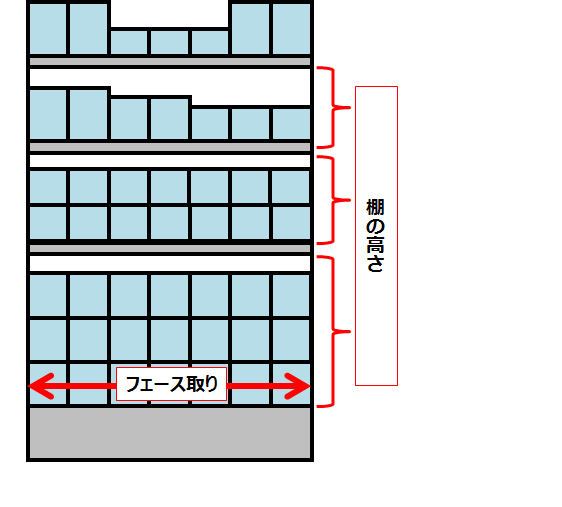

そのため、陳列スタイル(どこに、どの商品を)と陳列数量(どのくらいの量を)を決めながら下段から完成させていくのではなく、陳列棚に対する高さとフェース取りを先に行うことが重要です。

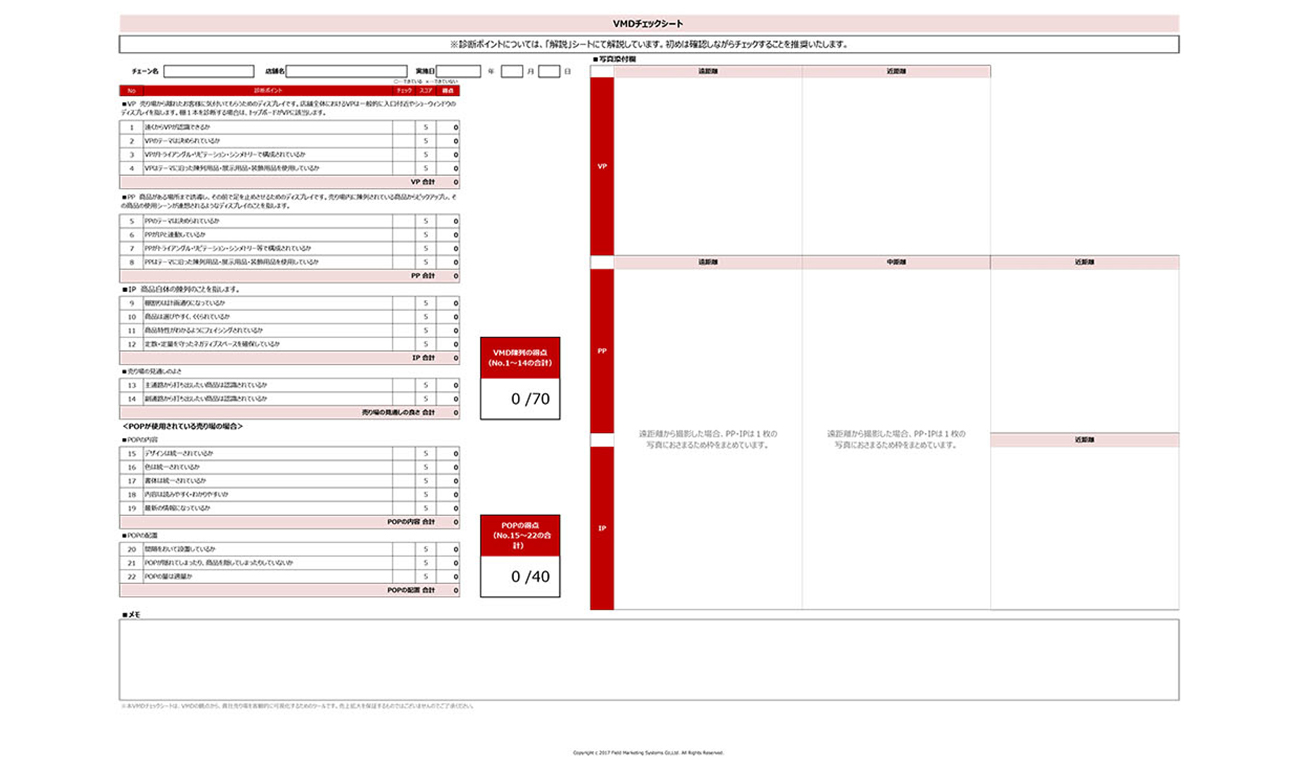

エンド陳列の5つのコツ

「定番棚の両端のスペース」をエンドと呼びます。このエンド陳列で時間がかかる原因の多くは、適切な棚位置や商品面が確保できず、作り直しとなることです。

図1

棚全体を把握しながら効率よく陳列を進めましょう。

1:エンド陳列の成功は事前準備から

2:棚の高さをとフェース取りを最初に行う

3:在庫の補充は、棚の高さとフェース取りの後

4:手の甲が入る程度商品と棚板の間をあける

5:最後に、最上段に商品と販促物を設置する

図2

それでは、手早くスペースにあったエンド陳列を作る手順を詳しく見ていきましょう。

【手順1】事前準備

エンド陳列を行うには、作業前日までにどのような陳列を行いたいのか、事前に整理しておくとスムーズです。簡単な配置もイメージしておきましょう。

1.商品アイテムの選定(何を陳列するのか)

最も注力したい商品を中心に、アイテムを選択します。

話題性のある商品や新発売の商品など、旬の商品でお客様の惹きつけを狙います。

2.フェースを選ぶ(どこを見せて)

商品によっては、縦陳列、横陳列の両方が可能で、パッケージの訴求点も異なります。

エンドのテーマに合わせ、商品のどこを見せていくのかを決定します。

3.陳列スタイル(どこに、どの商品を)、陳列数量(どのくらいの量を)決定

※陳列スタイル(どこに、どの商品を)、陳列数量(どのくらいの量を)を決定するコツについては、「どんな売り場でも対応できる!売れる陳列を実現するための6つの法則」を参照ください。

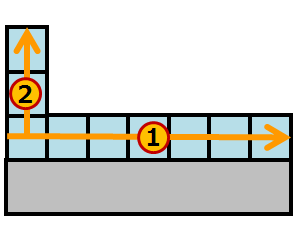

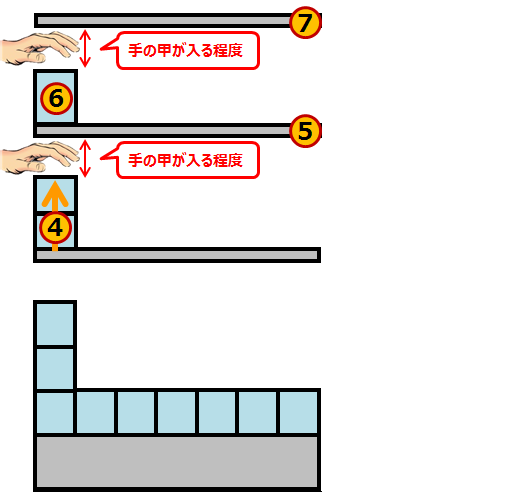

【手順2】最下段の商品のフェースと棚の高さを決める

ベース板に合わせ、まず商品を1段のみ陳列し(①)、最下段の商品のフェース数を決めます。

続いて、その商品で最も高さのある商品を垂直に積み上げ、再下段の棚の高さを決めます(②)。

図3

【手順3】中段から上段の商品の棚の高さを決める

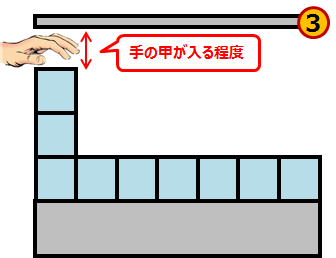

床面から1200mm前後の高さ(※)に陳列されるように棚板を取り付けます(③)。

この棚板から見て、上下のスペースが最も購買率の高いエリア(ゴールデンゾーン(※))になります。商品と棚板の間は商品を手にとること、および陳列が安定して行えるよう、手の甲が入る程度あけることが基本です。

※床面から1200mm前後の高さは、ボリューム陳列の場合となります。

図4

同様に、中段から上段まで、商品を端に陳列して棚間隔を決定し棚の高さを決定します(④~⑦)。

陳列する商品の中で一番高さがあるもの、もしくは、垂直に積み上げることで高さを決定します。

図5

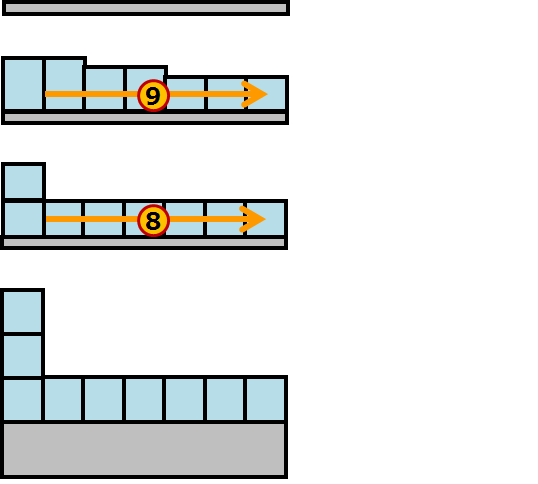

【手順4】フェースを決める

このようにして棚の高さを決定した後、商品のフェース取りを行います(⑧⑨)。

この時点では、レイアウトを確認してフェース割をすることが目的ですので、商品は手前1列(最前列)だけに並べていきます。この時、商品が2段以上の高さを取っている場合も、商品は1段の陳列で構いません。

図6

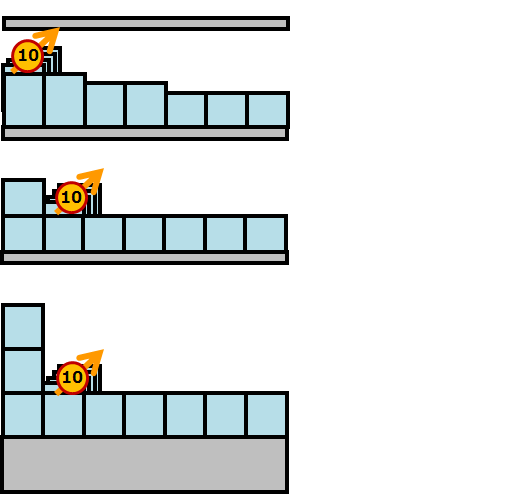

【手順5】在庫を補充する

下段から上段に、どの商品を、どの程度の量で陳列するのかが決まれば、最上段に何をどれくらい置くことができるかがわかるようになります。そのため、最上段を除いた棚の棚板の高さ、商品のフェースが決まったら在庫を補充していきます。前方から後方へと行います(⑩)。

フェースと棚の位置を決定する前に商品の陳列を行わない理由は、商品と棚の位置があわなかった場合に、棚板の位置を修正しなければならなくなるからです。棚板の位置を修正するためには、陳列済みの商品を一旦撤去しなければならず、二度手間となり余分な時間がかかってしまいます。

図7

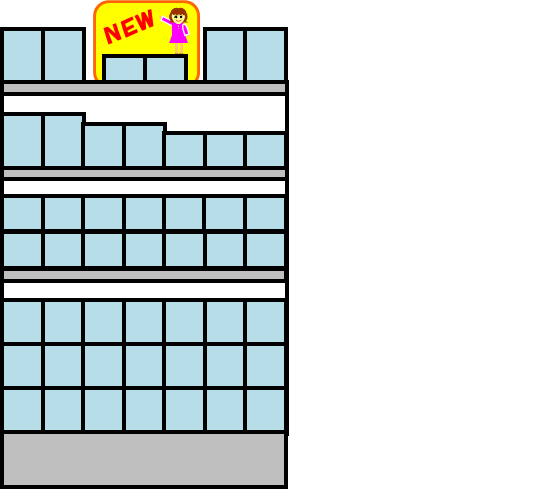

【手順6】最上段に商品と販促物を設置する

上段以下の商品補充が終わると、最上段へ販促物と商品の陳列を行います。

トップボードを設置した後、最上段の商品を陳列し、POPや販促物を取り付けます。

図8

この手順でエンド陳列を行えば、確保できたエンドの大きさが異なっても、そのスペースに合わせた陳列が可能です。

商品構成が変わったとしても同様に応用させることができますので、基本として身につけておくと役立ちます。