ラウンダー委託の会社選びと費用相場ガイド|委託費用削減のコツも紹介

「店舗から売上を伸ばしたい」「商品の陳列状況を改善したいが、社内リソースが不足している」——こうした課題は多くのメーカーに共通します。

ラウンダーを自社で雇用して内製化する方法もありますが、採用や教育、日々の管理には大きな負担がかかります。

そこで有効な手段の一つが、外部の専門企業にラウンダー業務を委託することです。

本記事では、内製化との違い、ラウンダー委託のメリットや費用相場、会社選びのポイントまでを詳しく解説します。

ラウンダー委託とは

ラウンダー委託とは、多くのメーカーが抱える「売り場改善」「店舗フォロー」の課題を、外部の専門企業に任せる仕組みです。

ここではラウンダーのそのものの役割、委託と内製化における仕組みの違いを解説します。

ラウンダーの役割と活動内容

ラウンダーは、メーカーや卸売企業に代わり店舗を巡回し、売り場の状況を改善・維持する専門スタッフです。単に店舗を訪問するだけでなく、売り場づくりのノウハウや店舗担当者との交渉力を発揮し、売上向上に直結する活動を担います。

主な役割は以下の通りです。

・商品陳列の最適化: 前陳や清掃を行い、常に清潔で整った売り場を維持し、消費者が商品を手に取りやすい環境を作ります。

・欠品・品切れの防止: 在庫を確認し、売り場への補充や発注促進を行い、欠品による機会損失を防ぎます。

・売り場拡大・獲得交渉: フェイス数や展開場所の拡大を店舗に交渉し、ゴールデンゾーンなど有利な売り場を獲得して売上拡大につなげます。

・販促物の設置・管理: POPや什器などの販促物を効果的に設置し、ブランド認知と売上促進を図ります。

・売り場情報の収集: 競合商品や販促情報、顧客反応など、現場の「生の情報」を集め、フィードバックします。

・店舗担当者との関係構築: 担当者との信頼関係を築き、売り場改善への協力を得やすくします。

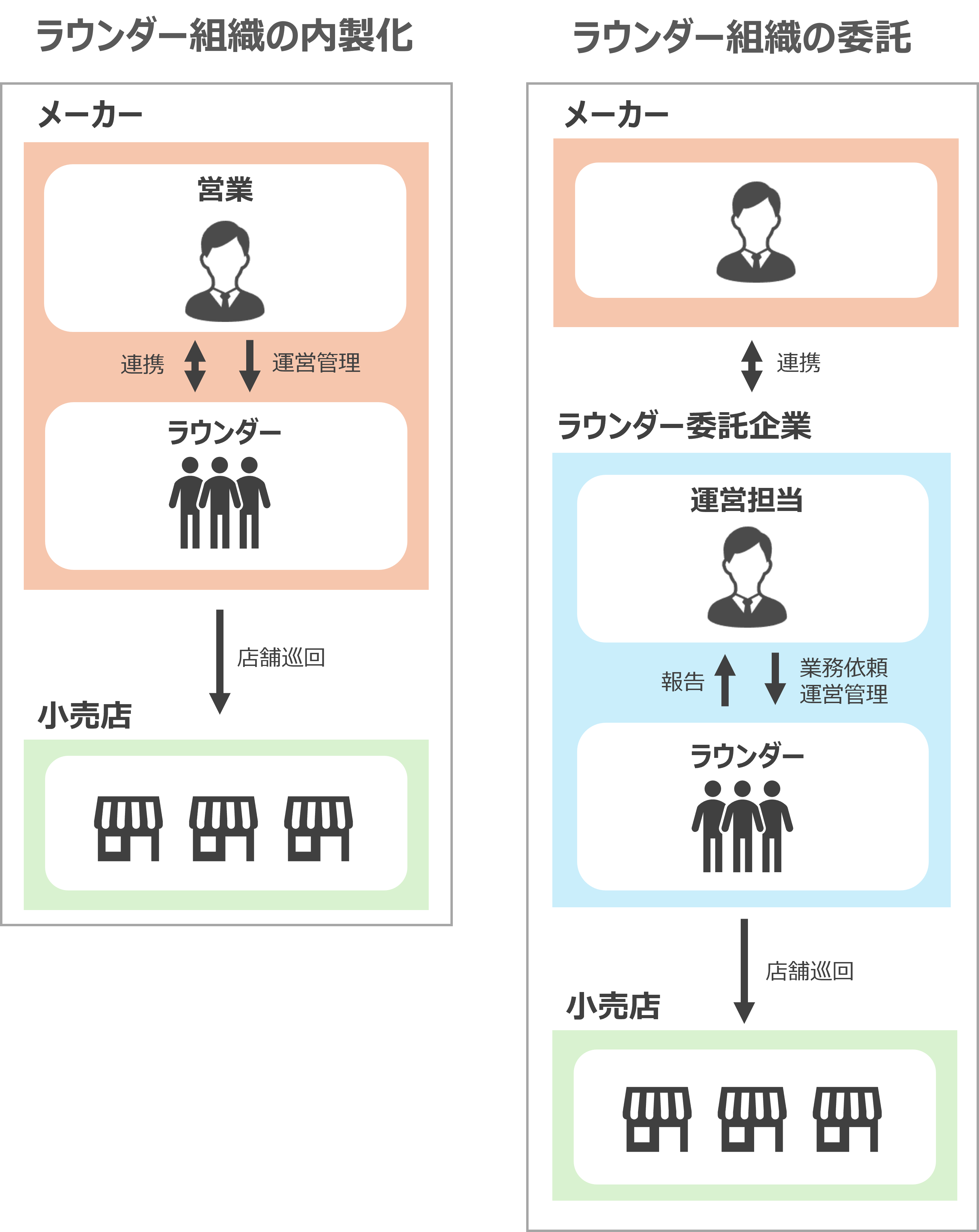

ラウンダー組織の内製化と委託の違い

ラウンダー業務を行うには、自社で人材を採用・育成して運営する「内製化」と、外部の専門企業に委託する「委託(アウトソーシング)」の2つの仕組みがあります。どちらも店舗巡回や売り場改善といった業務内容そのものは共通していますが、人材の確保・教育・管理の方法や、コスト構造、情報の扱い方に大きな違いがあります。

内製化は、自社の方針や文化に沿った柔軟な運営が可能で、ノウハウを社内に蓄積しやすいのが特徴です。一方で、人材採用や管理に負担がかかり、担当者の力量に依存しやすいという課題があります。

委託は、外部企業が採用から教育・運営までを担い、標準化された仕組みで効率的に活動を展開できる点が強みです。必要に応じて変動費化できるため、コストやリソースの最適化にもつながります。ただし、自社にノウハウが残りにくい点や、委託先との情報共有の仕組みづくりが重要となります。

比較表:内製化と委託の違い

| 項目 | 内製化 | 委託(アウトソーシング) ※1 |

|---|---|---|

| 人材確保 | 自社で採用(※2)・教育を実施 | 委託先が採用・教育・配置を一括管理 |

| 管理体制 | 自社社員が直接管理 | 委託先が組織的に運営・管理 |

| 業務依頼 | 直接の指揮命令が可能で、営業担当者と連携しながら柔軟な対応が可能(※3) | 業務依頼書に基づき業務を依頼 |

| 業務遂行 | 担当者やスタッフのスキル・経験に依存しがち | 標準化された手順で効率的に巡回 |

| コスト構造 | 人件費・管理費が固定費化しやすい | 業務量に応じた変動費化が可能 |

| 強み | 社内文化に即した柔軟対応・ノウハウ蓄積 | 標準化・効率化・スケール対応 |

| 課題 | スタッフの管理負担が大きい、属人化リスクあり | ノウハウが社内に残りにくく、情報共有が必要 |

※1業務委託契約を想定

※2 人材の確保のみを外部に委託する「ラウンダー派遣」という方法もある(採用や雇用は派遣会社が担い、指揮命令や日々の管理は自社が行う)

※3 自社とラウンダーが雇用契約の場合

ラウンダー委託のメリットとデメリット

本章ではラウンダー組織を委託することで得られるメリットと、事前に把握しておくべきデメリットについて解説します。

ラウンダー委託で得られる効果

ラウンダー業務を外部に委託することで、企業は以下のような多くのメリットを享受できます。

1.戦略的な組織運営で成果を最大化できる

ラウンダー委託の最大の価値は、成果を出すための組織設計や運営そのものを専門企業に委ねられる点にあります。

専門会社は「どの活動が売上に直結するのか」を見極め、目的や重点を明確化したうえで、仮説検証型のPDCAサイクル(Plan→Do→Check→Action)を継続的に回します。

このプロセスを支えるのが、業務の標準化と組織的なパフォーマンス管理です。ラウンダー個人の能力に依存せず、全体最適を志向する仕組みによって属人化を防ぎ、現場全体の品質と成果を安定的に高めていくことができます。

こうした“成果の出る組織づくり”そのものを活用できることは、自社単独では難しく、委託ならではの本質的なメリットです。

2.採用・管理の手間を省き、コストとリソースを最適化できる

内製化でラウンダーを運営する場合、人件費に加えて 採用・教育・勤怠管理・組織運営・労務対応などの“見えにくい管理コスト” が発生します。

具体的には以下のような業務が含まれます。

・採用(求人掲載、面接対応、選考など)

・教育・研修(初期研修、スキルアップ研修)

・労務管理(勤怠管理、給与計算、社会保険対応など)

・活動計画の立案・KPI管理(目標設定、進捗確認、数値管理)

・巡回店舗選定やフォーメーション設計(訪問店舗・頻度の決定、巡回ルート作成)

・日々のモチベーション管理・スタッフフォロー

・報告書作成やKPIデータの集計・分析

・突発対応や退職時の手続き

これらはすべて自社担当者に大きな負担をもたらし、成果の安定性や効率性にも影響を及ぼします。

一方で委託であれば、こうした煩雑な運営業務を専門会社が一括して担うため、時間的・人的コストを大幅に削減可能です。結果として、自社の社員はコア業務に集中でき、限られたリソースを高付加価値領域へ振り向けられるのです。

3.コストを変動費化できる

雇用契約や派遣契約では固定費が発生しますが、委託は稼働量に応じた変動費として扱えます。

そのため、新規市場への試験導入や期間限定イベントなど、撤退の可能性を視野に入れたプロジェクトでも、終了後に固定費が残る心配はありません。リスクを抑えながら柔軟に挑戦できる点が大きな強みです。

4.契約期間の制約を受けず柔軟に対応できる

雇用契約には「無期転換ルール(5年)」、派遣契約には「同一組織での最長3年」などの法的制約があります。これらは環境変化に合わせた柔軟な対応を阻害する要因となりかねません。

一方、委託契約にはこうした期間制限がないため、事業環境や施策の進捗に応じて契約を見直すことができます。状況変化にスピーディーに対応できる自由度は、業務委託ならではの大きなメリットです。

ラウンダー委託時の注意点とリスク

ラウンダー委託は多くのメリットをもたらしますが、同時にいくつかの注意点やリスクも存在します。これらを理解したうえで適切な運用体制を構築することが、委託活用を成功させるための前提条件となります。

1.直接指示できないため依頼内容の明確化が成果を左右する

自社でラウンダーを雇用している場合は、社員と同じように直接の指示や細かい調整が可能です。しかし、委託契約ではラウンダーは委託先企業のスタッフであり、メーカーが直接指揮命令を行うことはできません。そのため、依頼内容を「業務依頼書」などの仕様書に落とし込み、具体的かつ明確に伝えること が非常に重要になります。

ラウンダーはその仕様書に基づいて業務を遂行するため、依頼書の精度が活動の成果を大きく左右します。つまり、委託は「標準化された業務」に特に向いており、現場での対応を想定した細部まで仕様を整理しておくことで、安定した成果を引き出しやすくなるのです。

2.自社にノウハウが残りにくい

委託は効率的な仕組みを提供してくれる一方で、すべてを外部に任せきりにすると、自社に売り場改善や店舗交渉のノウハウが残りにくくなる懸念があります。結果として、委託を外した途端に自社での運営力が不足するという状況も起こりえます。

定期的に社内で報告内容を分析・共有し、知見を吸収していく仕組みを作ることで、このリスクを最小化できます。

3.費用対効果の見極めが重要

委託費用が固定的に発生する以上、その成果が投資に見合うものでなければ、委託は負担になりかねません。例えば「売上拡大を狙うのか」「店舗との関係構築を優先するのか」など、目的が曖昧なまま進めると効果測定が困難になります。

導入前に明確な目標を設定し、KPI・評価指標を定義して効果を測定できる仕組みを整えることが不可欠です。

ラウンダー委託会社を探す際のチェックポイント

ラウンダー委託を成功させるには、依頼先の会社選びが非常に重要です。単に「料金の安さ」で決めてしまうと、期待した成果が得られずに終わるリスクがあります。

ここでは、委託会社を選ぶ際に必ず確認すべきポイントを整理しました。以下の解説を読んでからチェックリストに目を通せば、自社に合った最適なパートナーをより確実に見極められるはずです。

商材・巡回業態における実績

まず確認すべきは、自社と同様の商材や、巡回したい業態での経験です。流通業界ごとに商習慣や店舗ルールは異なるため、同業態での活動経験がある会社であれば、現場特有のルールや課題を理解し、成果につながる提案や対応が可能です。導入事例や取引実績を確認し、自社と同じ業態での成功実績があるかをチェックしましょう。

ラウンダーの質と教育体制

ラウンダーの活動成果は、そのスキルとモチベーションに直結します。単に「登録スタッフ数が多い」ことを強みとする会社ではなく、研修・教育体制が整っているかどうかを確認してください。ビジネスマナーや売り場改善スキル、交渉力のトレーニング、さらにOJTによる実地研修などが実施されていれば、安定した成果が期待できます。

運営体制と報告システム

ラウンダー委託の成果を安定的に出すには、現場スタッフの動きだけでなく、それを支える「組織運営力」が欠かせません。事務局が戦略的に活動を設計し、標準化されたルールと管理フローのもとで全体を統率できる会社は、属人化を防ぎながら成果を最大化できます。

特に重要なのは、活動計画(KPI・訪問頻度・巡回ルートなど)の設計 → 進捗確認 → 効果検証 → 改善アクション を組織として継続的に回せる仕組みです。このプロセスがあることで、売上向上や販路拡大といった成果に直結する運用が可能になります。

あわせて、活動報告の品質も成果に直結します。単なる情報共有ツールではなく、設定したKPIの進捗を正しく管理し、成果を定量的に測るには、適切な報告項目とそれを反映できる仕組みが不可欠です。写真や数値をリアルタイムで蓄積できるシステムを持つ会社であれば、課題発見から改善提案までを迅速に行えます。

サービス範囲と対応エリア

依頼したい業務の範囲(陳列、販促、交渉、調査など)をどこまでカバーできるかは、契約前に具体的にすり合わせておく必要があります。

また、自社が重点を置くエリアでしっかり対応できる体制があるかも重要な確認事項です。全国展開している会社であれば幅広いカバーが可能ですが、一部地域では提携パートナーと連携して対応している場合もあります。その際も品質管理や情報共有の仕組みが整っていれば問題はなく、安心して任せられます。

費用対効果と料金体系

料金は重要ですが、「安さ」だけで判断してはいけません。料金体系(固定費、成果報酬、従量課金など)が明確で、見積もりに内訳が詳細に記載されているかを確認しましょう。

交通費やシステム利用料などの追加費用が不透明でないかも大切です。

最終的には「投資対効果」を基準に判断することが、成果を最大化する会社選びの鍵となります。

委託企業を探す際のチェックリスト

上記の内容をチェックリストにまとめました。委託企業選定の際の参考にしてください。

| 確認ポイント | 具体的に確認する内容 |

|---|---|

| 業界・商材における実績 | ・自社と同業界・同業態での実績があるか ・公開されている導入事例や取引先実績に同業が含まれているか ・過去にどのような成果を出しているか |

| ラウンダーの質と教育体制 | ・登録人数だけでなく、教育・研修の仕組みが整っているか ・ビジネスマナー、提案・交渉力、売り場改善スキルの研修があるか ・OJTやスキルアップ研修の有無 |

| 運営体制と報告システム | ・運営事務局の管理体制や、効果検証・改善提案の仕組みがあるか ・報告の仕組み(アプリ・システム)が整っているか |

| サービス範囲と対応エリア | ・依頼したい業務(陳列、販促物設置、交渉、調査など)をどこまでカバーできるか ・自社の重点エリアに対応しているか ・全国展開や事業拡大時にも対応できるか |

| 費用対効果と料金体系 | ・料金体系(固定費、従量課金、成果報酬型)が明確か ・見積もりや内訳が詳細に提示されているか ・追加費用(交通費、システム利用料など)の扱いが明確か ・「安さ」ではなく「投資対効果」で判断できるか |

ラウンダー委託の費用相場とコスト削減のコツ

ラウンダー委託を検討する上で、費用相場は重要な判断材料です。ここでは一般的な料金目安と、コストを抑えるためのポイントをご紹介します。

ラウンダー1人日あたりの料金目安

ラウンダー委託の費用は、業務内容・対応エリア・稼働時間などによって大きく変動しますが、一般的には 1人日あたり18,000円〜30,000円前後 が目安とされています。

この金額には、ラウンダーの活動費用に加え、交通費・管理費などの運営コストが含まれます。

料金体系は多くの委託会社で「1人日単位(1名の1日活動あたり)」で設定されており、一部では「店舗単位(1店舗訪問ごと)」での算出を行うケースもあります。

また、報酬形態は成果に関わらず毎月決まった金額を支払う固定報酬型が一般的です。

ラウンダー費用の内訳

ラウンダー委託費用は、大きく分けて次の3つの項目で構成されます。

| 区分 | 内容 | 相場・補足 |

|---|---|---|

| ラウンダー活動費用 | 店舗巡回・売り場改善など、現場で実施する業務に対して支払われる報酬。 活動時間・契約形態・業務内容によって単価が変動します。 |

実働5時間の場合:13,000〜15,000円/人日が一般的。 |

| 運営事務局費用 | ラウンダーを統括し、活動計画・KPI管理・報告内容の精査・改善提案などを行う事務局の運営費用。 活動の安定化と成果最大化を支える重要なコスト。 |

通常は活動費用の10%〜程度。 委託会社によっては活動費に含まれる場合あり。 |

| 活動経費 | 移動や通信、報告などの活動に付随して発生する費用。 | 交通費・車両費・通信費・報告システム利用料・販促物送料 など。 |

ラウンダー委託費用の詳細については「ラウンダーを外注(アウトソース)するのにかかる費用は?価格相場、内製化との比較や委託会社を選ぶポイントを解説」でも解説しています。

委託費用を抑えるポイント

ラウンダー委託は、業務設計や運用の工夫によってコストを大きく最適化することが可能です。ここでは、実働5時間・パートタイム型ラウンダーを想定した場合の代表的な工夫を紹介します。

1. 店舗ごとに最適な訪問頻度を設定する

全店舗を同じ頻度で巡回する必要はありません。

展開商品数や売上規模などを基準に、重要度の高い店舗は訪問頻度を高く、そうでない店舗は抑えることで、全体としてバランスの取れた効率的な巡回計画を実現できます。

このように「店舗ごとの優先度に応じた訪問頻度設計」を行うことで、活動の密度を維持しながら総コストを抑えることが可能です。

2.効率的なエリア設定で移動コストを削減する

巡回エリアを広く設定しすぎると、移動距離が増え、交通費や拘束時間が膨らみます。その結果、1日あたりの訪問軒数が減少し、1店舗あたりのコストが上昇してしまいます。

エリアは無理に広げず、効率的に複数店舗を巡回できる範囲に絞ることで、移動負担を抑えながらコストを最小化できます。やむを得ず広域エリアをカバーする場合は、複数名でエリアを分割して担当する方法も有効です。

3.アポなし訪問を可能にする仕組みを整える

訪問のたびに事前アポイントが必要な場合、日々のスケジュールが制約され、1日の訪問件数が減少します。

チェーン本部などへあらかじめ「アポなし訪問が可能な運用ルール」を了承してもらうことで、ラウンダーは柔軟に巡回ルートを組み替えながら効率的に活動でき、結果として1店舗あたりのコスト削減につながります。

4.業務範囲を明確にし、在店時間を最適化する

1店舗あたりの在店時間が長くなれば、それだけ訪問件数が減り、コスト効率が下がります。

業務範囲を明確に定義し、「必須業務」と「任意業務」を切り分けることで、現場での作業時間を適正化できます。必要以上に細かな作業を含めず、目的に直結する活動に集中させることが、成果と効率の両立につながります。

まとめ

ラウンダーの外部委託は、社内リソースの不足に悩む企業にとって、売上向上と業務効率化を実現するための強力な手段です。本記事では、ラウンダー委託のメリット・デメリット、適切なラウンダー会社を選ぶためのチェックリスト、そして費用相場とコスト削減のポイントについて解説しました。

自社の課題や目的に合わせて、最適な委託先を見つけることが成功の鍵となります。

もし「自社に最適なラウンダー委託の形を知りたい」「実際に成果を出している運用事例を見たい」という方は、ぜひ当社のサービスページをご覧ください。

店舗ラウンダーサービス(株式会社フィールドマーケティングシステムズ)

当社では、全国ネットワークのラウンダー組織と、KPI設計から報告分析までを一貫支援する運営事務局体制を強みとしています。

「成果の出るラウンダー委託」をお考えの際は、ぜひご相談ください。