覆面調査(ミステリーショッパー)とは?メリット、委託企業の選定方法、事例をご紹介

自社の店舗やサービスが顧客にどう見えているか、その「本当の姿」を把握できていますか?アンケートや売上データだけでは見えてこない、現場のリアルな実態。それを明らかにする強力な手法が「覆面調査(ミステリーショッパー)」です。

この記事では、覆面調査の基本的な知識から、導入のメリット・デメリット、信頼できる委託企業の選び方、そして具体的な成功事例まで、網羅的に解説します。覆面調査を戦略的に活用し、顧客満足度を向上させ、競合との差別化を図るためのヒントが満載です。

はじめに:店舗・サービスの“現場の実態”、正確に把握できていますか?

「お客様アンケートでは高評価なのに、なぜかリピートに繋がらない」「マニュアル通りに接客しているはずなのに、店舗によって売上に差が出るのはなぜだろう?」

多くの経営者や店舗責任者が、このような悩みを抱えています。日々のオペレーションの中では、自社のサービスを客観的に評価することは非常に困難です。従業員からの報告や売上データだけでは、顧客が実際に何を感じ、何を体験しているのか、その「生の声」を捉えることはできません。

顧客が本当に満足しているのか、不満を感じている点はないのか。その答えを知ることこそが、サービスを改善し、顧客に選ばれ続けるための第一歩です。この記事でご紹介する「覆面調査」は、そのための最も効果的な手法の一つと言えるでしょう。

覆面調査(ミステリーショッパー)とは

覆面調査(ミステリーショッパー)は、一般の顧客を装った調査員が店舗やサービスを利用し、その実態を評価する手法です。ここでは、覆面調査の定義から注目される背景までを解説します。

覆面調査の基本的な定義と目的

覆面調査(別名:ミステリーショッピング)とは、一般の消費者の立場で店舗を利用し、実態を調査する手法です。調査員は正体を明かさず、接客態度・商品知識・清掃状況などを事前に決められた項目に沿って客観的に評価し、詳細なレポートにまとめます。

この調査の最大の目的は、企業側からは見えにくい「顧客視点でのリアルなサービス実態」を可視化することです。

本部が定めたサービス基準が現場で実行されているかを確認し、課題を発見。その結果をもとに具体的な改善策を講じ、最終的に顧客満足度(CS)や売上の向上を目指します。単なる「粗探し」ではなく、サービス品質を向上させるための建設的な調査です。

覆面調査が注目される背景

現代において、覆面調査が多くの企業から注目を集めている背景には、いくつかの重要な市場の変化があります。

1. SNSの普及による顧客体験の拡散

個人の顧客体験が、SNSや口コミサイトで瞬時に広まる時代になりました。一つの不満がブランドイメージを損なうリスクがある一方、感動的な体験は強力な宣伝にもなります。このため、企業は個々の顧客接点における「体験の質(CX)」をこれまで以上に重視する必要に迫られています。

2. 市場成熟化による差別化の必要性

多くの業界で、商品や価格での差別化が難しくなっています。その中で「接客」や「店舗の雰囲気」といった付加価値が、顧客が店を選ぶ重要な基準となっています。

覆面調査は、この付加価値を客観的に測定し、強化するための具体的なデータを提供します。これにより、企業は自社の強み・弱みを正確に把握し、効果的な差別化戦略を立てることが可能になります。

覆面調査で具体的に何がわかる?調査項目例

覆面調査では、企業の目的や業態に合わせて、非常に多岐にわたる項目を調査することが可能です。これにより、店舗運営の健全性を総合的に診断できます。

例えば、以下のような項目が一般的に設定されます。

接客・コミュニケーション

・入店時の挨拶(アイコンタクト、笑顔、適切なタイミングか)

・言葉遣い(丁寧語が正しく使えているか、親しみやすさはあるか)

・ヒアリング力(顧客のニーズを的確に引き出せているか)

・商品説明(専門用語を避け、分かりやすく説明できているか、質問に的確に答えられるか)

・提案力(顧客に合った商品をプラスアルファで提案できているか)

・クロージング、退店時の対応(感謝の言葉、見送りはあるか)

クリンリネス(清掃状況)

・店舗外観、入口周り(ゴミや汚れはないか、整理整頓されているか)

・店内、商品棚(床の汚れ、棚のホコリ、商品の陳列は整っているか)

・トイレ、化粧室(清潔に保たれているか、備品は補充されているか)

・スタッフの身だしなみ(制服は清潔か、髪型や爪は適切か)

オペレーション・提供品質

・商品の提供スピード(待ち時間は適切か)

・レジ対応の正確さとスピード

・料理の見た目や温度(飲食店の場合)

・マニュアル通りの手順が守られているか

これらの項目を数値(例:5段階評価)と具体的なコメントで評価することで、「挨拶ができていない(2点)」という事実だけでなく、「スタッフ同士で私語をしていて入店に気づかなかった」といった原因や背景まで深く把握することができます。

覆面調査を導入するメリット・デメリット

覆面調査はサービス品質向上に有効ですが、導入にはメリット・デメリットの正しい理解が不可欠です。本記事では、具体的な利点と注意点を解説し、効果を最大化するポイントを探ります。

覆面調査導入で得られる5つの大きなメリット

覆面調査の導入は、現状把握に留まらず、組織全体の成長を促すきっかけにもなります。

1. 顧客視点での客観的かつ具体的な現状把握

企業の自己評価は「こうあるべきだ」という内部視点に偏りがちですが、顧客は「どう感じたか」で判断します。覆面調査は、顧客が体験するサービスを客観的な第三者の視点から評価できる手法です。

例えば「スタッフの笑顔」という項目でも、社内評価が「できている」のに対し、調査員からは「作り笑いで心がこもっていない」といった踏み込んだフィードバックが得られます。このように「事実」と「印象」の両面からのレポートは、満足度スコアだけでは見えないサービスの「本当の姿」を明らかにします。

2. サービス課題の明確化と具体的な改善策の立案

「顧客満足度の伸び悩み」といった漠然とした問題も、覆面調査で具体的な課題に分解できます。例えば「商品説明は上手いが、入店時の挨拶が不徹底」という事実が判明すれば、優先課題は「声かけの標準化」だと明確になります。

さらに、高評価店舗のコメントから「商品を手に取ったタイミングで声をかける」といった成功事例(ベストプラクティス)も見つかります。このように、問題点を特定すると同時に、具体的な改善策のヒントを得られるのが強みです。

3. 従業員のモチベーションと満足度(ES)の向上

調査結果を評価や育成に活かせば、組織が活性化します。重要なのは、調査を「減点式の監視」ではなく「加点式の成長支援」と位置づけること。高評価のスタッフや店舗を称賛・共有すれば、本人の意欲が高まるだけでなく、他の従業員にとっても目指すべき手本となり、組織全体のスキル向上と標準化が進みます。

目標が明確になることで、従業員は誇りを持って自発的にサービス向上に取り組める可能性があります。また結果を人事評価と適切に連動させれば、従業員満足度(ES)の向上にも繋がります。

4. 顧客満足度(CS)向上によるリピーター増加と売上アップへの貢献

調査で明らかになった課題の改善は、顧客満足度(CS)の向上に直結します。例えば「レジの待ち時間」という課題に対し、応援体制の見直しなどで対策すれば、顧客のストレスは軽減されます。こうした地道な改善の積み重ねが「また来たい」というポジティブな顧客体験を創出します。

満足した顧客はリピーターや優良顧客になり、良い口コミも期待できます。結果として、安定したリピート売上と新規顧客の獲得が、長期的な売上アップに貢献します。

5. 競合他社との比較による自社の強み・弱みの発見

調査対象を競合他社に広げれば、自社のサービスを相対的に評価し、市場での立ち位置を把握できます。例えば「接客は競合A社に劣るが、店舗の清潔さはB社より優れている」といった発見も可能です。

このような客観的な比較データは、自社の「伸ばすべき強み」と「克服すべき弱み」を明確にします。この分析に基づき、強みで差別化を図り、弱みを改善するなど、より戦略的な施策を立案できます。

覆面調査のデメリットと事前に理解しておくべき注意点

覆面調査には多くのメリットがある一方、デメリットや注意点もあります。事前の理解と対策が成功の鍵です。

費用対効果の見極め

専門企業への委託にはコストがかかり、特に多店舗展開の場合、全店実施は高額な投資になります。そのため、「何のために調査し、何を得たいのか」という目的を明確にし、投資に見合うリターン(売上向上や離反率低下など)が見込めるか慎重な検討が必要です。

「他社がやっているから」という理由での導入は、コストだけかかって成果に繋がらない恐れがあります。まずは一部店舗でスモールスタートし、効果を検証しながら展開するのも有効です。

調査員の質による結果のばらつき

レポートの価値は調査員の質に大きく左右されます。質の低い調査員では、評価の偏りや具体性に欠けるコメントなど、信頼性の低いデータしか得られず、的確な改善策に繋がりません。

このリスクを避けるには、信頼できる調査会社を選ぶことが最も重要です。「採用・研修制度」「業界への精通度」「品質チェック体制」などを確認しましょう。質の高い調査員は、客観的な評価能力に加え、顧客心理を読み解き、建設的なフィードバックを記述する能力も備えています。

従業員への伝え方と精神的負担の回避

従業員への伝え方には細心の注意が必要です。伝え方を誤ると「常に監視されている」という精神的負担や不信感を与え、モチベーション低下や離職を招く恐れがあります。

これを避けるには、調査の目的を丁寧に説明し、従業員の理解と協力を得ることが不可欠です。「犯人探しや減点評価ではなく、素晴らしいサービスを正当に評価し、店をより良くするための前向きな取り組みだ」と明確に伝えましょう。調査後は、悪い点だけでなく良い点を積極的に褒め、成功事例として共有することが、前向きな改善活動に繋がります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 現場の実態を客観的に把握できる | コストがかかる |

| 改善ポイントを明確にできる | 調査員の質によるばらつきがある |

| 従業員のモチベーション向上につながる | 従業員の精神的負担になることがある |

| リピーター獲得や口コミ促進に寄与する | 現場の負担が増すこともある |

| 競合比較による自社の強み発見・差別化 |

覆面調査の依頼から報告までの流れと気になる料金体系

覆面調査を専門企業に委託する場合、どのようなプロセスで進むのでしょうか。また、気になる費用はどの程度かかるのか。ここでは、当社における調査依頼から改善提案までの一般的な流れと、料金の相場や費用を左右する要因について、具体的に解説していきます。

覆面調査を専門企業に依頼する際の一般的なプロセス

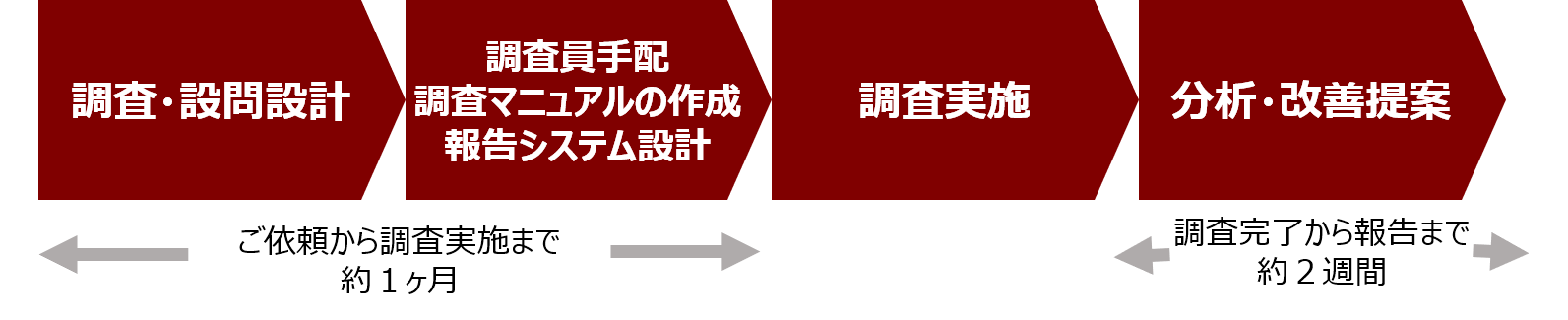

覆面調査は、思いつきで始められるものではなく、目的達成のために計画的に進める必要があります。当社に依頼した場合、一般的に以下の4つのステップで進行します。

※各所要期間は調査の規模、調査内容によって異なります。

1.調査・設問設計

以下のヒアリングを行い、調査内容、設問項目の設計を行います。

・調査目的やマーケティング上の課題

・今回の調査で明らかにしたい事柄

・店舗数、エリア、調査時間等の希望

設問項目はご要望をヒアリングのうえ、調査目的が達成できる設問を当社からご提案。当初の想定にはなくても、今後の貴社業務の改善に生かせそうな事項があれば追加でご提案いたします。

2. 調査員手配、調査マニュアルの作成、報告システム設計

調査員の手配にあたっては、調査対象となる店舗や施設と親和性の高いスタッフを優先的に選定します。たとえば、家電量販店が調査対象の場合には、普段から家電量販店を巡回しているスタッフをできる限り手配し、その知見を活かして調査を実施します。また、調査が正確かつ円滑に進むよう、調査内容や注意点を詳細に記載した調査員向けの業務マニュアルを作成します。さらに、プロジェクトごとに専用の報告システムを設計し、調査結果を多角的に分析できるよう、定量情報と定性情報の両方を取得可能な項目設計を行います。

3. 調査実施

調査員が対象の店舗(施設)に消費者として訪問し、業務マニュアルに準じて必要な項目を調査します。調査を実施した当日中に、調査報告が入力されます。

4. 分析・改善提案

調査結果を集計し、サマリー(調査全体集計と店舗個別集計)を作成します。

覆面調査の料金相場と費用を左右する要因

覆面調査の料金は、1店舗あたり5,000円から数万円程度が一般的な相場です。ただし、その幅は調査会社ごとのサービス設計やオプション内容によって大きく異なります。たとえば、調査企画費用やレポート作成費用が基本料金に含まれている場合もあれば、オプション費用として設定されている場合もあり、この違いが費用の幅広さにつながっています。

さらに、調査の規模や内容、レポートの分析深度など、さまざまな要素が最終的な費用に影響します。ここでは、費用が変動する主な要因について詳しく解説します。

調査規模(店舗数、調査員数)と料金の関係

最も分かりやすく料金に影響するのが、調査の規模です。当然ながら、調査する店舗数や派遣する調査員の人数が多ければ多いほど、総額は高くなります。1店舗あたりの調査回数を増やす場合も同様です。多くの調査会社では、調査店舗数に応じたボリュームディスカウントを設定している場合があります。まずは数店舗でのトライアルから始め、効果を見ながら対象を拡大していくというアプローチも有効です。

調査内容の複雑さ(項目数、シナリオ)と料金

調査内容の複雑さも料金を左右する重要な要素です。調査項目数が多いほど、また店舗での滞在時間が長くなるほど料金は上がる傾向にあります。また、写真撮影を依頼する場合や、調査日を指定する場合も追加料金が発生するケースがあります。

調査目的を達成するために必要な項目に絞り込むことが、コストを最適化する上で重要です。

レポートの分析深度やオプションサービスと料金

納品されるレポートの形式や分析の深さによっても料金は変わります。個店別の単純な集計レポートであれば比較的安価ですが、全社的な傾向分析、競合比較、詳細な考察などが含まれるレポートは高額になります。

上記の要因によって大きく変動するため、必ず複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することが重要です。

失敗しない!信頼できる覆面調査会社の選び方

覆面調査の成否は、パートナーとなる調査会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。数ある調査会社の中から、自社の課題解決に本当に貢献してくれる一社をどのように見極めればよいのでしょうか。ここでは、委託企業を選定する際の重要な比較ポイントと、業界別の選び方のコツを解説します。

委託企業を選定する際に比較すべき4つの重要ポイント

複数の調査会社を比較検討する際には、料金だけでなく、以下の5つのポイントを総合的に評価することが失敗しないための鍵となります。

1. 豊富な実績と専門性:業界特化型か幅広い対応力か

まず確認すべきは、調査会社の実績と専門性です。これまでにどのような業界で、どれくらいの規模の調査を手がけてきたかを確認しましょう。特に、自社と同じ業界での実績が豊富かどうかは重要な判断基準です。飲食店、小売店、美容サロンなど、業界によって評価すべきポイントや顧客の期待値は大きく異なります。業界特有の事情に精通した会社であれば、より的確な調査設計や分析が期待できます。

2. 調査員の質と管理体制:質の高いミステリーショッパーをどう確保しているか

レポートの品質は調査員の質に大きく左右されます。そのため、調査会社がどのように調査員を選考・管理しているかを確認することが重要です。

単に「登録調査員数」という数だけでなく、「どのような属性の調査員が多いのか」「どのような基準で調査員を選考しているか」に注目しましょう。

無作為に集められた調査員ではなく、経歴や適性をしっかりと確認した上で選考された調査員を起用している会社は、より信頼性の高いレポートが期待できます。調査員の質が高いほど、現場の実態をより正確に捉えた“リアルな顧客の声”を収集できる点も大きなメリットです。

3. レポートの質と分析の範囲:自社に合った納品形式を選ぶことが重要

覆面調査のレポートは、サマリーや元データのみのシンプルな納品から、詳細な分析や改善提案を含むレポートまで、サービス内容によってさまざまです。自社で分析や課題抽出を行いたい場合は、データ提供のみの会社を選ぶことで、コストを抑えて柔軟に活用することができます。一方、レポートに分析や具体的な改善案まで求める場合は、その分費用が高くなる傾向があります。

自社のリソースや目的に合わせて、「どこまでのアウトプットが必要か」を明確にし、最適なサービスを選ぶことが大切です。事前にサービス内容やレポートサンプルを確認し、自社にフィットする委託先を見極めましょう。

4. 明確な料金体系と見積もり内容

最後に、料金体系の透明性も必ず確認してください。見積もりを依頼した際に、何にいくらかかるのかが詳細に記載されているかをチェックします。基本料金に含まれるサービス範囲と、オプションとなるサービスが明確に区別されていることが重要です。「調査一式」といった曖昧な項目ではなく、「調査員費用」「レポート作成費用」「分析費用」などが明記されている方が誠実です。複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することで、コストパフォーマンスに優れた会社を選ぶことができます。不明な点があれば、納得がいくまで質問しましょう。

問い合わせ・見積もり依頼時に確認すべき質問リスト

調査会社に問い合わせる際には、以下の質問を投げかけることで、その会社の実力や姿勢を見極めることができます。またこれらの質問に対する回答の明確さ、誠実さも、信頼できる会社を見抜くための重要な判断材料となります。是非参考になさってください。

| 実績 | 「弊社と同じ(飲食/小売など)業界での調査実績はありますか?具体的な事例を教えていただけますか?」 |

| 「これまでにどのような規模の調査を手がけてこられましたか?」 | |

| 調査員の質 | 「調査員の選定基準について教えてください。」 |

| 「どのような経歴や属性の方が実際に調査員として活動されていますか?」 | |

| レポートの質 | 「調査報告は、どなたか(社員の方など)がチェックや添削をしてから納品されるのでしょうか?」 |

| 「レポートのサンプルを拝見することは可能ですか?」 | |

| 料金 | 「お見積もりの内訳を詳細に教えていただけますか?基本料金に含まれるものと、オプションになるものを明確にしてください。」 |

覆面調査の結果を最大限に活かす!具体的な改善アクションと効果測定

覆面調査は、レポートを受け取ってからが本番です。調査結果を具体的な改善アクションに繋げ、組織に定着させるための活用法を解説します。

調査レポートの読み解き方と効果的な社内共有

調査レポートのスコア(定量)とコメント(定性)を正しく読み解き、次に繋げることが重要です。

全体のスコアだけでなく、課題解決のヒントが隠れている個別のコメントに注目しましょう。例えば「清掃」のスコアが低い場合、「トイレの鏡の水垢」といった具体的なコメントに着目することで、「清掃マニュアルに鏡の拭き上げを追加する」といった具体的なアクションが見えてきます。

社内共有は、単にレポートを配布するだけでは不十分です。会議の場で経営層から調査目的と注力課題を説明し、会社としての方針を示しましょう。その際、特定の店舗や個人を批判するのではなく、「全社で取り組むべき共通課題」として提起する配慮が必要です。

ポジティブな改善指導で従業員の成長を促す

現場へのフィードバックでは、従業員のモチベーションを維持・向上させるため、「ポジティブ・フィードバック」を徹底します。

まず、高評価だった点や賞賛コメントを具体的に褒め、従業員の自信を促します。(例:「『○○さんの笑顔に癒されました』というコメントがありました。素晴らしいですね!」)

その上で改善点を伝えます。この時、「なぜできなかったのか」と詰問するのではなく、「どうすればもっと良くなるか」という未来志向で対話し、具体的で実行可能なアクションを一緒に考える姿勢が、従業員の自発的な成長を促します。(例:「次はアイコンタクトを意識してみようか」)

調査結果をオペレーションやマニュアルに反映させる

個人の頑張りに頼らず、調査で得た知見をマニュアルなどの仕組みに落とし込むことで、効果を定着させ、サービスレベルの標準化を図ります。

頻出する課題や、高評価店舗の優れた対応(ベストプラクティス)を分析し、マニュアルに反映させます。例えば、「お客様が商品を迷っている時の声がけ」が課題なら、「商品を2つ見比べ始めたらお声がけする」といった具体的な行動基準を追記します。

このように、現場の成功・失敗事例を組み込むことで、より実践的なオペレーションを構築できます。

定期調査とPDCAで継続的なサービス向上へ

市場や顧客ニーズは常に変化するため、サービス向上は一度では完結しません。覆面調査を定期的(例:半年に1回)に実施し、PDCAサイクルを回し続けることが持続的成長に不可欠です。

Plan(計画):前回の結果に基づき、次回の調査計画を立てる。

Do(実行):調査と改善策を実行する。

Check(評価):結果を分析・評価し、改善策の効果を測定する。

Action(改善):評価結果をもとに、次の計画に繋げる。

このサイクルを回し続けることで、「常により良いサービスを目指す」文化が組織に根付き、顧客に選ばれ続ける強い組織を築けます。

覆面調査(ミステリーショッパー)導入事例

ここでは、覆面調査を導入した企業が、どのような課題を解決し、どんな成果を得たのかをご紹介します。現場のリアルな課題と、それを解決するための具体的な取り組み、そして導入後の成果まで、実際のエピソードを交えながら解説します。

サービス導入前の課題:急拡大と品質維持の両立

導入企業は、高価格帯商材を扱う専門店を複数展開する小売チェーンです。

近年、急ピッチで新店舗をオープンしていましたが、

・新人スタッフの育成や接客品質の均一化

・ネット上のクレームや口コミの実態把握

・競合他社と比較した現場力の把握

といった課題を抱えていました。

特に高額な商品を取り扱う業態ゆえ、実際に商品を体験したい来店客や、専門知識に不安を持つお客様も多く、初心者にもわかりやすい接客が求められていました。「誰もが気軽に相談できるお店」を目指すなか、現場の実態を客観的に可視化し、サービス改善に活かしたいという強いニーズがありました。

取り組み内容:毎月の調査による定点観測

調査は、実際の接客体験や清掃状態を中心に、クライアント独自の調査シナリオ(例:「新しい商品を探している」「買い取りを依頼したい」など)に基づいて実施。自社店舗と競合店舗約100店舗において毎月調査を実施しました。

・定点観測による“クオリティ維持”のモニタリング

・評価はスコア制で数値化し、全店舗へフィードバック

この仕組みを通じて、現場の実態把握と改善アクションの高速サイクルを実現しました。

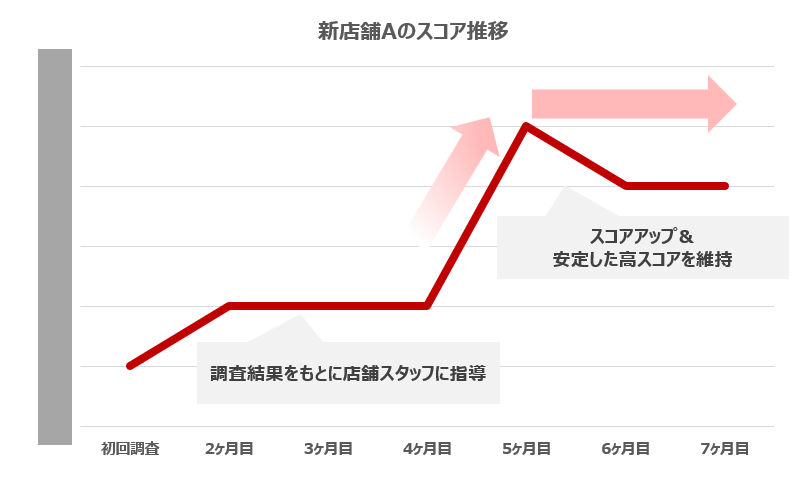

覆面調査導入による成果

課題の「見える化」→個別指導→再調査という改善サイクルを繰り返すことで、点数は着実に向上。

とくに新店舗では、初回は低スコアであるものの、指導とチェックを繰り返すことで、スコアの上昇と維持が実現し、現場力の底上げに直結しました。

まとめ:覆面調査活用し、顧客に選ばれ続ける企業へ

この記事では、覆面調査(ミステリーショッパー)の基本から、メリット・デメリット、企業の選び方、そして結果の活用法までを網羅的に解説してきました。

覆面調査は、アンケートや売上データだけでは決して見えてこない、現場のリアルな強みと弱みを可視化することで、具体的な改善アクションへと繋げることができます。

自社サービスの「本当の価値」をより多くのお客様に届けたい、顧客との信頼関係をさらに深めたいとお考えでしたら、覆面調査は有効な選択肢の一つです。信頼できるパートナー企業と共に現場のリアルな声を把握し、戦略的に改善を重ねることで、ビジネスは一段と成長することができます。

覆面調査の導入をご検討の際は、どうぞお気軽にFMSまでご相談ください。貴社に最適な調査設計から運用まで、丁寧にサポートいたします。