知っておきたいフィールドマーケティングの基礎をラウンダー専門会社が徹底解説

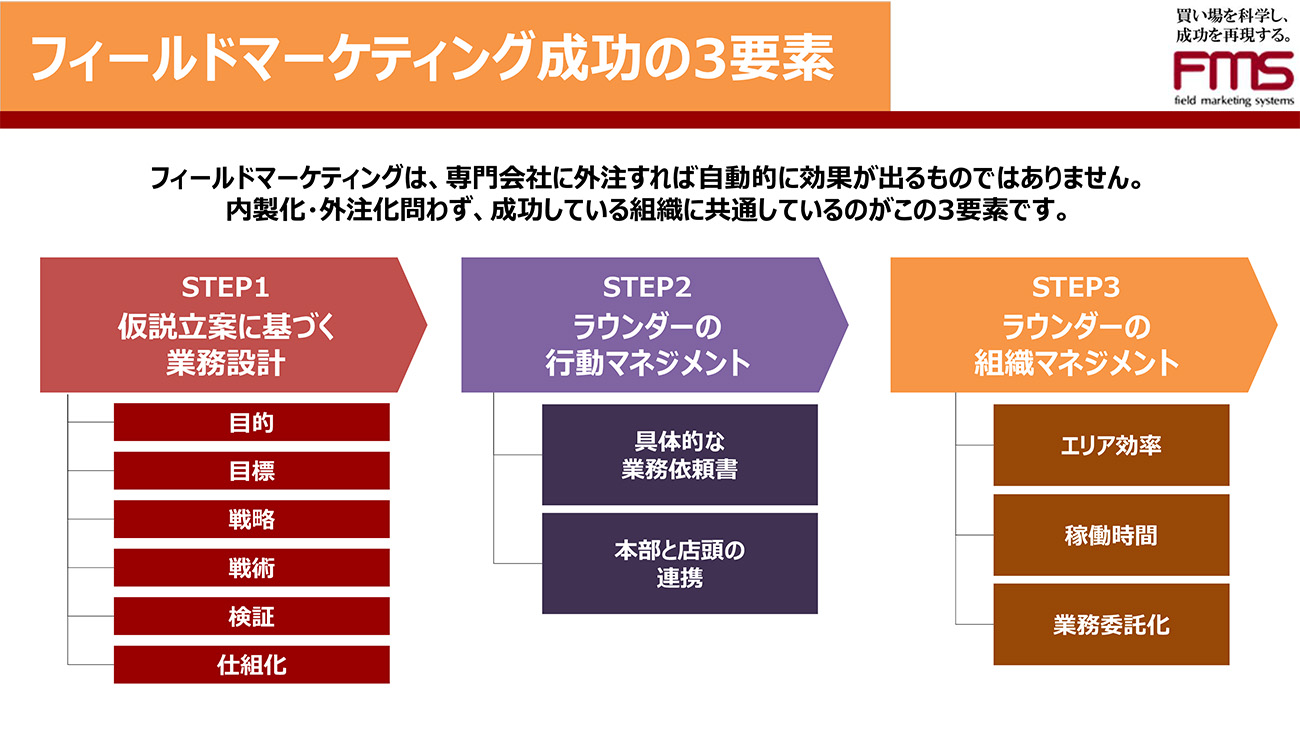

フィールドマーケティングは、専門会社に外注すれば自動的に効果が出る、というものではありません。もし外注を検討されているのであれば、まずは内製で成果を出せないか、という観点で、FMSの知見をご活用いただきたいと考えています。

フィールドマーケティングとは、メーカーの営業社員や専門スタッフ(以下総称して、「ラウンダー(フィールドスタッフ)」と記載)が店舗を定期的に訪問し、各店舗と信頼関係を築き、販売戦略どおりの買い場を構築して売上を上げることです。

店頭は購買の最終段階に位置するため、最前線で活躍するラウンダー(フィールドスタッフ)のマネジメントは売上に直結する重要な要素となります。

成功の鍵は業務設計の有無

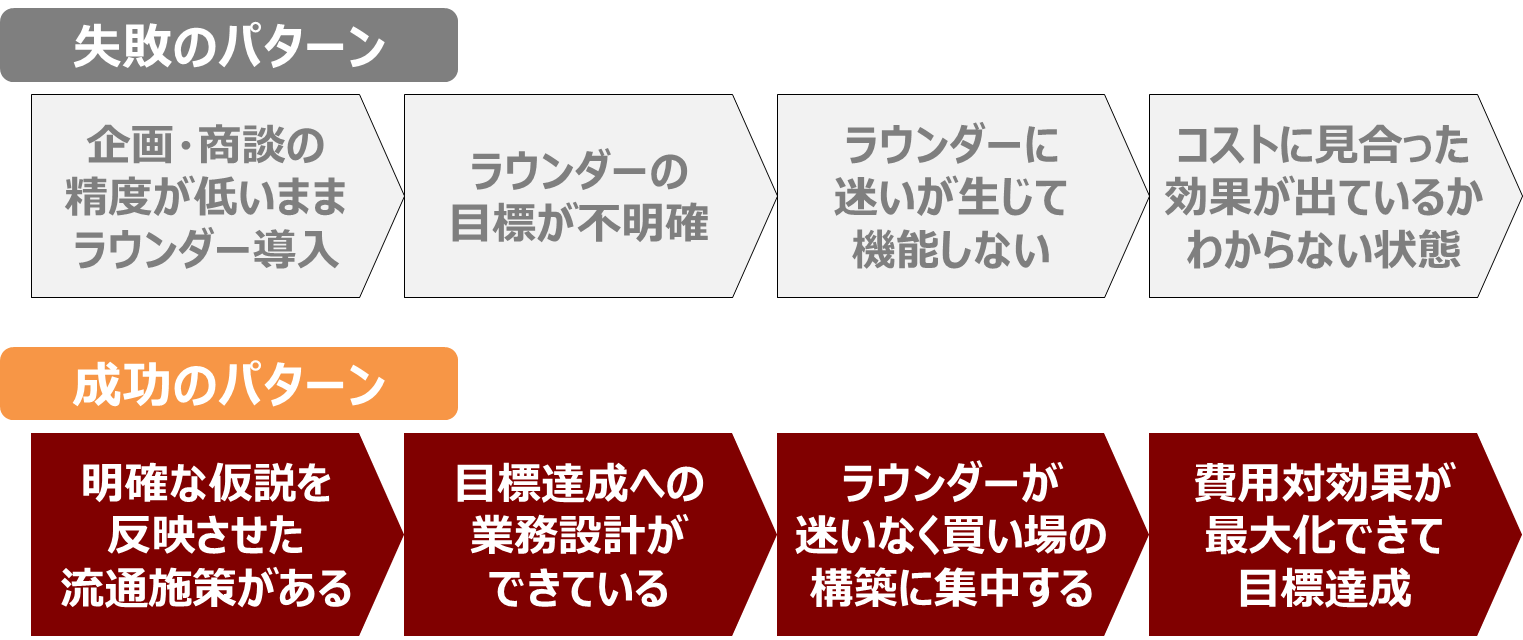

フィールドマーケティングに新たな予算を投入する場合、仮説立案に基づく業務設計がされているかどうかが、失敗と成功を分ける重要な要素となります。

新築の注文住宅の発注を考えてみてください。

どのような物件を、どこにいくらで建てるのか?自分の生活スタイルや希望をしっかり考え抜いた施主だけが、建築メーカーとうまく連携し、後悔しない理想の家を入手することができます。

今回は、FMSが長い時間をかけて培ってきた成功に必要な3つの要素をご紹介します。

この流れに沿ってフィールドマーケティングの極意を解説いたします。

STEP1:仮説立案に基づく業務設計

まずは仮説立案に基づく業務設計を行います。

業務設計というと難しく感じるかもしれませんが、目的、目標、戦略、戦術の4つをまとめ、PDCAで回すサイクルを作るという基本的な内容です。目的

フィールドマーケティングを導入することで達成したい目的を明確にします。目的は、後に設定する目標、戦略、戦術に繋がりますので、業務設計の中でも最重要事項となります。

シンプルな言葉で表現できるものにすると、社内で共通理解がしやすくなります。

例:新しい業態(チャネル)で売上・利益の柱をつくること

2. 目標

目的を達成するための目指すべき道筋を設定します。目的達成のための道筋は一つとは限りません。

現実的でポテンシャルが高いものを選択し目標とすると良いでしょう。

例:新業態(チャネル)の納品実績前年比110%アップ

3. 戦略

戦略とは、目標達成に向けて有限であるリソースをどこに集中させるかということです。

具体的には、予算を投入してフィールドマーケティングを行う対象を選択します。

1:訪問先(エリア・チェーン・店舗) ・・・ どのエリアのどの店舗に巡回するのか

2:訪問頻度 ・・・ 1店舗月に何回訪問するのか

3:時期 ・・・ 年間通してなのか新商品発売時期など一定の時期に集中させるのか

4:理想の売り場の状態(=買い場) ・・・どのような売り場を作ることに注力するのか

訪問先については、売上上位店だけを選定するのではなく、来店客層(オフィス街、住宅街 など)をもとに、ポテンシャルも考慮して選定することが理想です。

理想の売り場の状態例:定番売り場の拡大

4. 戦術

戦術とは、目標達成に向けた具体的な方策を表します。

理想の買い場を作り上げるために「ラウンダー(フィールドスタッフ)が店頭で何をするか」「ラウンダー(フィールドスタッフ)をどうマネジメントするか」を決定します。

※「ラウンダー(フィールドスタッフ)の行動マネジメント」「ラウンダー(フィールドスタッフ)の組織マネジメント」については、次回詳細の解説をします。

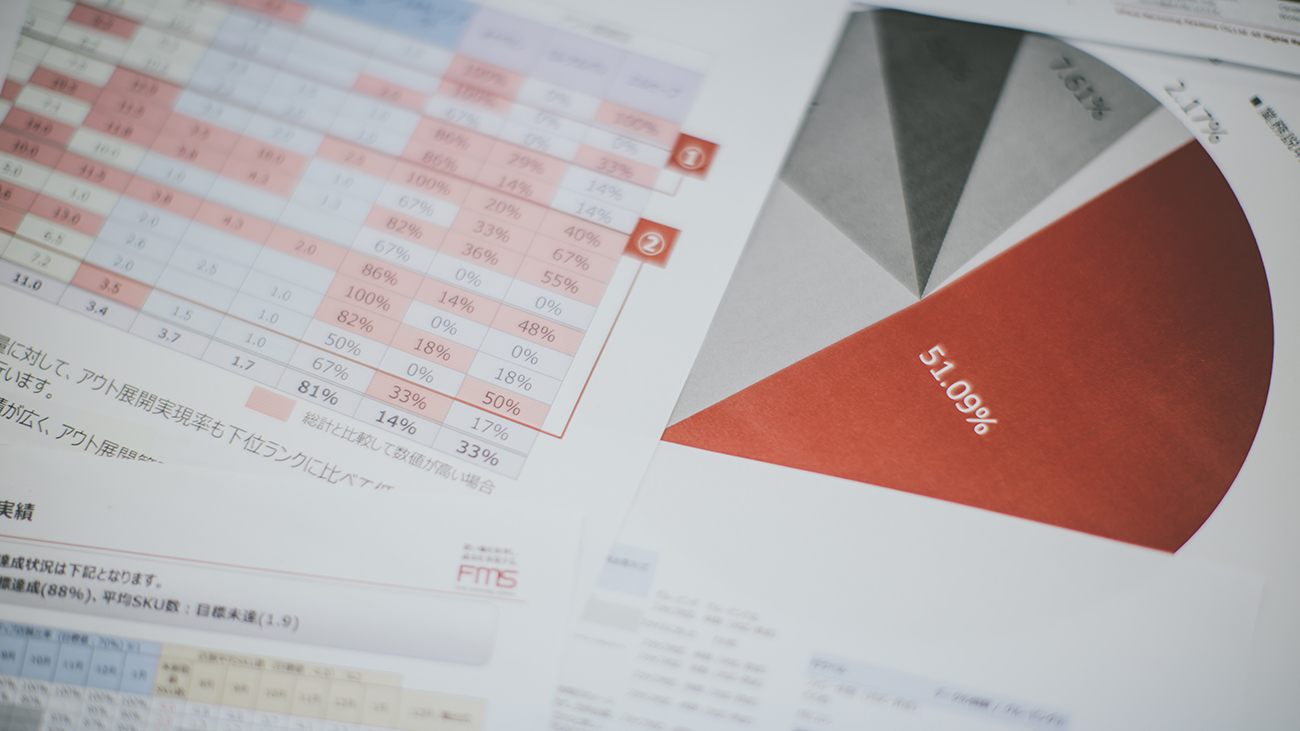

5. 検証

「戦術」の進捗管理と目標達成にむけた効果測定を行います。そのためには、検証を想定した報告項目の設計を行っておくことが非常に重要となります。

6. 仕組化

成功事例を再現させるために、ルール化、マニュアル化を行い「運用フロー」を作ります。

目的、目標、戦略、戦術の4つをまとめ、PDCAを回し、仕組化するコツは、内製化・外注化問わず、本部とラウンダー(フィールドスタッフ)側それぞれにPDCAサイクルを回す事務局を設けることです。

(事務局に関してはこちらの記事もご参照ください。

5分でわかる!効果が出せるラウンダーの「運営事務局」)

業務設計なしで巡回を開始すると、ラウンダー(フィールドスタッフ)が営業社員の小間使いのような役割となってしまい、店舗の定期的な訪問による信頼関係の構築が叶わないため、販売戦略どおりの買い場の実現につながらないといった不整合が起きます。また、軌道修正の必要に気づいても検証しにくく、どのようにその不整合を解決すればよいかわからなくなってしまいます。

STEP2:ラウンダーの行動マネジメント

店頭における実現率を上げるコツは、2つあります。

1:業務依頼書の精度

2:本部と店頭の連動

1. 業務依頼書の精度

ひとつ目のコツは、ラウンダー(フィールドスタッフ)への業務依頼書が具体的であることです。

いつ(When)、誰が(Who)、どこの店舗で(Where)、どの商品と販促物を使って(What)、どのように展開するのか(How)、その企画を具現化するためにどうやって店舗の担当者を説得するかがわかるように作りこみます。

フィールドマーケティングに成功している会社は、「小学生でもわかる」レベルの依頼書をもとに、ラウンダー(フィールドスタッフ)が迷いなく買い場の構築に専念することができるようになっています。

業務依頼書は、チェーン本部ごとに作成し、本部商談のサイクルに合わせて更新されるのが理想です。

2. 本部と店頭の連動

もうひとつのコツは、営業(本部)とラウンダー(店頭)の連携です。

メーカーのチェーン本部営業担当が実施する本部商談を具現化させるためには、各店舗の状況に合わせた対応が必要となります。店舗担当者の特徴に合わせた説得材料やコツ、販促物やプロモーションに関する店舗からの要望などの報告をラウンダー(フィールドスタッフ)から受け取り、可能な限り早めの対応を行います。

逆に、ラウンダー(フィールドスタッフ)は店頭で得た情報をいち早く営業(本部)に共有し、本部商談に活かします。

時には一緒に店頭を訪問することもあります。双方協力体制を築くことが重要です。

社員ができないことを専門会社に外注したところで、成功は望めません。フィールドマーケティングのアウトソース化は、しっかりと計画された業務を的確に実施するという条件下で貢献できるサービスだからです。

STEP3:ラウンダーの組織マネジメント

ラウンダー(フィールドスタッフ)ひとりひとりの行動のマネジメントと両輪をなすのが、組織のマネジメントです。

ラウンダーの組織マネジメントは3つの要素で成果を期待できるように設計します。

1:エリア効率

2:稼働時間

3:業務委託契約化

1. エリア効率

1人のラウンダーの巡回エリアを狭く設定することで、移動時間を減らします(エリアにもよりますが、自宅から半径50km以内が理想です)。仮に1日に訪問する店舗数を3店舗から5店舗に増やすことができれば、費用対効果は約1.7倍になります。

※1店舗当たりではなく、1日当りで費用設定している場合を前提としています。

2. 稼働時間

店舗での作業時間を10時~16時に集中させます。

この時間帯は店舗の朝の品出し作業も終わっているころで、且つお客様も比較的少ないため、店舗担当の方に待たされることがありません。

店舗担当者との良好な関係も期待でき、効率よく買い場の構築ができます。

3. 業務委託化

専門会社への外注、直接契約のどちらに関しても、業務委託化することにより、「変動費化」と「改正労働契約法(改正労働契約法「5年ルール」とは?)への対応」の2つのメリットがあります。

人的資源の変動費化が実現できれば、万が一プロジェクトが終了することになったとしても、ラウンダー(フィールドスタッフ)にかかっていた費用も圧縮することができるため、結果的に損益分岐点を下げることが可能です。また、あまり知られていないことですが、専門会社との契約と同じ様に、ラウンダー(フィールドスタッフ)個人とも直接業務委託契約を締結することが可能です。

雇用の場合は例え有期雇用であっても、5年を超えて継続雇用した場合は、労働者が望めば無期雇用に転換しなければならなくなりましたが、業務委託ではそのような制限はありません。

まとめ:フィールドマーケティングの基礎

今回は、「専門会社に外注すれば成功すると勘違いしてはいけない」という観点でフィールドマーケティングの基礎をお伝えしました。

FMSでは、クライアント企業様専用の事務局を構え、上流から下流まで工程全体を俯瞰した業務設計支援を行っています。創業からこれまでの成功実績を基にした、ノウハウや知見が、少しでも貴社のビジネスのお手伝いになれば幸いです。