店頭調査とは?調査の種類や手順、委託会社の選び方まで徹底解説

実店舗における販売状況や顧客動向の把握に効果的な「店頭調査」について、その意味、具体的な調査手法、成功事例、依頼先の選定方法、費用相場まで、幅広く解説いたします。基本から丁寧にご紹介しておりますので、メーカーのマーケティング担当者様、営業担当者様をはじめ、実店舗のマーケティング改善をお考えの皆様に、ぜひご参考にしていただければ幸いです。

店頭調査とは?その目的とメリット

本章では、店頭調査の意味や概要、必要性、そして実際に調査を行うことで得られるメリットについて詳しく解説します。

店頭調査の意味と概要

店頭調査とは、実際の店舗において消費者の購買行動や売り場の陳列状況、価格設定、接客対応などを直接観察・記録する調査手法です。これにより、企業は店舗運営の現状把握や問題点の洗い出し、改善策の策定に役立つ具体的なデータを収集することができます。

また、覆面調査(ミステリーショッパー)を活用して、実際の消費者視点から接客態度やサービスの質を評価し、フィードバックを得ることで、消費者体験の向上を図る事例も見受けられます。さらに、施設や設備の運営管理・品質チェックにおいては、店舗内の環境や設備の状態を定期的に確認することで、迅速なメンテナンスや改善策の策定に役立てられており、これらの取り組みが実店舗全体のパフォーマンス向上に寄与しています。

なぜ店頭調査が必要なのか?

現代の実店舗経営において、オンラインでの販売促進やデジタルマーケティングが普及している一方で、店舗に訪れる消費者の実態を把握することは依然として重要です。店頭調査を行うことで、実際の消費者の動線や購買パターン、さらには店内の雰囲気や従業員の接客態度など、数値化しにくい要素を明らかにすることができます。

たとえば、商品の陳列方法やプロモーション施策が購買活動にどのように影響しているのかを具体的に把握できれば、改善点が明確になります。また、競合店舗との比較や、地域ごとの消費者傾向の違いを把握するためにも、店頭調査は欠かせない施策となっています。さらに、店舗運営における即時の改善策を実施するためのフィードバックとしても非常に有効であり、調査結果をもとに迅速な対応を行うことで、売上の向上や顧客満足度の向上につながるといった具体的な効果が期待されます。

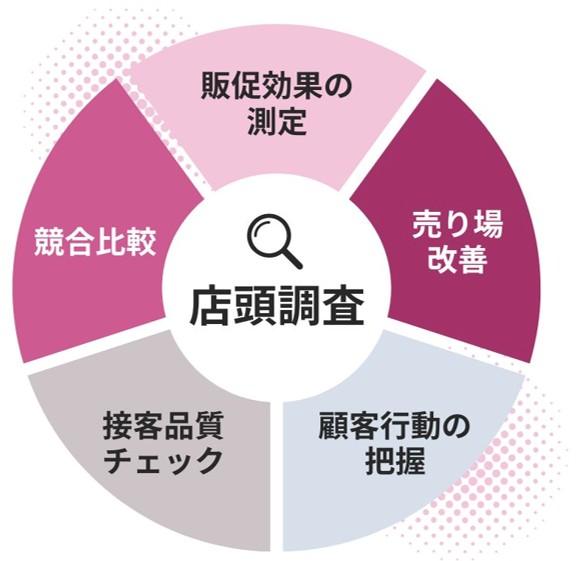

店頭調査で得られるメリット

店頭調査を実施することにより、企業は様々な具体的なメリットを享受できます。

売り場状況を可視化できる

第一に、売り場での陳列状況やプロモーション状況を可視化することで、売上データだけでは把握しにくい、店舗ごとの好不調の要因を明確にできます。これにより、各店舗の状況に応じた改善策の策定が可能となり、効果的なプロモーションや商品陳列の見直しに直結します。

リアルな店舗運営の実態を把握できる

第二に、店頭での接客対応や販促活動の運用状況といった、リアルな店舗運営の実態を把握できる点が挙げられます。たとえば、スタッフがどのように顧客に声をかけているか、販促物が適切に設置・活用されているか、店舗独自のオペレーションにどのようなばらつきがあるかなど、数値化しにくい「現場の質」を可視化できます。こうした情報は、接客品質の底上げや本部施策の徹底度の検証、改善指示の精度向上につながります。

競合企業・競合店舗との比較ができる

第三に、競合との比較を通じて、自社の強みや弱みを明確にし、競争優位性を確立するための戦略立案に役立てることができます。

メーカーの場合は、同一店舗内で自社商品と競合商品の陳列数や売価、プロモーション内容などを比較することで、自社商品の見え方や訴求力を客観的に評価し、改善点を洗い出すことが可能です。たとえば、競合の販促施策や棚展開の強さを可視化することで、自社の販売戦略の調整に活用できます。

一方、小売業やサービス業の立場では、自店舗と競合店との売り場、価格戦略、接客スタイル、キャンペーン展開などの運営面での違いを把握することができます。これにより、自社の強化ポイントを客観的に見直し、店舗運営の質や接客レベルの向上、リピート獲得施策の立案といった改善につなげることが可能です。

どちらのケースにおいても、定期的な店頭調査を継続することで、長期的な市場動向や消費者ニーズの変化を捉えやすくなり、柔軟に対応できる運営体制の構築が期待できます。

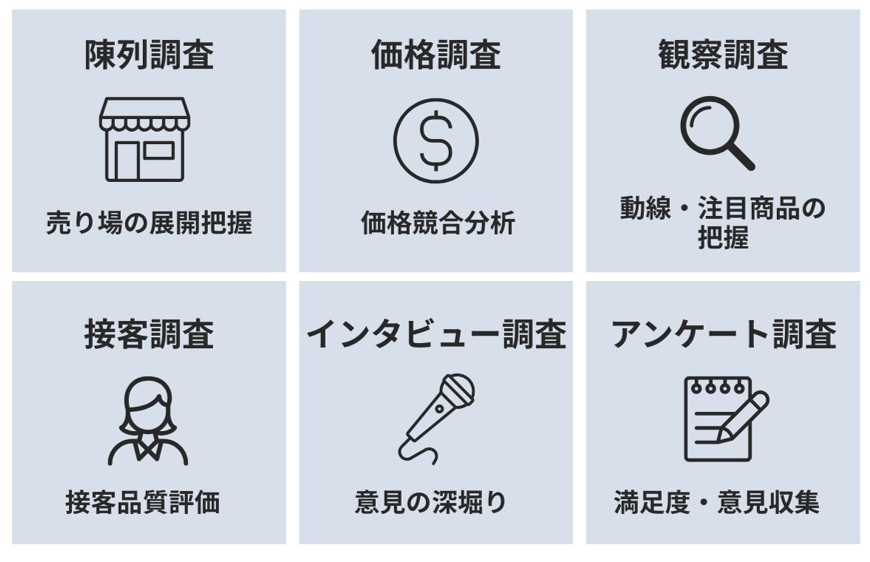

店頭調査の種類と手法

本章では、陳列調査、価格調査、観察調査、接客調査、インタビュー調査、アンケート調査、など、さまざまな店頭調査の手法とその特徴について、具体例と比較表を交えて詳しく解説します。

陳列調査:効果的な売り場作りに活かす

陳列調査は、店舗内で対象商品がどのように売り場展開してあるかを把握するための調査です。具体的には、店舗内での対象商品売り場の位置や、対象カテゴリー棚内での商品の陳列状況、販促物などのプロモーション施策の実施状況などを調査し、効果的な売り場作りに向けた改善点を洗い出します。

たとえば、ある店舗では新商品の発売に合わせて販促什器を用意していたものの、什器が設置されておらず、商品が通常棚の目立たない位置に陳列されていたケースがありました。調査によってこの事実が判明し、販促什器の設置を徹底したところ、商品の視認性が向上し、販売数が改善されました。このように、陳列調査は施策の“実施漏れ”や“設置ミス”の発見にも有効です。

価格調査:競合他社の価格戦略を分析する

価格調査は、対象となる商品の価格設定や、競合他社との価格比較を行う調査手法です。実店舗での実際の価格を調査することで、競争環境における自社商品の位置づけや、販売戦略の再検討につながります。たとえば、自社の価格が競合商品と大きく乖離している場合、その理由を探り、適正な価格設定に調整するためのデータとして活用できます。また、価格調査により、消費者が感じるコストパフォーマンスの評価も把握でき、プロモーションや割引キャンペーンの効果測定にも役立ちます。

調査方法としては、事前に用意された商品リストに沿って販売価格をチェックしていくデータ収集が一般的です。これにより、市場動向や消費者の価格感度を反映した柔軟な価格戦略の構築が可能となり、企業の競争力向上に寄与します。

観察調査:消費者の行動を直接観察する

観察調査とは、店舗内における顧客の行動や動線、商品への関心の示し方などを記録・分析する調査手法です。実際の購買行動を観察することで、売り場レイアウトや陳列方法、接客動線の改善に活かすことができます。

観察調査には大きく分けて、以下の2つの方法があります。

①現地直接観察(調査員による行動記録)

調査員が来店客に扮して店内を巡回し、顧客の通行経路、立ち止まる時間、商品棚への関心度などを自らの目で観察・記録する方法です。たとえば、「どの販促棚の前で顧客が立ち止まるか」「POPの有無で注目度が変わるか」など、数値化しにくい情報を把握するのに適しています。

ただしこの方法は、店舗に調査を知らせずに行う「覆面形式」の場合、店内での長時間滞在は不審に思われる可能性があるため、1回あたりの観察時間はおおむね1時間程度が限度です。一方、小売業自身が実施する場合は、比較的柔軟な時間設定や観察範囲の拡大が可能となります。

②定点カメラ観察(映像記録による行動分析)

店舗内にカメラを設置し、顧客の動線や行動を映像として記録・分析する方法です。特定の棚前での滞在時間や通行頻度など、時間経過とともに蓄積されるデータを定量的に分析できるため、動線設計や販促物の効果測定に活用されます。

カメラを使うことで長時間にわたる観察や多人数の行動把握が可能になる一方で、プライバシー保護の観点からは十分な配慮が求められます。また、この方式も基本的には小売業側での実施が前提となるため、メーカーなどが単独で行うには店舗側との協力関係が不可欠です。また、費用は調査員による現地観察型と比較すると非常に高額です。

接客調査:基本的に覆面で消費者体験を評価する

接客調査は、いわゆる覆面調査(ミステリーショッパー)のことで、実際の顧客になりすました調査員が店舗を訪れ、接客態度や店舗の雰囲気、商品の品揃えなどを評価する手法です。この手法は、通常の顧客としての体験を通して得られるリアルなフィードバックを重視しており、店舗運営の隠れた問題点や改善ポイントを発見するのに非常に有効です。たとえば、従業員の対応の丁寧さ、商品の補充状況、店内の清掃状態、オペレーションなど、普段の運営では見落としがちな点を明らかにすることで、具体的な改善策の策定につなげることができます。また、調査結果は匿名で報告されるため、店舗側も率直な意見を受け入れやすく、実際のサービス改善に迅速に反映させることが可能です。

この接客調査は、一般的には小売店舗側のサービス品質を測定する目的で実施されるケースが多い一方で、メーカー側の立場から活用されることもあります。たとえば、自社商品の知識が店舗スタッフにどの程度浸透しているか、推奨すべきポイントがしっかり伝えられているか、また競合商品との比較の中でどのように案内されているかなど、現場での“売られ方”を把握する目的で実施されます。こうした情報は、店頭施策の見直しや販促ツールの改善、新商品の訴求方法の検討において非常に重要な示唆をもたらします。

接客調査は多くの場合、専門の調査会社に委託され、外部の第三者による客観的な評価が得られる点も大きなメリットです。特にブランドイメージの維持・強化を重視する大手チェーン企業では、全国の店舗を対象に定期的なミステリーショッパー調査を実施し、サービスレベルの均質化と継続的な改善に役立てられています。

インタビュー調査:顧客に直接質問して深堀りする

インタビュー調査は、調査対象となる顧客に対して直接インタビューを行い、意見や感想、具体的なニーズを掘り下げる手法です。この手法は、単に行動を観察するだけでは得られない、顧客の心理や意識、購買に至った理由などの背景情報を詳細に把握するのに最適です。例えば、ある商品に対して「なぜ購入を決断したのか」「他の商品との違いは何か」といった具体的な質問をすることで、消費者が感じる価値や期待を明確にすることができます。また、対面での質疑応答を通じて、顧客との信頼関係が構築されるため、より深い洞察が得られ、今後のマーケティング戦略の改善に大いに役立ちます。

インタビュー調査は、質的データを収集するために時間と労力を要する反面、得られる情報の深さは他の手法に比べて非常に高く、製品改良や新サービスの開発においても貴重な資料となります。調査員は、聞き取りの技術や質問の仕方に工夫を凝らし、顧客が本音を語りやすい環境づくりに努めることが求められます。

店頭アンケート調査:顧客の意見を集める

店頭アンケート調査は、来店した顧客に対して簡単な質問票を配布し、意見や評価、改善点などを迅速に収集する手法です。この方法は、調査対象となる顧客数を大幅に増やすことができるため、統計的に有意なデータを短時間で集めることが可能です。たとえば、商品に対する満足度、店舗の清潔感、従業員の接客態度など、具体的な項目ごとに回答を求めることで、全体的な顧客満足度や改善すべきポイントが明確になります。

一方で、実施にあたっては店舗や施設の協力が不可欠であり、アンケートの配布や回答依頼を行うには、事前に施設側の許可を得る必要があります。許可が得られなければ実施自体が難しくなるため、事前調整や説明の手間が生じる点には留意が必要です。

覆面調査と公開調査の違い

店舗の売り場状況や接客品質を把握するために行われる「店頭調査」には、大きく分けて「覆面調査(ミステリーショッパー)」と「公開調査(身元を明かして行う調査)」の2つの手法があります。どちらも現場の実態を把握するために有効な手段ですが、それぞれに特徴と向き不向きがあるため、目的に応じた使い分けが重要です。本章では、それぞれの調査手法のメリット・デメリットを整理し、実施時の判断基準をご紹介します。

覆面調査(ミステリーショッパー)の特徴とメリット・デメリット

覆面調査とは、調査員が消費者として店舗を訪問し、実際の接客や売り場の状態を第三者視点で記録・評価する手法です。店舗スタッフには調査の実施を伝えず、日常業務のなかで自然な振る舞いが観察されるため、「現場の実態」をつかむのに非常に適しています。

覆面調査のメリット

最大の利点は、スタッフが“見られている”という意識を持たないまま接客にあたるため、通常時のオペレーションや接客態度をそのまま確認できる点にあります。これにより、本部の指示が実際に現場でどう運用されているかを、誇張や調整のない“現場の声”として把握することが可能になります。陳列調査も同様に、ありのままの売り場の状況を把握することが可能です。

さらに、調査実施のために小売店側に連絡や許可をとらずに実施するケースが多いため、事前準備の手間が少なく、調査の導入ハードルが比較的低い点も企業側にとっては魅力です。広範囲にわたるチェーン店の調査などでもスピード感を持って実施できるのが特徴です。

覆面調査のデメリット

一方で、調査員が身元を明かさず実施するため、店舗スタッフへの聞き取りや写真撮影など、より深い情報取得には制限が生じます。また、販促物や陳列状況を確認して未設置が発覚しても、その場で設置作業を行うなどの是正対応は難しく、調査はあくまで“把握”にとどまりがちです。

加えて、現場が調査の存在に気づいてしまった場合、不審に思われトラブルになる可能性もあります。

公開調査の特徴とメリット・デメリット

公開調査は、調査員が事前に店舗側に訪問の目的や所属を伝えたうえで調査を行う方法です。店舗関係者の理解を得て実施するため、ヒアリングや写真撮影、販促物の設置確認・是正など、調査項目の幅が広がります。

公開調査のメリット

公開調査の強みは、調査員が店舗スタッフとコミュニケーションを取りながら、必要な確認や情報収集を丁寧に行える点にあります。店舗担当者に直接質問したり、バックヤードの確認、販促物の補充状況など深堀調査が可能です。

ワンストップで対応できる形で、プロモーションの徹底や陳列管理に直結します。ただし、こうした実務的な対応は、一般的な調査員では難しい場合も多く、日頃から店頭業務に携わっているラウンダーが調査員を兼ねるケース(いわゆるラウンダー会社による店頭調査)だからこそ実現できるサービスといえます。現場状況を理解したうえで迅速に対応できる人材を起用することで、より実効性のある改善が可能になります。

さらに、写真撮影を伴う調査にも適しており、店舗側に許可を得た上での撮影が可能なため、レポート品質も高くなります。現場に対してオープンな立場で臨むことから、定期的なチェック体制を構築したい企業にも向いています。

公開調査のデメリット

公開調査には訪問先との事前調整や許可取得が必要な場合が多く、調査実施までに一定の工数がかかるという側面もあります。小売店舗が調査対象となる場合は、各店舗に協力を依頼する必要があり、対応可否やスケジューリングの負荷も想定しておくべきでしょう。

さらに、公開調査は店舗スタッフに調査の実施が知られる形となるため、「自分たちの業務に不満があるのか」と誤解される可能性もあります。そのため、事前に調査の目的や意図を丁寧に伝え、現場スタッフに理解と協力を得たうえで実施することが、円滑な調査のために不可欠です。こうしたコミュニケーションの有無が、調査の成果や現場の協力度に大きく影響を与えることもあるため、配慮が求められます。

また、スタッフが調査に気づいた状態で対応することから、接客態度や売り場の状態が“調査仕様”に変化してしまう可能性がある点も踏まえる必要があります。

調査手法の使い分け:目的に応じた最適な選択を

調査を実施する際は、下記のような視点から手法を選ぶと効果的です。

◆覆面調査が適している場面

・日常業務の接客や売り場展開がどのように行われているか把握したい場合

・本部指示が店舗現場で正しく運用されているか確認したい場合

・手軽に広範囲の実態をチェックしたい場合(短期・多拠点)

◆公開調査が適している場面

・販促物の設置状況を確認したうえで改善アクションまで行いたい場合

・店舗スタッフにヒアリングを行い、背景や運用実態を把握したい場合

・写真付きでの記録、詳細な情報取得が必要な場合

・現場の理解を得ながら、定期的にチェック&改善サイクルを回したい場合

店頭調査の具体的な実施手順

本章では、店頭調査を成功させるための具体的な実施手順を、調査目的の設定から報告書作成までの各ステップに沿って詳細に解説します。

調査目的の設定

店頭調査を開始するにあたり、まずは明確な調査目的を設定することが重要です。調査目的が明確であれば、どの情報が必要で、どのような改善策を講じるべきかが自ずと整理され、効果的な調査計画を立案することができます。たとえば、新商品の導入効果を検証するのか、既存商品の販売促進を図るのか、または店舗全体の顧客動線を改善するのか、といった具体的な目的設定が求められます。これにより、調査項目や質問内容、調査手法の選定など、後続のステップにおいて無駄なくリソースを集中でき、最終的には経営判断に直結する有益なデータを得ることが可能となります。関係者全体で共有すべき調査目標を明確にし、具体的な数値目標や改善指標を設定することで、プロジェクト全体の進捗管理や成果の評価がより容易になります。

調査方法の決定

調査目的と対象が明確になったら、次に最適な調査方法を決定します。観察調査、インタビュー、アンケート、ミステリーショッパーなど、各手法のメリット・デメリットを比較検討し、目的に合致した方法を採用することが成功への鍵となります。実施可能なリソースや時間、コストなどを考慮に入れながら、複数の手法を組み合わせることで、より多角的な視点からデータを収集し、結果の信頼性を高めることができます。さらに、調査方法の決定時には、事前にパイロット調査を実施して、手法の妥当性を確認するなど、リスク管理も重要なポイントとなります。

調査対象の選定

調査目的に基づき、調査対象となる店舗や顧客層を選定します。対象となる店舗の規模や立地、客層など、さまざまな要素を考慮して、調査結果が全体のマーケットに対してどの程度有用かを見極めることが重要です。例えば、都市部と地方の店舗では顧客の行動パターンが大きく異なるため、調査対象の選定時には地域性も考慮する必要があります。さらに、調査対象となる期間や時間帯を設定することで、より正確なデータを収集し、分析の信頼性を高めることができます。これらの選定は、調査の全体的な戦略に大きな影響を与えるため、十分な検討が求められます。

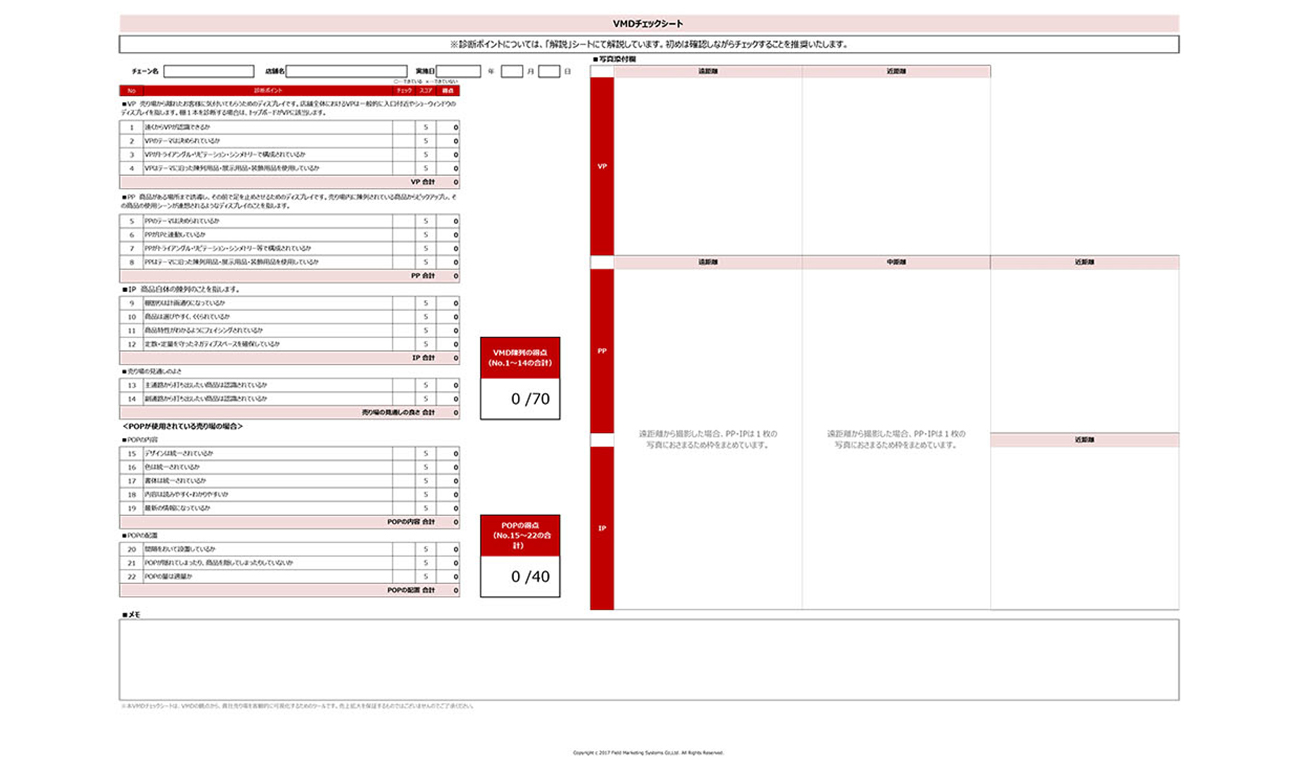

調査票の作成

調査票は、調査内容を体系的に整理し、必要な情報を効率よく収集するためのツールです。具体的には、各項目の質問内容や回答形式(選択式、自由記述式など)を明確に定め、回答者が直感的に回答できるような設計が求められます。調査票の設計段階で、目的に沿った質問項目を十分に盛り込み、また無駄な質問や曖昧な表現を避けることで、後日のデータ集計や分析がスムーズに進むように工夫する必要があります。実際の運用前に、内部でテスト実施を行い、回答者からのフィードバックを受けて改善するプロセスも欠かせません。

覆面調査(ミステリーショッパー)の調査票で取り扱う項目をまとめたセルフチェックシートをダウンロード資料としてご用意しています。

調査の実施

計画に基づいて実際の調査を実施する段階では、調査員の育成や現場でのフォローアップが重要となります。例えば、店舗内での調査実施中に予期せぬトラブルが発生した場合、迅速に対応し、調査の品質を維持するためのマニュアルが用意されていると安心です。

また、調査中に得られる詳細なデータは、その場で正確に記録されることが不可欠です。そのため、調査員が迷わず、かつ漏れなく報告できる報告ツールや入力インターフェイスをあらかじめ準備しておく必要があります。

実施後の振り返りや、関係者との情報共有を通じて、次回以降の調査の質の向上を図ることが大切です。

データの集計と分析

調査が完了した後は、収集したデータを体系的に集計し、詳細な分析を行います。定量的なデータは集計し、グラフや表を作成することで視覚的にも理解しやすく整理します。また、定性的な情報については、内容を整理・分類し、主要な傾向や問題点を抽出する作業が必要です。こうした分析結果は、店舗運営の改善策として具体的な施策に落とし込むための基礎資料となり、経営層への報告書作成や、現場でのフィードバックにも直結します。

報告書の作成

最終段階として、調査結果を基にした報告書の作成を行います。報告書は、調査の目的、方法、結果、そしてそこから導き出される具体的な改善策を明確に記述することが求められます。読み手が直感的に理解できるよう、グラフや表を活用し、論理的かつ分かりやすい文章でまとめる必要があります。特に、調査結果から導かれる提案は、実店舗の運営改善に直結するため、具体的かつ実現可能なアクションプランとして示されるべきです。

店頭調査の導入事例

ここでは、実際に店頭調査を導入した企業の具体的な事例をご紹介します。各社が抱えていた課題や、調査を通じて得られた気づき、そこから生まれた改善施策の方向性などを通じて、店頭調査の有効性と活用の可能性を具体的にイメージいただけます。

洋酒メーカー様:陳列・価格調査の導入事例

年間を通じた若年層向けの新規ユーザー獲得施策を計画していた洋酒メーカー様では、販社との協業によるプロモーションが十分に店頭で再現されていないこと、また実際の売り場状況を早期に把握できないことが課題となっていました。そこでFMSの店頭調査サービスを活用し、全国のGMS・スーパー約60店舗を対象に、買い物客に扮した調査員による覆面店頭調査を実施。自社および競合商品の陳列状況、販促物の設置、売価、訴求内容などを定量的に記録しました。

調査の結果、競合他社の売り場での展開手法や陳列傾向との違いが明確となり、従来の戦略にはなかった独自の訴求角度が明確になりました。

店頭調査を通じて、施策の「見えない課題」を早期に把握し、戦略の再構築につなげる好事例となりました。

データ通信事業会社様:定期ミステリーショッパー導入事例

新商品リリースやキャンペーン時に、本部指示の販促物設置やスタッフ案内の浸透度が店舗ごとにばらつきがあり、効果検証が難しいという課題を抱えていたデータ通信事業会社様では、FMSのミステリーショッパーサービスを採用。

全国の直営店および競合店を定期的に覆面調査する体制を構築し、各訪問時には「販促物の設置状況」「キャンペーン案内の実施」「接客品質」の3項目を評価・報告しました。

全国の店舗を対象に調査を実施したことで、全体的な課題に加え、店舗ごとに異なる具体的な問題点や新たな改善ポイントを抽出できるようになりました。さらに、同じ調査項目を用いて競合店舗を比較分析することで、自社の強みと弱みを明確に把握。これらの知見をもとに、今後は半年に一度の定期覆面調査を継続し、PDCAサイクルを回すことで、全国の店頭レベルを着実に底上げしていきます。

各事例の詳細は以下をご覧ください。

店頭調査を委託する会社の選び方

店頭調査を依頼できる会社を選ぶ際には、調査結果の正確性や活用価値を大きく左右するため、依頼先の選定が非常に重要です。単に「調査ができる会社」であるだけでなく、自社の目的や条件に最適なパートナーであるかを見極める必要があります。ここでは、信頼性の高い調査会社を選ぶためにチェックすべき3つの視点を紹介します。

エリア対応:全国規模での実施体制があるか

まず確認したいのが、調査を希望するエリアに対応しているかどうかです。エリア限定の対応では、十分なサンプルを集められなかったり、地域ごとの売り場傾向を比較できなかったりと、分析の幅が狭まってしまう可能性があります。とくに全国展開のチェーン店やエリア別の施策を検証したい場合は、全国規模での調査ネットワークを持つ会社を選ぶことが必須です。

調査員の属性:現場を理解した専門スタッフの有無

調査の質を大きく左右するのが、実際に店舗を訪問する調査員のスキルや経験です。例えば、店頭販促や小売流通に関する知識を持ったスタッフであれば、棚割りのズレや訴求力の弱い陳列方法といったポイントにも着目し、より有用な情報を精度高く収集することが可能です。逆に、経験の浅いアルバイト調査員が表面的な項目だけを記録してしまうと、レポートとしての信頼性が低下するおそれがあります。

実績:調査内容とマッチする過去の対応事例があるか

依頼先の会社が、自社の希望する調査手法や調査先、クライアント業種において十分な実績を持っているかを確認することも重要です。

調査会社に十分な実績があるかどうかを確認することは、調査の信頼性や対応力を見極めるうえで重要なポイントです。実績豊富な会社であれば、業種や調査先ごとの特性を踏まえた適切な設計・運営が期待でき、調査の精度も高まります。また、これまでの経験に基づいた柔軟な対応や課題発見の視点も得られるため、調査結果をより実用的な改善施策へとつなげやすくなるというメリットがあります。

店頭調査の費用相場

本章では、店頭調査を依頼する際の費用相場や、自社で実施する場合のコストについて解説し、予算計画の立て方や費用対効果を具体的に検討します。

調査会社に依頼する場合の費用

調査会社に店頭調査を依頼する場合、調査内容の規模や範囲、調査手法の選定によって費用が大きく異なります。一般的には、に達することもあります。

依頼先企業は、調査の詳細な仕様や報告内容、分析・改善提案などのアフターサポートの充実度などに応じて料金体系を設定しており、見積もり段階で十分な説明を受けることが重要です。事前に複数社からの提案を比較し、費用対効果の高い選択をすることで、無駄なコストを抑えながら高品質なデータを取得することが可能となります。

自社で実施する場合の費用

自社で店頭調査を実施する場合、外部委託に比べてコストを大幅に削減できるメリットがあります。しかしながら、調査に必要な人員の確保、ツールの準備、データ分析などの工数や運用コストが発生する点は考慮しなければなりません。自社内で実施する場合は、調査員の教育や調査方法の標準化が重要で、これにより調査結果の一貫性や信頼性が向上します。適切な予算配分と、効率的な調査体制を整えることで、長期的には外部委託と同等、あるいはそれ以上の効果が期待できるため、企業の戦略に合わせた選択が求められます。

FMSの店頭調査サービスとは

当社フィールドマーケティングシステムズ(FMS)が提供する店頭調査サービスは、現場に強いラウンダーネットワークと実行力を活かし、売り場の「今」を可視化するための高品質な調査を実施しています。全国規模での展開や調査後の実働サポートまで一貫して対応可能な点が、多くの企業から支持されています。

FMSの店頭調査サービスの特長

全国の店舗でスピード感のある調査が可能

全国各地にいる定期ラウンダーや弊社と継続契約しているスポットラウンダー、提携会社スタッフが中心となって調査を実施。全国の店舗でスピード感を持って一斉に調査することができます。数名の担当者で全国の店舗を調査するには莫大な時間も費用もかかりますが、現地のスタッフが調査をすることで、キャンペーン期間中といった一定期間内での調査が可能となり、また高い費用効率も実現できます。

店頭を知りつくしたラウンダースタッフが調査を実施

店舗を巡回しているラウンダーが中心となって調査を実施するので、要点をおさえた調査が実現できます。ラウンダーは日常的に店頭調査業務を行っているため、基本的な調査項目や観点が標準化されています。そのような人財が一斉に調査を実施することで、基準の統一された調査結果を得ることができます。

店頭作業や案内業務まで一貫した対応が可能

調査の実施にとどまらず、店頭状況を確認したうえで販促物や什器、見本などの設置作業まで対応可能です。定期的に店舗を巡回し、店頭業務に精通したラウンダーが調査を行うため、販促物の未設置や設置ミスにも迅速に対応します。

さらに、新サービスやキャンペーン内容を店舗スタッフに直接案内・共有する業務もあわせて行うことも可能です。

こうした店頭作業や案内業務(=スポットラウンダー業務)へも柔軟に対応でき、販促活動の実効性を高めるサポートができることがFMSの強みです。

店舗だけでなく様々な施設で調査が可能

FMSはこれまで医療施設、学校、一般事業所といった施設の巡回業務も実施してきました。そのノウハウを生かし、量販店に限らず様々なフィールドでも変わらぬクオリティで調査を実施いたします。

FMSの店頭調査実績

FMSは、以下のような業種のクライアントに対し、様々な調査先にて調査を実施してきました。

調査手法

陳列調査、価格調査、観察調査、接客調査、店頭インタビュー調査(出口調査)と幅広い調査実績があります。

クライアント業種

メーカー(食品、酒類飲料、育児用品)、出版社、広告代理店、教育関連、情報通信業、小売店、その他サービス業など多様な分野にわたる企業様からご依頼をいただいています。

調査先

・量販店(スーパー、ドラッグストア、家電量販店、コンビニエンスストア、ディスカウントストアなど)

・専門店(IT機器店舗、ICT専門店)

・飲食店

・レジャー・文化施設(美術館、博物館、レジャー施設など)

・医療・福祉関連施設(病院、介護施設、保険代理店など)

・試験会場

・その他事業所(郵便局、保険代理店、車関連施設など)

まとめ:店頭調査で実店舗のマーケティングを成功させよう

店頭調査は、実店舗での売り場展開や顧客行動、接客品質などを可視化し、改善につなげるために非常に有効な手段です。陳列や価格、接客、プロモーション状況などを第三者の視点で把握することで、課題を早期に発見し、戦略的な販売活動へとつなげることができます。また、調査手法には覆面調査と公開調査があり、それぞれに特長があるため、目的に応じた使い分けが成果を左右します。

調査の実施にはノウハウとリソースが必要ですが、信頼できる調査会社に依頼することで、精度の高いデータと実行力のある改善施策が得られます。特にFMSでは、店頭のプロフェッショナルであるラウンダーがおもに調査を担当し、販促物の設置対応など実務まで一貫して対応可能です。店頭調査をご検討の際は是非当社までご相談ください。