店舗巡回とは?ラウンダー代行によるメリット・料金・選び方解説

自社商品の売上を最大化するため、店舗での陳列状況や販売促進は極めて重要です。そのための活動が「店舗巡回」ですが、「人手が足りない」「営業担当者の負担が大きい」「巡回しても成果に繋がらない」といった課題を抱えていませんか?

この記事では、そうした課題を解決する有効な手段として「ラウンダー代行」の活用を提案します。

店舗巡回の基本から、アウトソーシングする具体的なメリット、気になる料金相場、そして失敗しない代行会社の選び方まで、専門家の視点で網羅的に解説します。この記事を読めば、自社の店舗戦略を次のステージへ進めるための具体的なヒントが得られるはずです。

店舗巡回とは?

店舗巡回とは、主にメーカーが、自社商品の導入が既に決まっているスーパーやドラッグストアなどの小売店舗を定期的に訪問する活動を指します。新規契約を獲得する営業活動とは異なり、契約後の店舗をフォローし、売り場を育てることで売上を最大化させる重要な営業活動です。ここでは、その具体的な目的を解説します。

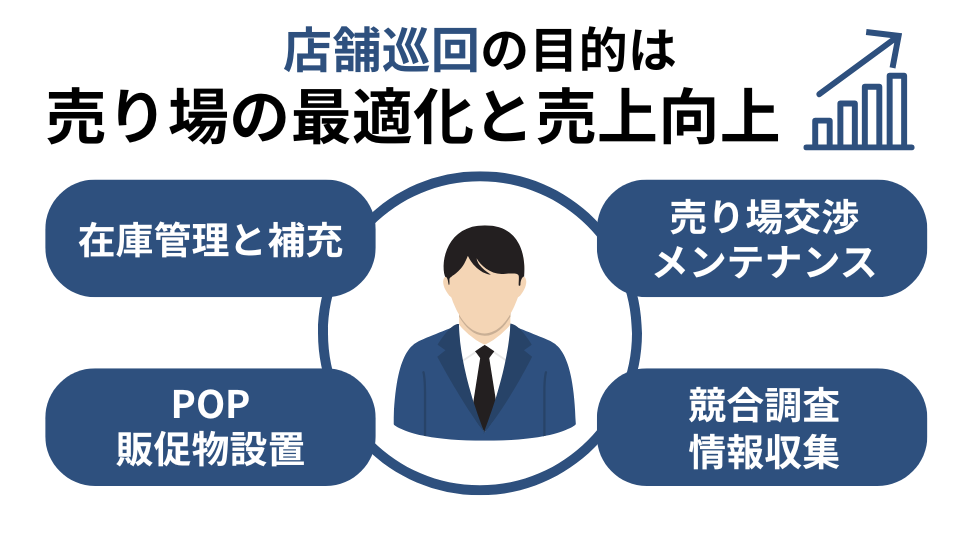

店舗巡回の目的は売り場の最適化と売上向上

店舗巡回の最大の目的は、自社商品が導入された店舗の売り場を最適化し、売上を継続的に向上させることです。これは、新規開拓営業とは一線を画す「育てる営業」であり、本部と店舗をつなぎ、商品やブランド価値を消費者に直接届けるための戦略的な活動です。ただ店舗を訪問して挨拶するだけでは、その目的は達成できません。

具体的な業務は多岐にわたり、例えば以下のようなものがあげられます。

・商品の欠品を防ぎ、常に消費者が手に取れる売り場状態を保つ

在庫状況の確認と適切な補充対応の実施

・新商品や重点商品を目立つ場所に陳列するための売り場交渉・メンテナンス

棚の空き状況や他社商品の動向を踏まえた提案型の陳列改善

・キャンペーンやプロモーションを告知するPOP・販促物の設置

消費者の視認性と購買意欲を高める効果的な配置を意識

・競合他社の新商品・販促活動の調査と本部へのフィードバック

市場動向の把握と次のマーケティング戦略立案への貢献

これらの地道な活動の一つひとつが、店舗の売上を底上げし、ブランドイメージを向上させることに直結するのです。

自社での店舗巡回でよくある3つの課題

店舗巡回の重要性を理解していても、自社リソースだけで実行するには多くの壁が立ちはだかります。ここでは、多くの企業が直面しがちな「営業リソースの圧迫」「活動の形骸化」「コスト問題」という3つの具体的な課題を掘り下げます。自社の状況と照らし合わせながらご覧ください。

営業担当者が兼務し、コア業務を圧迫している

多くの企業でよく見られるのが、営業担当者が本来の業務と兼務して店舗巡回を行っているケースです。新規顧客の開拓や既存顧客との重要な商談といった「コア業務」の合間を縫って店舗を訪問するため、どうしても一つひとつの活動が手薄になりがちです。移動時間や報告書作成に追われ、本来注力すべき商談の準備が疎かになったり、残業が増えたりと、業務効率の低下を招きます。

結果として、営業担当者は「売上を創出する」という最も重要なミッションに集中できなくなります。店舗巡回も中途半端になり、売り場改善も十分に進まなくなります。その結果、営業担当者のモチベーションが低下し、企業全体として大きな機会損失を招いている可能性があります。これは、限られた人材リソースを最適に配分できていない典型的な例であると言えるでしょう。

訪問するだけで、具体的な売り場改善に繋がっていない

最も避けたいのが、店舗巡回が「形骸化」してしまうことです。これは、巡回の目的が「売上向上」ではなく「店舗を訪問すること」自体にすり替わってしまっている状態を指します。担当者は店舗に到着し、店長やスタッフに挨拶をして少し世間話をし、特に問題がないことを確認して次の店舗へ向かう。このようなルーティンワークになっていませんか?

売り場に改善の余地があっても、「忙しそうだから声をかけづらい」「関係性を壊したくない」といった理由で、具体的な改善提案や交渉まで踏み込めないケースは少なくありません。これでは、時間と交通費というコストをかけているにもかかわらず、売上には一切貢献できていません。定期的な巡回が、成果を生まないコストセンターと化してしまうのです。活動の目的とゴールを明確に設定し、成果を測定する仕組みがなければ、このような形骸化は容易に起こり得ます。

店舗巡回にコストがかかりすぎている

店舗巡回には、交通費やガソリン代、駐車場代といった直接的な費用だけでなく、営業社員の移動時間や報告作業にかかる人件費といった見えにくいコストも含まれます。特に、広範囲にわたる巡回や遠方店舗の訪問が必要な場合は、その負担はさらに大きくなります。

本来であれば商談準備や提案活動に充てるべき時間が、店舗への移動や定型業務に費やされることで、営業効率が著しく低下する恐れもあります。

その結果、費用対効果の低い活動となり、店舗巡回自体が企業にとって大きな負担となってしまうのです。

店舗巡回を専門に行う「ラウンダー」とは?

自社巡回の課題を解決する鍵となるのが、店舗巡回の専門スタッフ「ラウンダー」です。ラウンダーとは具体的にどのような存在で、どのような仕組みで活動するのでしょうか。その仕事内容と合わせて詳しく解説します。

ラウンダーの仕組み

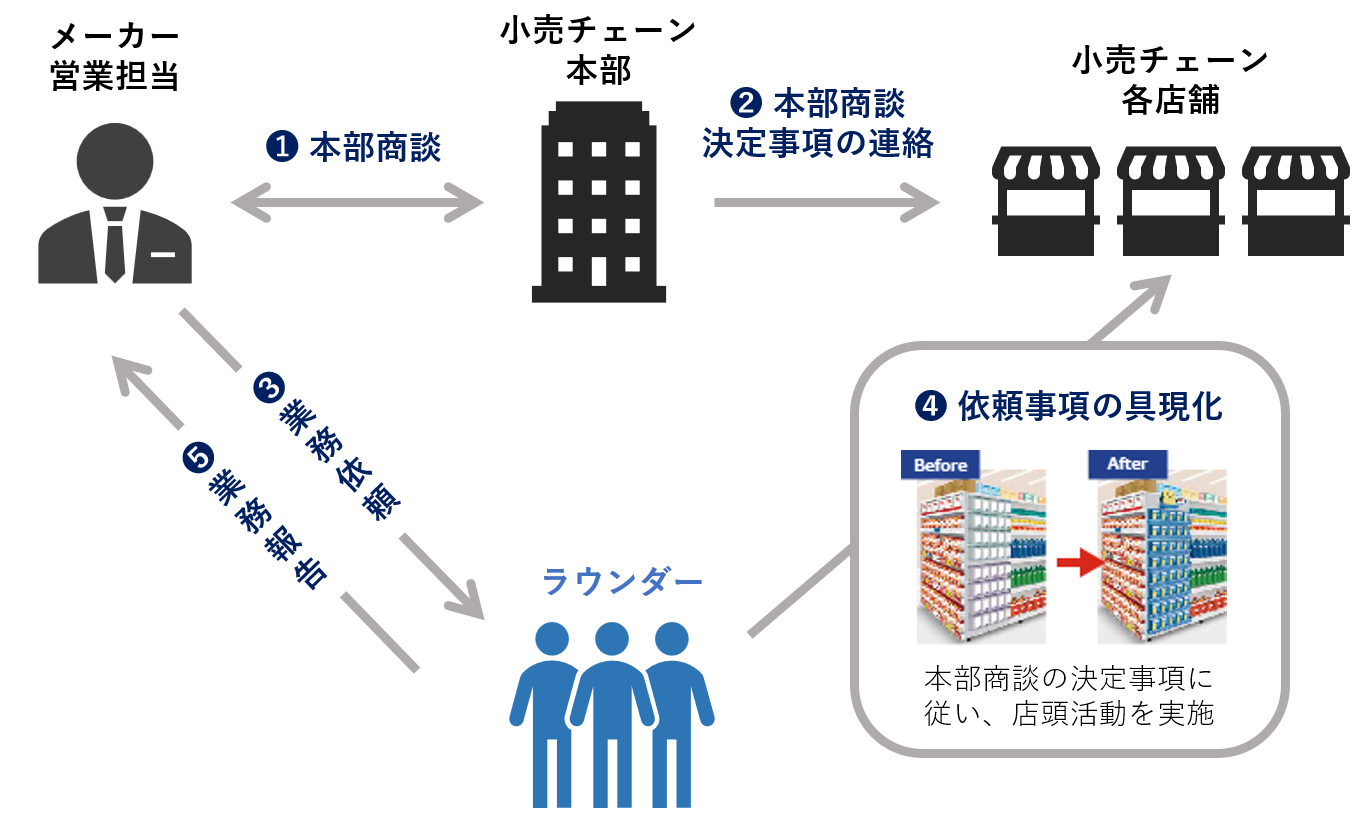

ラウンダーは担当する複数の店舗を定期的に訪問し、営業担当者からの依頼事項を現場で実行する専門スタッフです。

その活動は、以下のPDCAサイクルに沿って進められるのが一般的です。

依頼(Plan)

営業担当者は本部商談で決まった内容に基づき、ラウンダーに業務を依頼します。

多くの場合、「業務依頼書」などを用いて依頼内容を明確に伝えます。

店頭活動(Do)

ラウンダーは担当店舗を訪問し、依頼内容を店舗担当者に説明した上で、商品の陳列や販促物の設置、プロモーションの実行などを行います。

活動報告(Check)

店頭活動後、ラウンダーは各依頼の実施状況や店舗担当者の反応を営業担当者に報告します。

これにより、依頼内容が現場でどの程度反映されているかを確認できます。

企画・商談の方針見直し(Action)

営業担当者は報告内容をもとに、商談やプロモーション企画の内容を見直し、次回の活動に反映させます。

このプロセスを継続することで、売り場の状況を常に最適化し、販促効果を最大化します。

ラウンダーの仕事内容

ラウンダーの仕事は多岐にわたりますが、主な内容は以下の通りです。

商品陳列・メンテナンス

乱れた商品を整え、商品に埃がかぶってないかなどを確認して清掃を実施することで、綺麗な売り場を維持します。また、商品のテスターなどが設置してある場合は、清掃や補充なども実施します。消費者に良い印象を持ってもらい、商品を手に取りやすい環境を作る、非常に重要な基本業務となります。

在庫確認・補充

店頭の欠品を防ぎ、バックヤードの在庫を確認して商品を補充します。販売機会の損失を防ぐ重要な業務です。

販促物の設置・交渉

新商品やキャンペーンのPOP、ポスターなどを効果的な場所に設置します。設置場所の交渉も行います。

売り場拡大・獲得交渉

個店の交渉は企業のルールによっても可否が変わりますが、可能な場合は、フェイス数の拡大や他のプロモーションスペースへの展開交渉、目立つ場所(ゴールデンゾーン)へ展開交渉などを実施します。

定番以外に展開場所を獲得することは、その商品の売り上げ拡大に大きく寄与する重要なミッションとなります。

情報収集・報告

競合他社の動向、新商品情報、店舗の売れ筋などを調査し、写真付きの報告書などで本部へフィードバックします。

店舗担当者との関係構築

店長や売り場担当者と良好な関係を築き、自社商品への協力を引き出します。

これらの業務を通じて、ラウンダーは単なる作業員ではなく、メーカーの「売り場の営業担当」として機能します。

「ラウンダー」に店舗巡回を任せるべき3つの理由

ラウンダーを店舗巡回に活用することで、売場改善や販促活動の実行精度が高まり、営業組織全体のパフォーマンスも向上します。

ここでは、なぜ「ラウンダーに任せる」という選択が有効なのか──その具体的なメリットを3つの視点からご紹介します。

売り場の最適化により販売機会ロス削減と売上最大化ができる

ラウンダーを活用することで、本部で決定された棚割りや販促施策を店頭で確実に実行するためのサポートが可能になります。実際には、本部商談で決まった内容がすべての店舗で忠実に反映されるとは限らず、「棚割り通りに商品が並んでいない」「販促物が未設置のまま」といった状況も少なくありません。

こうした現場のズレは、店舗側も多忙な中、限られた人員と時間で売り場を運営していることに起因する場合が多く、ラウンダーの存在はその負担軽減にもつながります。

定期的な巡回によって、棚割りの実現や欠品の早期発見、販促物の設置補助、発注促進などをサポートすることで、店舗側の運営負担を和らげながら、販売機会のロスを防止することが可能になります。

結果として、メーカー・店舗の双方にとってメリットのある売場づくりが実現し、売上の最大化にも寄与します。

営業担当者がコア業務に専念できる体制を構築できる

営業担当者が店舗巡回を兼務していると、どうしても商談準備や提案活動といった「コア業務」に十分な時間を割けなくなります。

ラウンダーを導入することで、売場の確認や販促物の設置といった店舗対応業務を分担でき、営業担当者は本来注力すべき業務に専念できる体制を構築できます。

これにより、営業活動の質が向上し、結果として受注率や顧客満足度の改善にもつながります。

人材リソースを役割ごとに最適化することで、組織全体の生産性を高めることが可能になります。

コストを“戦略的に最適化”できる

店舗巡回にかかるコストを、単に「削減」するのではなく、より成果に繋がる形へ「戦略的に最適化」できる点が、ラウンダー導入の大きなメリットです。

ラウンダーは基本的に現地スタッフが担当します。また、担当エリア内の店舗を効率的なルートで計画的に巡回するため、交通費や交通費や移動時間など、直接的・間接的なコストを最小限に抑えます。

さらに重要なのは「人件費の費用対効果」という視点です。営業担当者の貴重な時間を移動や店舗作業ではなく、一件でも多くの商談や高度な提案活動に割り振ることができます

ラウンダーという専門リソースを活用することで、巡回活動の質を担保しつつ、営業活動全体の投資対効果(ROI)を最大化できます。コストを負担と捉えるのではなく、未来の売上を作るための賢明な投資へと変えることができるのです。

ラウンダー業務をアウトソーシングするという選択

ラウンダーを活用することによって、売場改善や営業体制の効率化といった多くのメリットが得られますが、その運用をすべて自社でまかなうとなると、人材の確保や管理コストなど、現実的な課題も少なくありません。

そこで注目されているのが、ラウンダー業務を専門会社にアウトソーシングするという選択肢です。

ここでは、外部委託によって得られる具体的なメリットを3つの観点からご紹介します。

戦略的な組織運営で、現場の成果を最大化できる

ラウンダー代行の最大の価値は、単なるラウンダー人員の派遣だけではなく、成果を出すための組織そのものを設計・運用できる点にあります。

ラウンダー専門会社は、店舗巡回における「どのような活動が売上に直結するのか」を見極め、業務の目的や重点を定義したうえで、仮説に基づく業務設計(Plan)→実行(Do)→効果検証(Check)→改善(Action)という戦略的なPDCAサイクルを継続的に回します。

このプロセスを支えるのが、活動の標準化と、組織的にパフォーマンスを引き上げる体制です。

ラウンダー一人ひとりの能力に依存せず、全体最適を目指した統一的な運用ルールや指導体制が構築されているため、属人化を防ぎながら、現場全体の品質と成果を安定的に高めていくことができます。

こうした“成果の出る組織づくり”そのものを活用できることこそ、自社単独では実現が難しい、アウトソーシングならではの本質的なメリットです。

採用・管理の手間を省き「コストとリソースの最適化」ができる

ラウンダー業務を自社で内製化する場合、人件費に加えて採用・教育・労務管理といった“見えにくいコスト”が重くのしかかります。

求人の掲載や面接対応、初期研修、勤怠管理、給与計算、社会保険対応など、多くの工数が社内のリソースを圧迫します。

アウトソーシングであれば、こうした煩雑な採用・管理業務をすべて専門会社に任せることができ、時間的・人的コストを大幅に削減可能です。ラウンダーに関わる運用全体が効率化されることで、自社の社員は本来注力すべきコア業務に集中できるようになります。

限られたリソースを高付加価値業務に振り向けることで、組織全体の生産性と費用対効果を最大化できるのが、アウトソーシングの大きな利点です。

質の高い店舗巡回を、必要な時だけ依頼できコスト効率が良い

ラウンダー代行の大きな魅力は、その柔軟性です。例えば、「新商品が発売される最初の1ヶ月だけ」「商戦が激化する年末の2週間だけ」といった、自社が最も人手を必要とするタイミングに絞って活用することも可能です。

これにより、年間を通じてスタッフを雇用する必要がなくなり、人件費を固定費ではなく変動費として扱えるようになります。

『必要な時に、必要なスキルを持つ人材を、必要な分だけ活用する』これは、変化の激しい市場環境に対応するための、賢明な経営判断と言えるでしょう。

ラウンダーによる店舗巡回を定期で行うかスポットで行うかの判断基準については以下の記事を参考になさってください。

ラウンダー代行の料金体系と費用相場

ラウンダー代行を検討する際に、どのくらいの費用がかかるのかは多くの担当者が気になるポイントです。

ラウンダーをアウトソーシングする場合、一般的には以下のような費用が発生します。

1.ラウンダーの活動費用

ラウンダー代行の費用の中で最も大きな割合を占めるのが、現場で実際に活動する「活動費用」です。

これは通常、1人日単位(1名が1日活動する単位)で設定されるのが一般的で、委託会社によっては訪問店舗1件ごとに料金を設定する場合もあります。

料金の相場は、活動時間や業務内容によって異なりますが、

1日あたり実働5時間を目安に、1人日あたり13,000〜15,000円程度が一般的です。

2.事務局費用

ラウンダーの活動を円滑に管理・運営するためには、組織を統括する「事務局費用」も必要です。

多くの委託会社では、活動費用の10%程度を運営事務局費として設定しています。

なお、事務局費用を活動費用に含めている場合もあります。

3.その他諸経費

ラウンダー代行では、活動に関連して発生する諸経費が別途かかることがあります。

代表的なものとしては以下のような費用が挙げられます。

車両費

ラウンダーが自家用車で巡回する場合の使用料。

交通費

ガソリン代、公共交通機関の運賃、駐車場代、高速料金など。

報告システム構築・利用費

活動報告を集計・分析するシステムの構築費用や利用料、報告デバイスの使用料など。

その他の経費

売り場装飾にかかる費用、ラウンダーへの備品や販促物の発送費、組織立ち上げ準備費用など状況に応じて発生する可能性があります。

このようにラウンダー代行の料金体系は「活動費用+事務局費用+諸経費」で構成されるのが一般的です。

依頼内容や契約形態によって費用は変わるため、複数の代行会社から見積もりを取り、内容を比較検討することが大切です。

成果に繋がるラウンダー代行会社の選び方5つのポイント

ラウンダー代行サービスは数多く存在し、どの会社に依頼すれば良いか迷うかもしれません。料金の安さだけで選んでしまうと、期待した成果が得られない可能性があります。ここでは、自社の売上向上に確実に貢献してくれる、信頼できるパートナーを見極めるための5つの重要なチェックポイントを紹介します。

ポイント1:自社商材・業界での巡回実績は豊富か

まず確認すべきは、自社が属する業界や取り扱う商材での実績です。業界によって商習慣や店舗でのルールは大きく異なります。例えば、スーパーやドラッグストア、家電量販店などそれぞれの流通業界において特有の知識やノウハウが必要です。

代行会社のウェブサイトで「導入事例」や「取引先実績」を確認し、自社と同業種の企業との取引経験が豊富かどうかをチェックしましょう。実績が豊富な会社は、業界特有の課題を深く理解しており、より効果的な提案やスムーズな店舗対応が期待できます。

ポイント2:教育体制が整っており、ラウンダーの質が高いか

ラウンダー代行のサービスの質は、現場で活動するラウンダースタッフの質に直結します。そのため、代行会社がどのような教育・研修体制を整えているかを確認することは非常に重要です。「登録スタッフ数が多い」ことだけをアピールする会社には注意が必要です。

具体的にはビジネスマナーなどの基礎研修に加え、提案・交渉力や売れる陳列など、現場で成果を出すためのヒューマンスキル・テクニカルスキル研修、業界知識や商品知識に関する座学、同行OJTなど、体系的な教育プログラムがあるかを確認しましょう。

質の高い教育を受けモチベーションの高いラウンダーは、着実に成果を上げてくれるはずです。

FMSのスタッフ育成プログラムは「選ばれつづける理由」でご紹介しています。

ポイント3:活動状況を把握できる報告システムがあるか

店舗巡回の成果を最大化するためには、現場の情報をいかに迅速かつ正確に本部へ共有するかが鍵となります。成果を出している代行会社の多くは、独自の報告システムを導入しています。スマートフォンやタブレットのアプリを使い、ラウンダーが現場からリアルタイムで活動内容を報告できる仕組みです。

写真付きで陳列状況を報告したり、作業内容を記録したりすることで、自席にいながら全店舗の状況を瞬時に、かつ客観的に把握できます。これにより、問題が発生した際にも迅速な意思決定が可能となり、PDCAサイクルを高速で回すことができます。

FMSラウンダーの報告システムは「店舗ラウンダーサービス」でご紹介しています。

ポイント4:業務範囲や対応エリアが自社の要望と合っているか

基本的なことですが、自社が店舗を展開しているエリアを代行会社がカバーしているかは必ず確認しましょう。全国対応を謳っていても、一部エリアは提携会社に再委託しているケースもあります。自社の重点エリアで、質の高いサービスを直接提供できる体制があるかを確認することが重要です。

また、依頼したい業務の範囲を明確にし、それが代行会社のサービス内容と合致しているかも細かくすり合わせる必要があります。契約後に「この業務は範囲外だった」とならないよう、見積もりの段階で業務内容を具体的に定義しておきましょう。

ポイント5:料金体系が明確で、費用対効果が見込めるか

料金の安さだけで選ぶのは危険ですが、料金体系の明確さは信頼できる会社を見極める重要な指標です。提示された見積もりに、どのような業務が含まれているのか、内訳が詳細に記載されているかを確認しましょう。「基本料金」の他に、交通費や報告システムの利用料などがどうなっているのか、不明瞭な点がないように隅々までチェックすることが大切です。

その上で、最終的には「費用対効果」で判断します。多少料金が高くても、質の高いラウンダーが売上を大きく伸ばしてくれるのであれば、それは「良い投資」です。

まとめ:店舗巡回に特化したラウンダーに任せて売上向上を実現

本記事では、店舗巡回の基本的な役割から、自社で抱えがちな課題、そしてその解決策としてのラウンダー代行の活用法までを網羅的に解説しました。

店舗巡回は、売上を左右する重要な店舗営業活動です。しかし、その重要性を認識しつつも、リソース不足やノウハウの欠如により、そのポテンシャルを最大限に引き出せていない企業が多いのも事実です。

ラウンダーに店舗巡回をアウトソーシングすることは、単なる業務の外部委託ではありません。それは、自社の営業リソースをコア業務に集中させ、専門家の知見と実行力を活用して、店舗の売上を最大化するための戦略的な経営判断です。

今回ご紹介した「代行のメリット」や「会社の選び方」を参考に、ぜひ一度、ラウンダー代行の導入を検討してみてはいかがでしょうか。信頼できるパートナーを見つけることが、自社のビジネスを大きく成長させるための一歩となるはずです。

👉 弊社フィールドマーケティングシステムズでは、量販店をはじめとする幅広いチャネルに対応したラウンダーサービスをご提供しています。サービス内容の詳細はこちらのページからご覧ください。