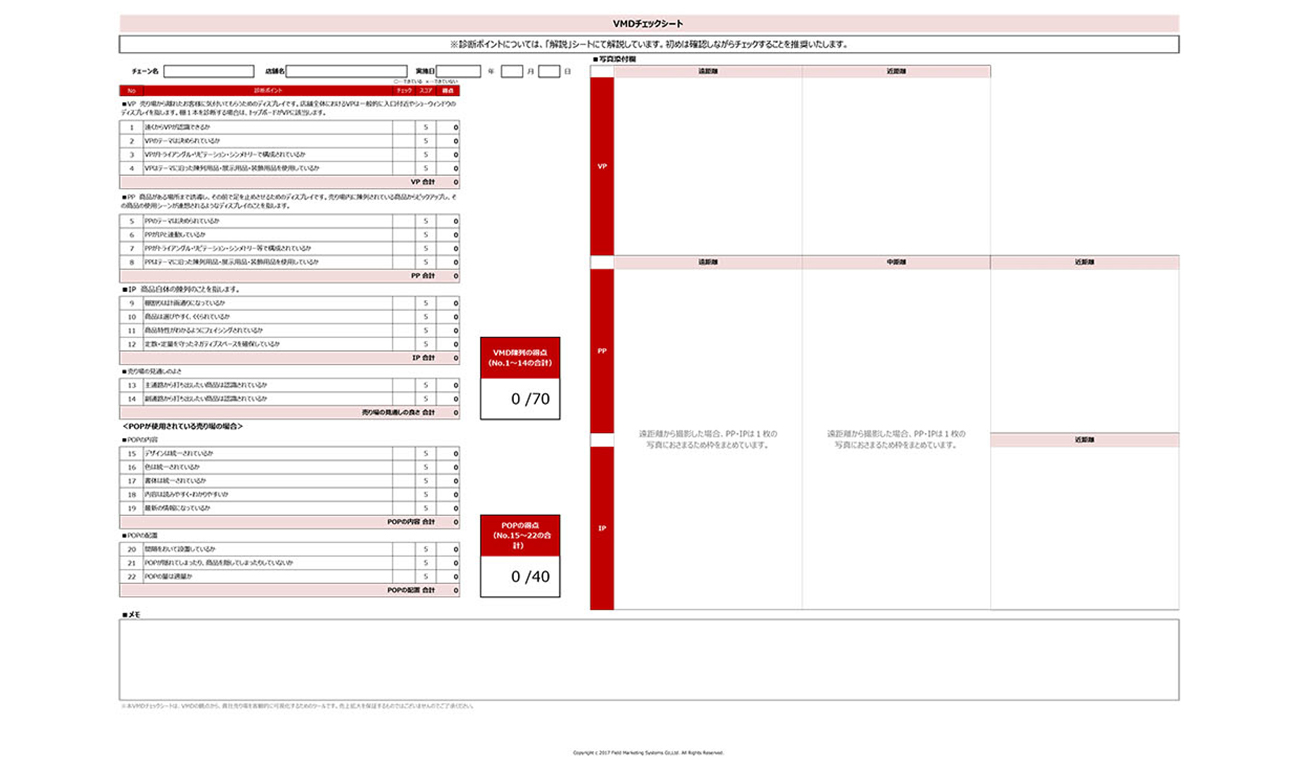

売れる商品陳列のテクニック6選!売れるディスプレイのコツも解説

陳列とは、商品の魅力を最大限伝える並べ方のことです。

店頭では、多種多様な商品が並ぶ中で、お客様の目に留まり、手に取ってもらうための工夫が欠かせません。売れる商品陳列や効果的なディスプレイには、視認性・取りやすさ・売り場全体のバランスなど、いくつかの外せないポイントがあります。

本記事は、家電・医薬品・化粧品・日用雑貨・医療施設など幅広い業種のラウンド組織運営を担当し、約500名のスタッフ研修プログラムの開発・講師も務める株式会社フィールドマーケティングシステムズのスタッフトレーナーが監修。基本の陳列テクニックや売れるディスプレイの陳列パターン、売り場作りの基本的な考え方を、現場の経験にもとづいてわかりやすく解説します。

商品の陳列方法を工夫すべき理由

消費者の購買行動は、店頭での商品陳列に大きく影響されます。1980年の流研大槻調査によれば、消費者が店舗の売り場で購入を決める割合は87%にも上り、この傾向は今日でも変わらず指摘されています。これは、商品の陳列方法が消費者の購入意志に直結していることを示しています。

お客様に商品を手に取ってもらうには、まずたくさんの商品の中からその商品を認識してもらわなければなりません。そのためには、商品の陳列方法やディスプレイの工夫が非常に重要な要素となるのです。

陳列の前段階として、各売り場の特徴や売り場獲得のコツについては「売り場作りのコツとは?売り場の名称やメーカーが行うべきポイントをご紹介」をご参考ください。

基本の商品陳列6つのテクニック

これから具体的な陳列手法を紹介しますが、事前準備として商品ごとに以下の要素で分類をしておきましょう。

・価格

・カテゴリ

・重さ

・売りたい優先度

その後は以下で紹介する「6つの陳列テクニック」にしたがって陳列を行います。この法則を意識しておくと、売り場に合わせた最適な売れる陳列が実現できます。

では、それぞれの法則について、詳しくみていきましょう。

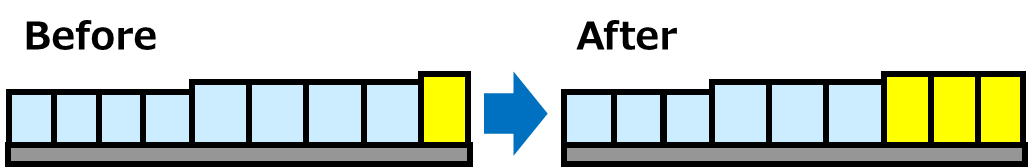

1.売りたい商品の陳列面(フェイス)を増やす

商品の視認率が上がるほど、売上も比例して上がるといわれます。

視認率を高めるためには、商品の陳列面(フェイス)を増やすことが有効です。

商品が目に止まりやすくなり、買い上げ率の上昇が見込めます。

図1

商品の陳列面(フェイス)の拡大は、極端に拡大すればよいわけではありません。

商品の陳列面(フェイス)の拡大は、極端に拡大すればよいわけではありません。

300坪前後の広さの店舗では3~5フェイス、600坪前後では5~7フェイスまでの増加が売上に影響するというデータがあります。陳列面の拡大は、十分な商品量を陳列できるため、在庫切れのリスクも減らすことができます。

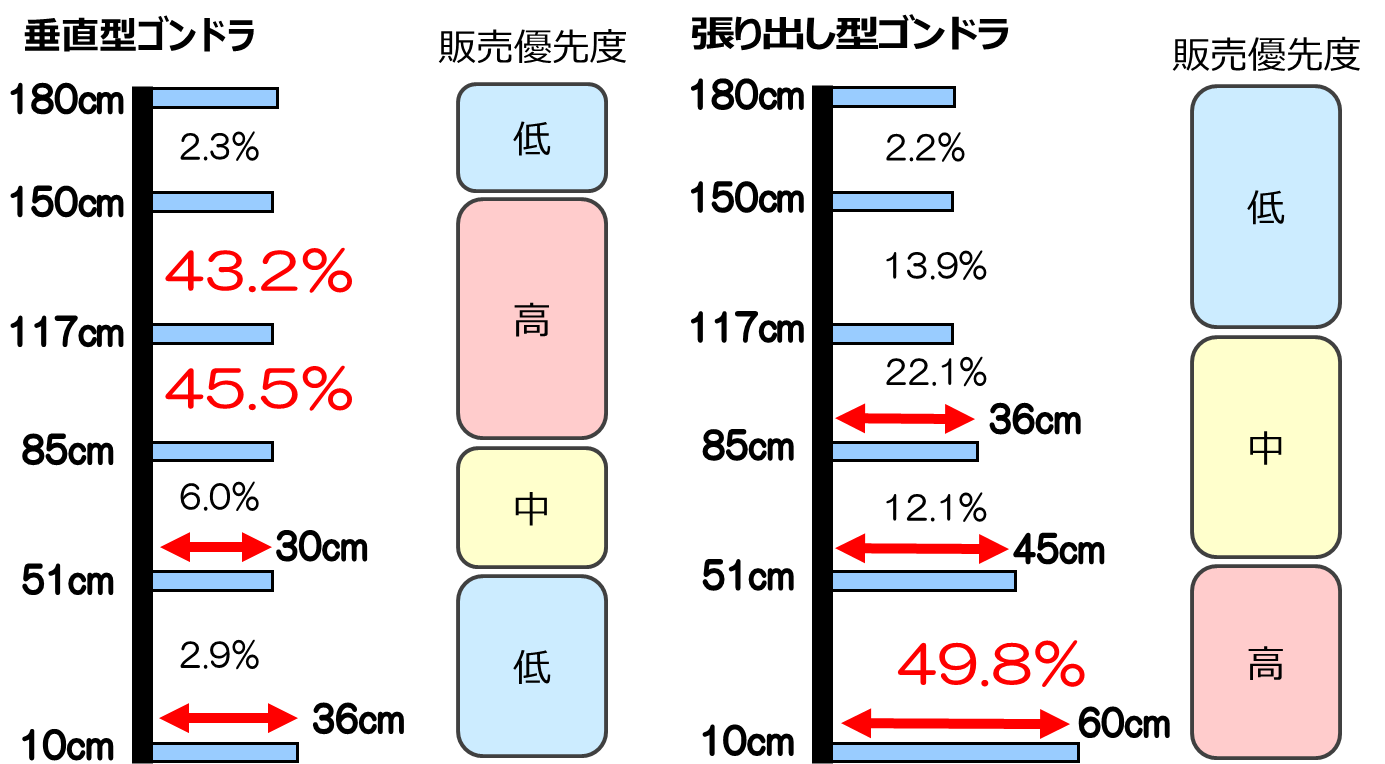

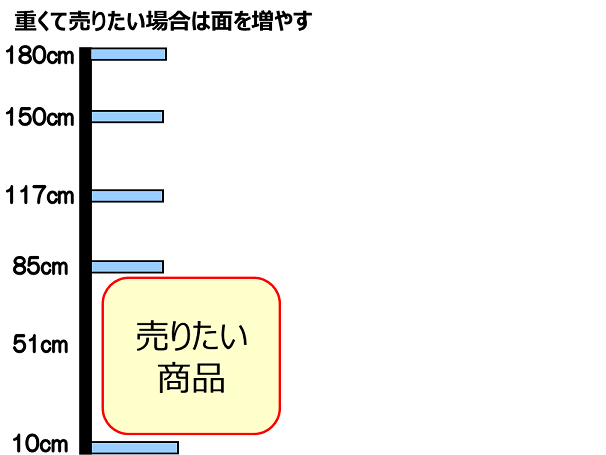

2.売りたい商品を「ゴールデンライン」に陳列する

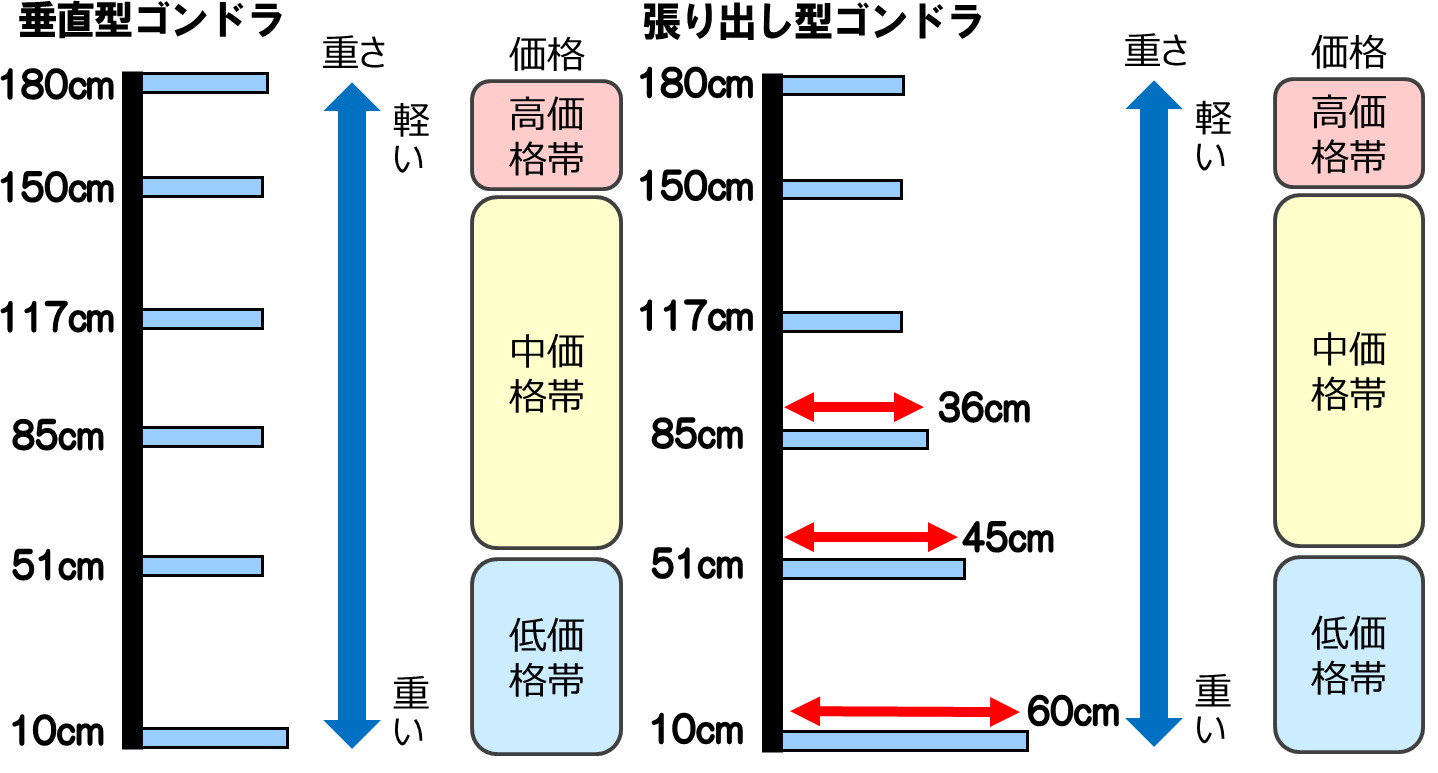

商品がもっとも見やすく手に取りやすい高さの陳列のことを「ゴールデンライン」といいます。垂直型ゴンドラでは、85cm~150cmの高さが「ゴールデンライン」とされ、売上の9割近くが集中します。

一方、下部陳列部が広くなっている張り出し型のゴンドラでは、最下段が最も見やすく、売上の約半数がこのスペースから発生します。

したがって、売り場の陳列を考えるには、売りたい商品をこのゴールデンラインの位置に陳列することが効果的です。他社製品と一緒に陳列する際には、いかにこの場所に自社製品を並べることができるかが、売上アップの鍵となります。

ゴールデンラインは男性、女性、子供によっても高さが異なります。その商品のターゲットとなる人物像を想定して、ゴールデンラインを意識してください。

図2

3.重さあるいは価格帯で陳列の上下位置を決定する

商品陳列を決める際には、売りたいかどうか以外にも、重さや商品の価格を基準として考える方法もあります。重さが軽いものを上、重いものを下、あるいは高価格帯のものを上、低価格帯のものを下に陳列するというものです。

重い商品を下にし、軽い商品を上に陳列するのは、安全性を確保するという役割もあります。

図3

4.購買率をあげたい商品は中央もしくは右側に陳列する

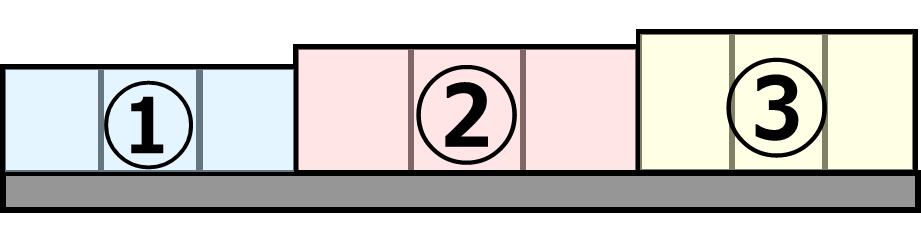

①左側 ②中央 ③右側という陳列場所があったとします。この場合、購買率が高い商品は②の中央もしくは③右側です。これには次のような3つの理由があります。

図4

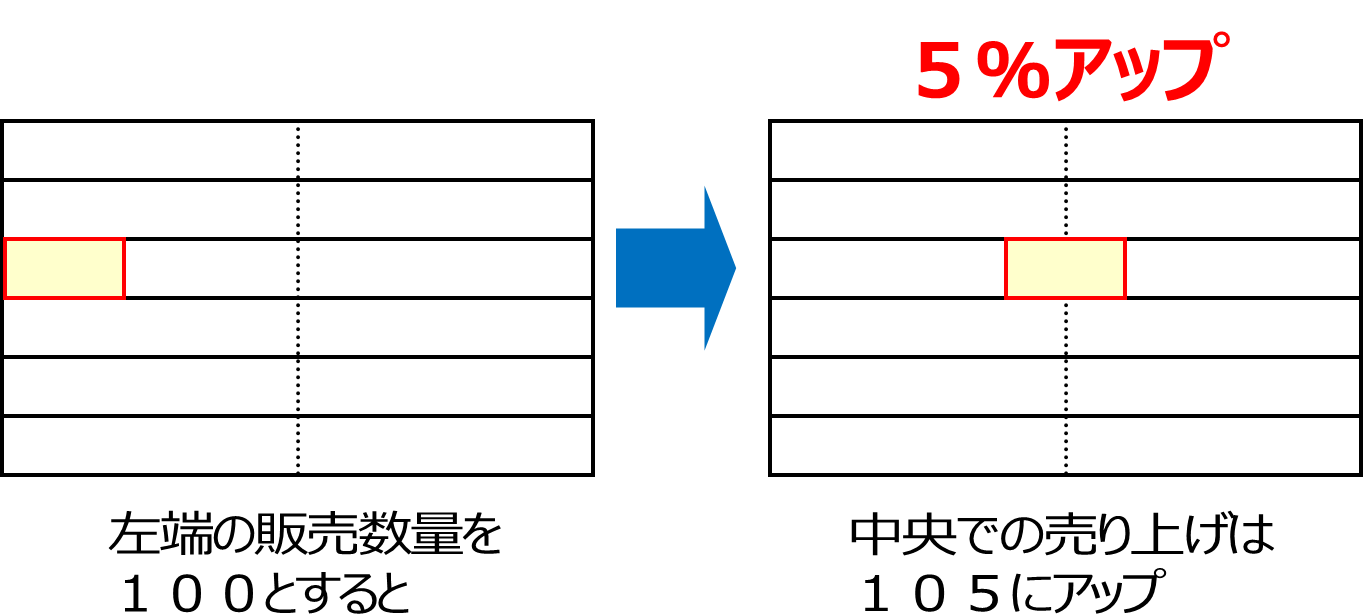

中央の視認率は両端よりも高い

棚の正面に立った時には、中央(②)の視認率が高くなります。一般に陳列棚の正面に立った時、視認できるエリアは、左右90cm~120cmほどといわれており 、棚の端の方の商品は見落としてしまうこともあります。左端と中央の陳列では売上が5%の差がでます。

図5

商品を手に取るのは右手のことが多い

日本人の9割は右利きであるため(※)、商品を右手で取ることが多いです。棚の中央に立った場合、右よりにある商品が最も取りやすい位置にということになります。

※参考:インテージ 「知るギャラリー」2023年1月27日公開記事

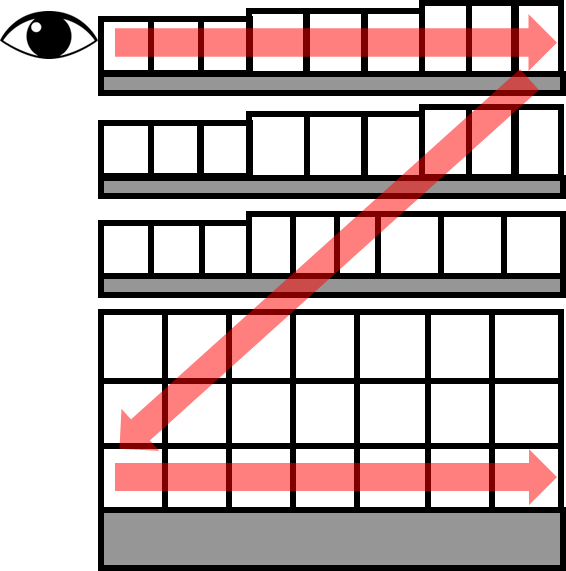

視線の移動は左から右に行われる

人間の目が物を見る時、左上から始まり、Z字を描いて最終的に右下で止まります。これを「Zの法則」といいます。

図6

もちろん左上の商品も目につくのですが、商品を探す際には無意識に更に良いものを探したいという心理が働きます。このため、視線が止まりやすいのは、中央や右端にある商品ということになります。

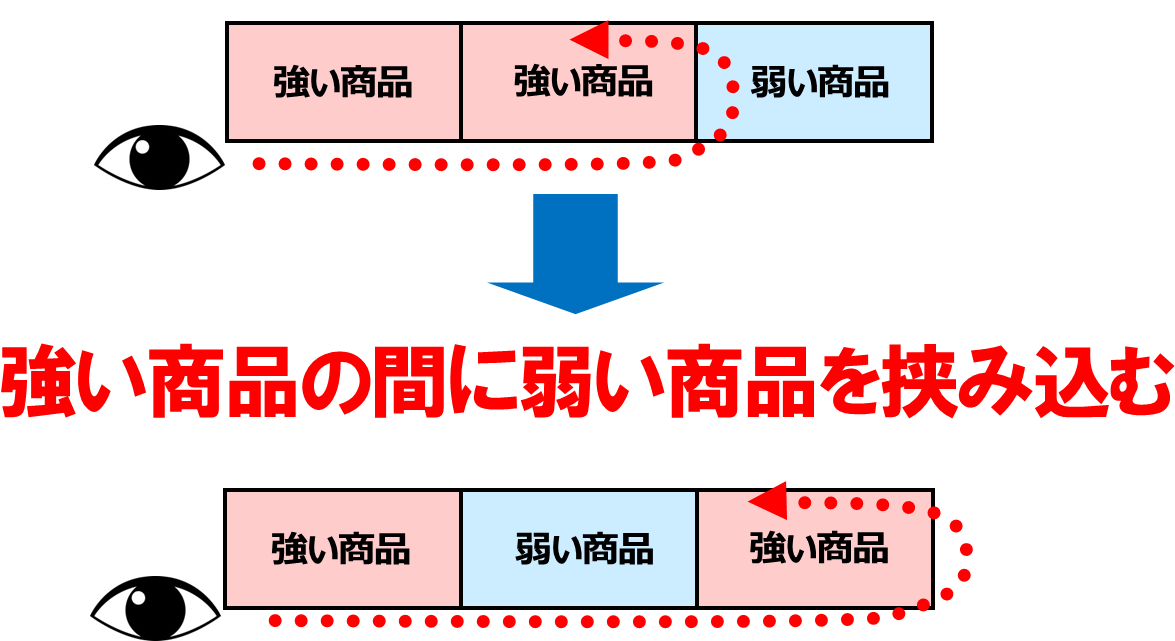

5.売上の弱い商品は強い商品の間もしくは両サイドに陳列する

自社の商品で、売上が十分でない商品に対してはどのように対策したらよいでしょうか。単純に、強い商品の隣に並べるだけでは、お客様の目はその強い商品にしか止まらないでしょう。

弱い商品に目を向けさせるには強い商品の間に弱い商品を挟む、あるいは強い商品の両隣を弱い商品で囲むことが有効です。これをサンドイッチ陳列といいます。

図7

強い2つの商品の間に挟むことで、認識される確率を上げます。また、強い商品の両隣に弱い商品を配置することで、両端の商品の認識率を上げます。

図8

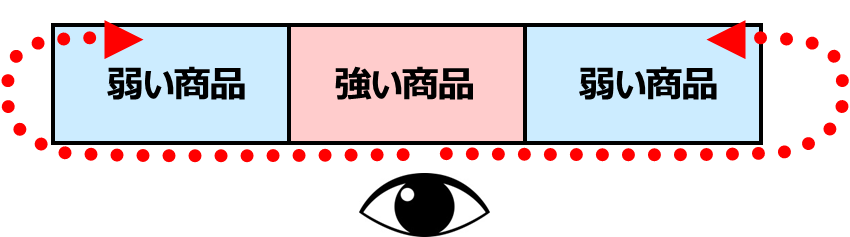

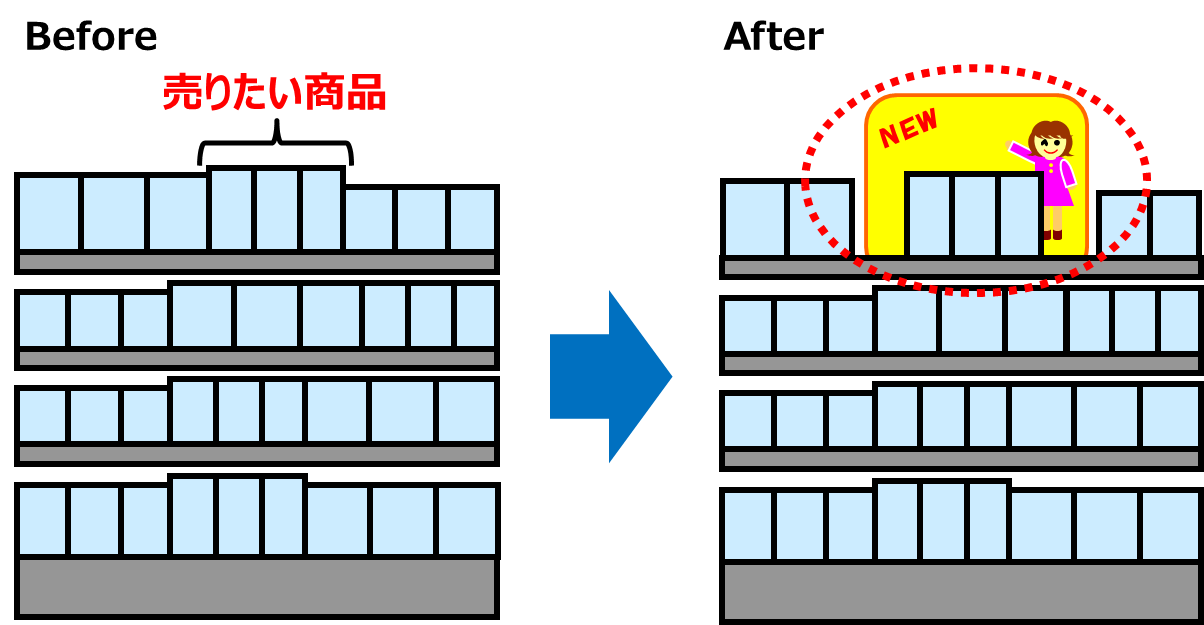

6.集視ポイントをつくる

商品が買われるためには、視認率が大切です(参考:商品が売れる売り場の仕組みとは?)。

つまり、売りたい商品は単調な陳列を行うのではなく、目が行くように集視ポイントを作り誘導することが必要です。そのためには、ターゲットとなる商品に対して販促物などを付け、視認率を高めると同時に、陳列にメリハリを持たせることが有効です。

図9

POPに関しては「ついつい手が伸びてしまう売り場の条件!4種のPOPで「買い場」になる!」も参考になさってください。

店舗で売れる陳列の法則を実践するには

以上の6つのテクニックを理解しておけば、陳列の場や対象商品が変わっても、応用できるようになります。

例えば、重い商品だが売り込みたい商品はどのように陳列すればよいのでしょうか?垂直型ゴンドラの場合、ゴールデンゾーンへの陳列は、安全面を考えると適していません。

このケースでは、下段に陳列を行いながら、商品の高さを十分に取り(【法則1】売りたい商品の陳列面(フェイス)を増やすと【法則3】重さが軽く高価な商品は上段に、重く安価な商品は下段に陳列の組み合わせ) 、視認率を確保していく方法が最適です。

図9

ラウンダー導入で成果を上げた企業様の事例を見る

売れるディスプレイを作る6つのパターン

ここからは、商品陳列の基本的な考えを実践し、売れる売り場作りに欠かせない陳列パターンを6つご紹介します。

陳列方法によって特徴や効果は異なるため、商品の特性や陳列場所の広さといった条件に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

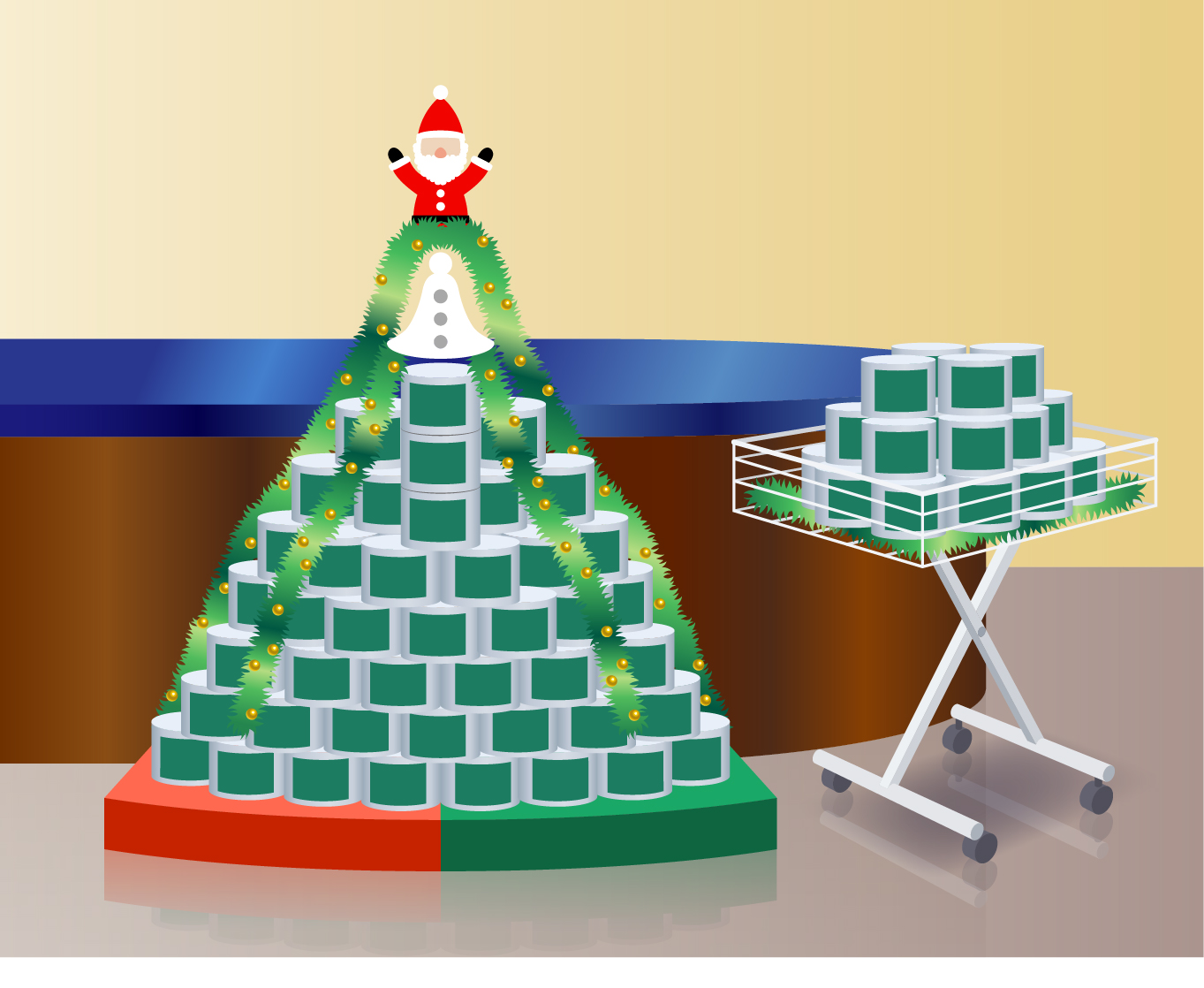

陳列に立体感が出る「トライアングル陳列」

トライアングル陳列とは、ピラミッドのように商品を積み上げたり、三角形をかたどるように並べる陳列手法です。

三角形は人が「安定感」や「バランスの良さ」を無意識に感じやすい形状です。三角形に並べられた商品は“きちんと管理されている”“信頼できる商品”と認知されやすく、購買意欲を高める効果があります。

また、三角形の周囲に生じる余白(ネガティブスペース)も、売り場で商品を際立たせる効果があります。

図10 トライアングル陳列の例

トライアングル陳列については、「売り場ディスプレイについて解説!売上が160%アップした事例も」もご参照ください。

安定感のある「シンメトリー陳列」

脳は左右対称の配置を「美しい」と判断する傾向があり、シンメトリー(左右対称)は、「安心・秩序・高品質」を想起させる視覚効果があります。これらの効果を取り入れたのが、シンメトリー陳列です。

シンメトリー陳列を取り入れることで多くのアイテムを並べても雑多な印象にならず、すっきりまとまった印象のディスプレイになります。

また、狭いスペースではコンパクトに、ワイドなスペースでダイナミックにと、陳列スペースの広さに応じて展開できます。

また、形状などが似ていれば人の目にはシンメトリーに見えるため、品目が多い場合でも取り入れやすい陳列手法です。

前述の「売りたい商品は中央か右側に」のテクニックを取り入れ、メインの商品を中央に置く、売れ筋商品を左右に置くなど、さまざまなパターンでアレンジしてみましょう。

図11 シンメトリー陳列の例

シンメトリー陳列については、「売上が倍!その売り場で行われた「シンメトリー陳列」とは」こちらの記事もご参照ください。

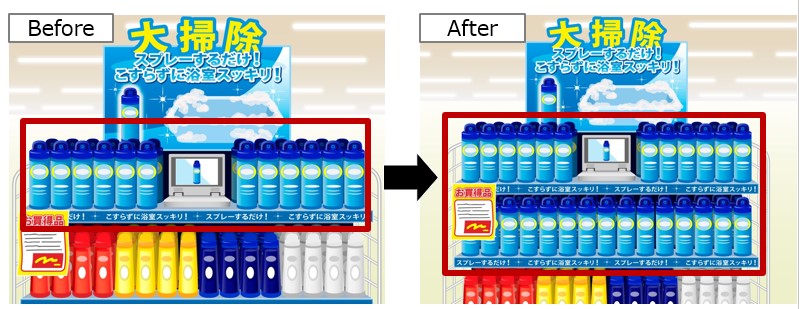

商品の存在感を増す「リピテーション陳列」

リピテーション陳列とは、同じ商品を規則正しく繰り返し並べることで生まれる「面の効果」を利用し、存在感をアップさせる陳列方法です。

商品を目立たせる効果が高いことから、店頭マーケティングに長けた海外の大手スーパーや専門店の商品陳列では積極的に取り入れられています。

図12 リピテーション陳列の例

リピテーション陳列を行う場合、同一の商品を多く並べれば並べるほどインパクトがあり注目を集めやすいです。また、別の商品であっても形や色、サイズなどの共通要素があればリピテーション=繰り返しの効果が得られます。

同じ(要素を持つ)商品を並べるだけで注目を集めることができ、手軽に試せて効果の高い陳列方法です。

リピテーション陳列については、「ヒット商品の陳列ワザ!注目は「くり返す」ことで集める」もご参照ください。

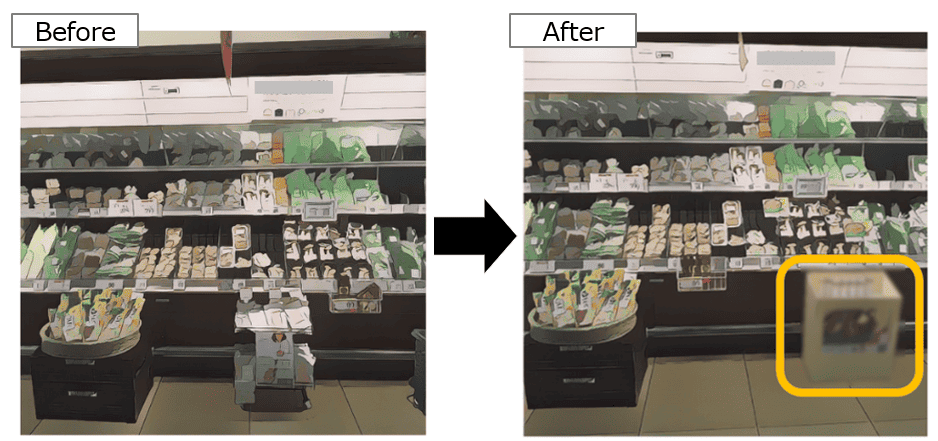

見やすく手に取りやすい「前進立体陳列」

前進立体陳列は、商品を棚の最前列に揃えつつ、奥行きを感じさせる配置を工夫する陳列方法です。

棚の前面に商品を揃えることで、「在庫が豊富=人気商品でもすぐ買える」という心理的安心を与えます。また、立体感のある陳列は“商品が魅力的に見える”だけでなく、視認性と取りやすさも向上するため、購入アクションがスムーズに起こります。特に高頻度購入品(消耗品など)で効果的な陳列手法です。

この手法により、売り場全体に「豊富な在庫感」を演出しながら、お客様に商品を手に取りやすい状態を提供します。

図13 前進立体陳列の例

前進立体陳列を行う際のポイントは、棚の前面を整えることです。商品を棚の前面に揃えて陳列し、背面が空いているように見えないようにします。また商品が売れるたびに、前進立体陳列の整頓を行い、常に豊富な印象を維持します。

お得感を演出する「ジャンブル陳列」

ジャンブル陳列は、カゴやワゴンにあえて商品を無造作に配置する陳列方法です。特にセール品や在庫一掃商品の売り場で効果的です。

ジャンブル陳列は「発見の楽しさ」を演出し、心理的には“お得なものを自分で見つけた”という高揚感を与えます。これはフリマアプリやアウトレットショップでも見られる心理で、「偶然の出会い」や「限定感」を感じさせることで購買意欲を刺激します。さらに、ワゴンやかごを使用することで、「価格が安い=手が出しやすい」という印象も強まります。

ジャンブル陳列を行う際には、あえて整えすぎないことが重要です。商品を多少無造作に配置することで、特価感や限定感を強調します。また、大きく目立つ値札や「特売」「限定」といったPOPを活用して注目度を高めます。お客様の目線が届きやすい売り場の入口や通路沿いで展開するのが効果的です。

客単価アップを狙う「関連商品陳列」

関連商品陳列は、ある商品に関連するアイテムを近くに配置し、「ついで買い」を誘発する陳列手法です。例えば、食品コーナーでメイン食材と調味料を一緒に置くような工夫がこれにあたります。

お客様が必要な商品を一度に揃えやすくなり、購買体験が向上するとともに、客単価アップに直結する効果が期待できます。

図14 関連商品陳列の例(運動靴売り場にシューズクリーナーを陳列)

関連商品陳列を行う際のポイントは、関連性の高い商品を組み合わせることです。例として、パスタとトマトソース、パンとジャム、洗濯洗剤と柔軟剤など、購買のつながりを意識した配置が有効です。

また、使用シーンをイメージさせる売り場作りも重要です。「おうちパスタセット」「お花見グッズ」など、特定の用途や場面を想起させるようなテーマでディスプレイを展開します。

商品陳列を変えて売上が上がった成功事例

商品の陳列方法を変えることで売上アップを実現した事例を2つご紹介します。

フェイスを増やし視認率を高めた事例

クライアントである日用品メーカー様がホームセンターの売り場で、これまで1段のみの陳列だった洗剤を2段に展開するように変更しました。その結果、展開前と比較して週の販売個数が350%増という成果を達成しました。

フェイス(商品正面の見える部分)を増やしたことで、視認率が向上し、商品の存在感がアップしたことが販売数増加につながったと考えられます。

関連商品陳列の事例

加工食品メーカー様が、スーパーの青果売り場に自社の調味料を陳列することで、ついで買いを促進した事例です。野菜と調味料を組み合わせたレシピを提案するフロア什器も併せて設置し、顧客に具体的な料理のアイデアを提供しました。

この販促企画を実施したスーパーでは、企画を実施した店舗において対象商品の売上が前年同月比で約200%増加。一方、企画を実施しなかった店舗では売上が前年とほぼ変わらず、企画実施の有無による明確な差が見られました。

本事例の詳細はこちらをご確認ください。

売り場作りの前に確認しておきたい3つの基本の考え方

ここでは、売り場のディスプレイを作る上で忘れてはならない基本の考え方をご紹介します。

商品陳列のテクニックや手法を駆使した素晴らしいディスプレイも、基本がおろそかでは効果を十分に発揮できないおそれがあります。

ディスプレイの検討を始める前に、以下の3つの考え方を今一度確認してみましょう。

常にお客様の視点に立って考える

ディスプレイや売り場を作る際は、常にお客様の視点に立って考えることが重要です。

以下のチェックポイントを確認し、お客様視点に立った売り場作りができているか確認してみましょう。

お客様ニーズのリサーチからスタート

商品のターゲットとなる層のニーズにマッチしていることが売り場作りの鉄則です。

・商品のターゲットとなるのはどんなお客様か

・商品のターゲット層はどんなことに興味があるのか

・商品のどんな点がお客様のニーズにマッチしているのか

などを、具体的な売り場作りを始める前にリサーチしておきましょう。

事前にこれらを調査することで、ターゲットが明確になり、お客様に伝えたい情報も絞られます。

メーカーや店舗の独りよがりになっていないか?

より目立たせたい、もっとアピールしたいと思うあまり、売り場や陳列が押し売り状態になっていないでしょうか。

・売り場のおすすめがわかりやすい

・お客様が商品を探しやすい

など、お客様にとって買いやすい売り場・陳列になっているかチェックしてみましょう。

「お客様の目に留まる売り場」作りに重要な要素を押さえる

商品が売れるためには、まずお客様の目に留まることが重要な要素です。しかし、陳列テクニックだけで十分な注目を集められるとはいえません。

商品の売上につながる買上率(来店した消費者が商品を購入する率)を上げる2つの要素を意識して売り場作りを行いましょう。

立寄率

来店者が売り場に立ち寄る比率です。来店者が足を運ばない場所でディスプレイに力を入れても売上は見込めません。来店者の動線を考慮し、最適な場所に売り場を作る必要があります。

動線に関しては、「売り場作りのコツとは?各売り場の特徴やメーカーが行うべきポイントをご紹介」でも解説しています。

視認率

売り場に陳列されている商品を来店者が目にした(認知した)比率です。POPをはじめとする宣伝物も活用して、来店者の注目を集めるディスプレイや売り場を完成させましょう。

安全性を確保する

売り場作りでは、商品の陳列やディスプレイにおける見た目や効果だけでなく、顧客やスタッフの安全性を確保することが極めて重要です。安全性を軽視した売り場では、商品が倒れたり、通路を塞いで事故につながる可能性があります。このリスクを防ぎ、安心して買い物ができる環境を提供するための具体的なポイントを解説します。

通路の確保

売り場の陳列や什器の設置において、顧客やスタッフが安全に移動できる十分な通路幅を確保することが必要です。

通路幅は、顧客がすれ違う際に十分なスペースを持たせましょう。また、商品やフロアに設置する什器が通路にはみ出さないよう注意します。

商品の安定性

棚や什器に陳列する商品の安定性を確保することで、落下による事故やケガを防ぎます。

重量物は棚の下段に配置し、重心を低く保つことで安定感を確保できます。また、商品を過剰に積み上げると倒れるリスクが高まるため、陳列数を適切に調整することも重要です。

売れるディスプレイ作りのポイント

売上につながるディスプレイを完成させるためには、陳列方法以外にもいくつかのポイントがあります。

この章では、売れるディスプレイ作りで押さえておくべき要素をご紹介します。

売り場のテーマ設定

売り場作りにあたっては、まずテーマを設定し、そのテーマに沿ってディスプレイを作成することが重要です。どんなに手間やコストをかけても、商品を漠然と並べるだけでは統一感や商品アピール力は弱く、お客様にメッセージが伝わりません。商品を手に取ってもらえる可能性も下がってしまいます。

売り場作りに取り掛かる前には、

・商品のターゲットとなる客層のニーズ

・店舗の客層

・季節やイベント

といった複数の要素を考慮してテーマを設定します。

また、決定したテーマを売り場製作に落とし込む際には、「何を売りたい場所なのか」がはっきりわかりやすくなっていることも重要です。お客様がぱっと見ただけでおすすめ商品が伝わる売り場作りを心がけましょう。

来店者ニーズや商品特性にマッチするテーマを持つ売り場をディスプレイや陳列手法で目立たせれば、その成果は必ず売上となって現れることでしょう。

商品の陳列方法

来店者の購買意欲は商品の陳列方法によって大きく左右されます。

先述した陳列テクニックやディスプレイパターンに加えて、以下の陳列方法の基本も参考にしてください。

売りたい商品はパッケージを見せる

陳列方法や装飾に気を取られて、肝心の商品パッケージが隠れることがないようにしましょう。陳列の際はパッケージが見えるようにし、POPなどの販促物は商品の邪魔にならない大きさや位置を工夫しましょう。

商品のフェイスの見せ方について、「フェイシングで差別化!陳列のコツとくくりの効果【売り場づくり】」でも詳しく解説しています。

同一ブランド、同一系統の商品で売り場をまとめる

売り場のテーマを設定すると、陳列すべき商品のブランドやアイテムは絞られます。その中でも、同じブランド(メーカー)や同じ系統の商品をまとめるのが陳列の基本です。同じ系統の商品をまとめることで、お客様が商品を選びやすくなります。

商品の陳列量

商品の陳列量も、売り場作りの重要な要素です。商品の陳列時には以下の点に注意しましょう。

棚板や台が見えないように商品で埋めるのが大前提

陳列棚に商品を並べる際には、棚板が見えない量の商品で棚を埋めることが鉄則です。

お客様の目には、売り場に大量に並んでいる商品は売れている商品と映ります。

陳列棚・台を商品で埋めて、お客様に「ここに人気商品がありますよ」とアピールをしましょう。そのためには、売れたら補充するといったこまめなメンテナンスも重要です。

陳列量を調整する「スペーシング」も重要

「棚や台を商品で埋める」基本を踏まえて、陳列量を変えて商品間のスペースを調整する「スペーシング」も取り入れてみましょう。

ぎっしりと商品が並んだ棚や台は、前述のとおり売れている・人気商品と思わせると共に、にぎやかで親近感を感じさせます。一方で、アイテム数や量が多いと選びにくい・雑然としている、といった印象にもなります。

スペーシングで陳列する商品やアイテムの量を減らしスペースを作ると、贅沢で高級なイメージを作ることができます。売り場の陳列量や売り場の余白をコントロールし、商品特性や売り場のテーマに合う陳列を実現しましょう。

スペーシングについては「スペースを活かしてイメージを作る!定量を見極めて魅せる陳列術」で詳しく解説しています。

POPや販促ツールの設置方法

販促ツールは、以下のポイントに注意して設置します。

商品を目立たせ特徴をアピールする販促ツールを活用することで、ディスプレイや商品への注目度が上がり、売上に貢献します。

店内の動線やお客様の視線を意識した場所に設置する

お客様が通らない場所や目線が来ない場所にPOPやトップボードを設置しても意味がありません。店内の動線やお客様の目線が来る場所に設置しましょう。

商品や店舗のターゲットに合わせて戦略を考える

販促ツール単体でデザインするのではなく、売り場やディスプレイ作りの基本となるテーマに合わせ、実際に売り場に設置した状態をイメージして準備することが重要です。

最新の販促ツールを取り入れる

電子機器の小型化や省電力化に伴い、電子POPを導入する店舗やメーカーが増えています。例えばお鍋がぐつぐつ煮える様子やビールをグラスに注ぐ様子など、電子POPなら「しずる感」をより強くアピールし来店者の目を引くことができます。

売れる売り場を維持するメンテナンスのコツ

商品陳列やディスプレイの工夫により売れる売り場を作ることは重要ですが、それを長期的に維持することはさらに重要です。どれだけ魅力的な売り場を構築しても、メンテナンスを怠れば売上の低下や顧客満足度の低下を招く可能性があります。定期的なメンテナンスを行うことで、常に高い品質の売り場を提供し、顧客の信頼を得ることができます。

商品の在庫と補充

商品の在庫状況を把握し、適切に補充を行うことは、売り場の維持に欠かせない基本的な作業です。商品が欠品している状態が続くと、販売機会を逃してしまいます。そのため、在庫の確認と補充作業は日々のルーティンとして欠かさず行いましょう。特に、売れ筋商品は需要が高いため、補充頻度を上げることが重要です。

また、バックヤードと売り場の連携も大切です。在庫が売り場に十分ある状態を保つために、バックヤードに商品が適切に配置されているかを確認し、スムーズな補充体制を整えましょう。季節商品や特設コーナーの商品は需要が集中しやすいため、販売データを活用して適切なタイミングで補充を行うことが売上アップにつながります。

陳列の整頓

乱れた売り場は、商品の魅力を半減させるだけでなく、顧客にとって買い物がしにくい環境を作り出します。陳列が整っている売り場は、顧客が商品を探しやすく、購買意欲を高める効果があります。

商品を棚の前面(手前)に揃える「前出し(前陳)」を心掛けると、視認性が向上し、手に取りやすい売り場を作ることができます。

売り場の清潔さ

清潔感のある売り場は、顧客に信頼感と快適さを与えます。ほこりや汚れが目立つ売り場では、商品への信頼が損なわれ、購買意欲も低下してしまいます。床や棚、什器などは、毎日の清掃作業で常にきれいな状態を保ちましょう。特に目線の高さや商品の陳列面にほこりが溜まらないよう注意が必要です。

また、POPなどの販促ツールは、設置から日が経つと共に汚れたり、破損したりします。目立つものだからこそ汚れや破損も目立つので、定期的に交換・メンテナンスして良い状態を保つことも重要です。

まとめ

商品の陳列方法や売り場作りには、多くの工夫とポイントがあります。本記事で紹介した「6つの陳列テクニック」や「売れるディスプレイ作りのポイント」は、顧客の視線を引き付け、購買意欲を高めるための基本的かつ効果的な方法です。また、売り場を維持するためのメンテナンスや安全性の確保も、売り上げを左右する重要な要素です。

売れる売り場を作るためには、商品の特性やターゲットに合わせた柔軟な対応と、常に顧客視点に立った売り場設計が欠かせません。そして、作り上げた売り場を定期的に見直し、清潔さや整頓を保つことで、常に顧客が魅力を感じる売り場を維持できます。これらのテクニックを実践し、より効果的な売り場作りを目指しましょう。

本記事のポイントを自社売り場で試したいけれど、人手やノウハウ・エリア網に不安がある──という方は、FMSの店舗ラウンダーをご確認ください。支援範囲/サービスの特長/レポート例を公開しています。

→ FMS「店舗ラウンダー」サービス

-

Q店頭での商品の陳列方法を工夫する理由は何ですか?

-

A

店頭での商品の陳列は、消費者の購買行動に大きな影響を与えるからです。調査によると、消費者の87%が店舗で商品を目にした瞬間に購入を決定しています。したがって、商品が目立つように陳列を工夫することで、認知されやすくなり、購入率が上がることが期待されます。

-

Q基本の商品陳列の6つのテクニックとは何ですか?

-

A

- 売りたい商品の陳列面(フェイス)を増やす: 商品の陳列面を広げて視認性を高め、売上を促進。

- ゴールデンラインに陳列する: 85cm~150cmの範囲に商品を配置し、消費者に最も目に入りやすい位置に陳列。

- 重さや価格帯で陳列位置を決める: 軽いものを上、重いものを下に配置。高価格帯の商品は上に、低価格帯は下に。

- 購買率を上げたい商品を中央か右側に: 視認率や利き手の動きなどを考慮し、商品を中央または右側に陳列。

- 売上の弱い商品は強い商品の間に: 強い商品の間や隣に配置し、視認率を高める。

- 集視ポイントを作る: POPや販促物を使用し、注目を集めやすいポイントを作成。

-

Q売れるディスプレイのパターンにはどのようなものがありますか?

-

A

主に以下のようなパターンがあります。

- トライアングル陳列: ピラミッド型に商品を積み上げ、安定感と視覚的な美しさを演出。

- シンメトリー陳列: 左右対称に商品を配置し、すっきりとした印象を与える。

- リピテーション陳列: 同じ商品を繰り返し並べ、視覚的に存在感を増し、注目を集めやすくする。

-

Q売れるディスプレイ作りのポイントは何ですか?

-

A

- 売り場のテーマ設定: 商品やターゲット層に合わせた明確なテーマを設定し、統一感を持たせる。

- 陳列方法の工夫: 商品のフェイスを見せ、ブランドや系統ごとにまとめて陳列する。

- 販促ツールの設置: 動線や視線を意識した場所にPOPや販促物を設置し、定期的なメンテナンスを行う。