スペースを活かしてイメージを作る!定量を見極めて魅せる陳列術

店舗との商談で、やっとの思いで獲得した陳列スペース。

確保したのはいいものの、商品をどれだけ並べるかについても考えられているでしょうか?

陳列棚いっぱいに商品を並べる、といった陳列手法がよく実践される一方で、あえて何も置かないスペースを設ける事が、実は有効な手段であることはあまり気付かれていません。

商品の量を意図的にコントロールすることは、商品コンセプトをより伝わりやすくなるし、結果的に売上アップへとつながっていく重要なポイントです。

今回は、VMDの「量」の手法をご紹介します!

1.スペースからイメージの違いを感じる

一般的に「高級料理」と言えば、大げさなほど大きなお皿の真ん中に、一口サイズの料理が乗っているものをイメージするのではないでしょうか。また「高級ブティック」と聞くと、何の飾りもない広々とした店内、その所々に数着の洋服が整然と並べられているといった光景を思い浮かべます。

このことからも、私たちが「贅沢」や「高級」といったイメージの違いを、設けられた余白やスペースの大きさから感じ取っていることは明らかです。

Photo by Meng He– SHO Shaun Hergatt

目の前にあるスペースからイメージの違いを感じるという私たちの習慣は、売り場作りにも表れることがあります。

「苦労して商談で勝ち取ったスペース、そこには隙間なく自社商品を並べよう」や、「小売店から割り当てられた棚は、全面、ブランドカラーで埋め尽くす」など大胆な陳列も確かにVMDの手法として有効な戦略のひとつです。しかし、全てのケースにおいて万能かと言えばそうではなく、商品やブランドコンセプト、店舗の雰囲気など、目的や環境によって効果が変わってきます。

効果的なVMDを実践するためには、スペースを目一杯使うことだけに限らず、そのスペースに適した陳列量(商品の数)を考えていく必要があります。

2.スペースを活かした陳列量、「定量」を見極める!

VMDの世界では、陳列される商品の数を「定量」と呼んでおり、この量の違いによって、お客様に伝わるイメージが異なることがわかっています。

Photo by Jonathan Ooi–

Photo by fly– Getting the boot

上の写真のように、定量が少ないディスプレイ、つまり陳列スペースに対して商品量が少ないディスプレイは、距離を置いて商品が並べられるため、余裕が生まれ、贅沢で、高級なイメージを演出したい場合に適しています。

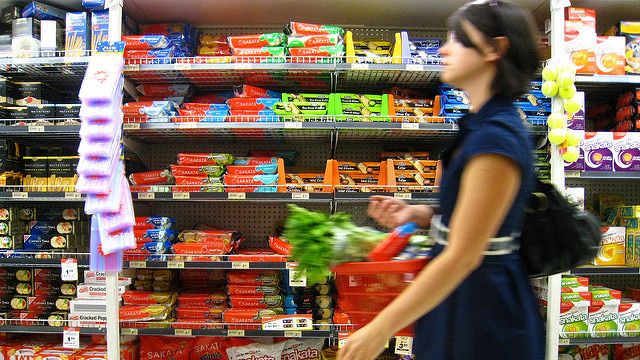

一方、下の写真のように定量が多いディスプレイ、つまり陳列スペースの隅々まで商品を詰め込むような場合は、複数のラインナップを配置することができ、また賑やかで、親近感のあるイメージを与えます。しかし、その量があまりに多くなりすぎると、かえってわかりにくく、選びにくい印象につながるため注意が必要です。

定量をコントロールするということは、陳列された商品間のスペースを調整することでもあり、これを「スペーシング」と呼びます。商品が置かれたスペースを「ポジティブ・スペース」、何も置かれていないスペースを「ネガティブ・スペース」と呼びます。

例えば、下の男性用化粧品のイラストでは、中段の低価格商品では、親近感を持たせるために、大小様々なラインナップを隙間なく陳列し、ポジティブ・スペースのみで構成しているのに対し、高価格帯の商品が並ぶ最下段では、高級なイメージを表現するために、商品だけでなく専用什器やパンフレットが余裕をもって並べられており、ネガティブ・スペースを活かした陳列が施されていることがわかります。

図1

商品の定量によって、ディスプレイをより伝わりやすいものに変えていくためには、陳列する商品の数が、単なる「数字」ではなく、「演出」の一部であるということを認識することから始まります。

商品にどのようなイメージを持たせたいか、お客様に何を伝えたいのかを明確にしたうえで、スペースを調整し、定量を多くしたり少なくしたりコントロールすることで、お客様にイメージがより伝わり、より選ばれる”買い場”へと近づいていくはずです。

スペースを確保し、陳列する商品の量が決定したら、いよいよ実際の陳列作業に入ってくるわけですが、お客様にとって選びやすく、手に取りやすい「買い場」になるためには、商品の比較がしやすいように、カテゴリーごとに分類して並べる必要が出てきます。

次回は、「くくり・フェイシング」というテーマで、商品陳列の核心に、さらに近づいていきましょう!